众所周知,史料是修史之必要条件,也是最重要的基础。史料的考订及利用,是衡量修史水平和史书质量的试金石。《中国海洋大学史》的编著者们深谙此理,谨遵其道,为使《中国海洋大学史》成为信史奠定了基础。

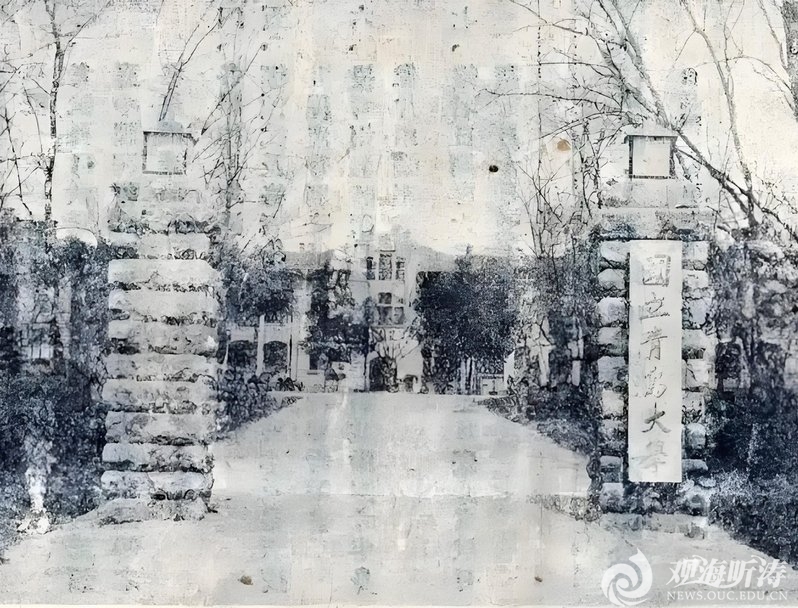

国立青岛大学校门,校名由蔡元培先生题写

在《中国海洋大学史》编撰过程中,编著者们千方百计搜集、挖掘一手史料,仔细考订、慎重利用二手史料,对学校100年发展历程中一系列重要事件进行了认真考校,得出了一些新结论、新论断。这主要包括以下三种情形:一是史事经考证为不真的,弃之不用;二是史事经考证为不确的,暂且存疑,或依事理、逻辑给出倾向性结论;三是史事的判定明显有误且造成不良影响的,则进行辨诬,尽最大可能揭示事件真相。但囿于体例或篇幅,有些史事的考订情况未能记入。譬如,“1929年6月3日,蔡元培偕眷住在私立青岛大学(中国海洋大学之源头。笔者注)女生宿舍小楼中……力主将国立山东大学迁至青岛筹办……”就是典型一例。现将这件事的考证情况作以简介,既以飨读者,亦以正视听。

关于这一史事的记载,根据笔者掌握的资料,最早出现于1991年出版的《山东大学大事记(1901—1990)》。原文如下:

1929年

6月

3日我国著名教育家蔡元培,此间偕眷到青岛小憩,住在已停办的私立青岛大学女生宿舍小楼中(今中国海洋大学鱼山校区铭史楼。笔者注)。他对青岛环境优美,气候宜人,倍加赞赏。且当时军阀割据,战乱频仍,济南是四省通衢,兵家必争,而青岛地处海滨,可少受战乱影响,力主将国立山东大学迁至青岛筹办……

这段记述,除个别词语不恰当外,总体上文字简练,逻辑性较强。故而常被山东省、青岛市高等教育研究的专家学者引用,所以影响也较大。但经考订,其中涉及的史事是有问题的,有必要予以澄清。

第一,1929年6月3日,蔡元培偕眷住在青岛一事,为不真。

据高平叔的《蔡元培年谱长编(第四卷)》(1998年版)记载,1929年:

5月1日四子怀新出生;

6月1日在南京参加孙中山灵榇安放仪式(史称“奉安大典”);

6月2日离京返沪;

6月3日致谭延闿函关于西北考察团事;

6月6日计划代表蒋介石出席杭州西湖博览会并发表祝词。但因故未能成行,只寄了祝词。

从上可见,到6月3日,也就是蔡元培“偕眷住在青岛”的那天,其四子蔡怀新刚刚满月。此时正值江南气候宜人,周峻(蔡元培夫人)母子放着安稳舒适的生活不过,却随蔡先生舟车劳顿到青岛,这不符合中国人千百年来养育孩子的习俗。还有,蔡先生主张一夫一妻并以身作则,已为世人所共知。此时他的夫人是周峻,所谓“眷者”若非尚在哺乳期的她,是为何人?此其一。

其二,蔡元培5月27日晨到南京,为的是参加孙中山灵榇安放仪式。6月2日离开返回上海。这表明此间他只在南京、上海两地活动,并无到外地的记载。有史料显示,蔡元培数次来青岛,有三次是上午9点自上海乘轮船,每次用时在30个小时左右。他6月2日即已回到上海,也就不可能6月3日住在青岛。

其三,依蔡元培身份,但凡到外地,大都负有公务。他所到之地,媒体都会有报道。但笔者粗查1929年6月上旬的《大公报》《申报》《青岛时报》《青岛民报》等报纸,均未见关于蔡氏此行的只言片语。更具有权威性的史料——《蔡元培年谱长编》,也没有6月3日主人公在青岛的记载。

还有,6月6日,蔡元培原被委任代表蒋介石出席在杭州举行的西湖博览会开幕式并发表祝词,后不知何故换为孔祥熙出席。蔡元培虽未成行,但此等大事,事前都会有周到计划,以确保不被耽搁或干扰。依常规,不太可能在6月1日参加奉安大典至6日出席西湖博览会开幕式这两件重大事项之间,另外安排长途出差行程。

综上所述,1929年6月3日蔡元培偕眷住在青岛一事,没有实据,笔者认为不真。

第二,“1929年6月3日,蔡元培……力主将国立山东大学迁至青岛筹办”一说,是不确切的。

根据季培刚的《杨振声年谱(上)》(2015年版)记载:

教部长(梦麟)提:国立山东大学筹备。因事实上困难,一切尚待规划,查青岛地方,有私立青岛大学一所,为张宗昌逆党前省议会议长宋传典所办(实为高恩洪创办。笔者注),自胶济经中央接收,该校长早离校他往,现校中状况纷乱,自不待言。拟将该校取消,其校产归国立山东大学收用,国立山东大学名称,拟改为国立青岛大学。查青岛交通便利,环境优胜,设立大学,自较济南为宜,可否静候公决案。

此议案是1929年6月4日国民政府行政院第26次会议上审议“照准”的。按常规,这种会议的议决事项至少应在一周前就已确定,哪有6月3日提出,次日就列入行政院议决事项的道理?这份史料还显示,该议案是由教育部部长蒋梦麟提交的,这符合政府决策的一般程序。蔡先生虽然社会地位和公众威望都很高,但也做不到振臂一呼,朝堂皆喏。况且,他当时正因拒任监察院院长一职,与蒋介石闹得不可开交。

有研究认为,蒋梦麟提交的改国立山东大学为国立青岛大学议案,在酝酿、形成过程中,蔡元培、蒋梦麟、何思源(时任山东省教育厅厅长)曾进行过商讨,并达成了共识。这应当是可信的。但由此就认为是蔡元培于1929年6月3日提出,并未见确凿史料佐证,是不确切的。但是,这并未否认蔡先生在这件事情上所起到的促进作用,以及他对山东省高等教育发展所作出的历史性贡献。

至于“……他对青岛环境优美,气候宜人,倍加赞赏,且当时军阀割据,战乱频仍,济南是四省通衢,兵家必争,而青岛地处海滨,可少受战乱影响……”一段,虽然说的基本上是事实,但这不是蔡元培的原话。最接近此意的原话,《蔡元培年谱长编》中的“青岛之地,地理环境与气候条件远胜济南……于国防文化均有裨益”或可更具有代表性。

鱼山校区始建于上世纪30年代的科学馆,“科学馆”三字为蔡元培先生所题(金松 摄)

修史中使用二手资料时,应对其真伪在思想上保持警觉,实践中认真而不是敷衍地加以考订才行。否则,极易出现偏差或错误。这方面,笔者在校史研究初期有过深刻教训。正所谓前事不忘,后事之师。很有幸,这种教训成为笔者及同事们后来编著校史的经验之一,对保证《中国海洋大学史》的高质量、高水平产生了重大影响。是为结语。

参考文献

1、山东大学档案馆编《山东大学大事记(1901—1990)》,山东大学出版社,1991年版。

2、高平叔《蔡元培年谱长编》,人民教育出版社,1998年版。

3、《山东大学百年史》编委会编《山东大学百年史》,山东大学出版社,2001年版。

4、翟广顺《蔡元培在青岛活动述略》,载《青岛职业技术学院报》,2008年12月第21卷第4期。

5、翟广顺《山东(青岛)大学史》,中国海洋大学出版社,2021年版。

6、魏世江《中国海洋大学史·历史卷》,中国海洋大学出版社,2024年版。

(作者简介:魏世江,教授。曾任党委宣传部部长兼新闻中心主任、纪委副书记兼机关党委书记、图书馆馆长、《中国海洋大学史》编委会副主任等职。现为《中国海洋大学简史》和《中国海洋大学史话》编写组组长)

编辑:李华昌

责任编辑:李华昌