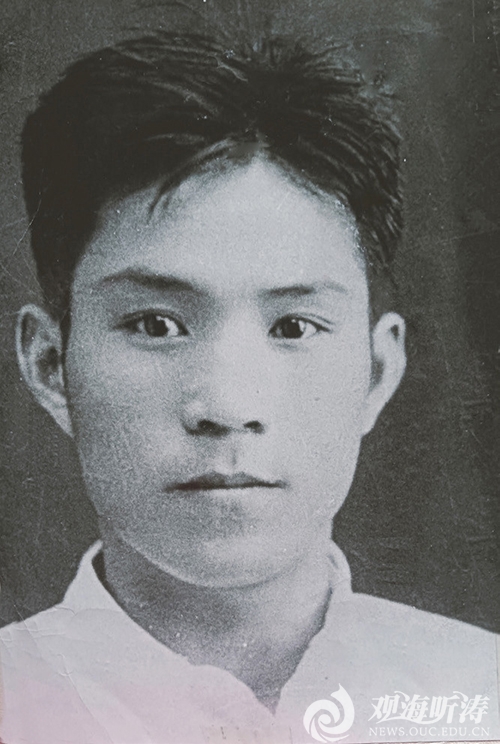

大学时期的陈振麓

陈振麓(1913—1939),山东平阴人。1933年奔赴察北地区参加抗日同盟军,并加入中国共产主义青年团。1936年8月至1937年9月,就读于国立山东大学(中国海洋大学前身)生物学系,其间参加中华民族解放先锋队国立山东大学区队。1937年9月转为中国共产党党员,同时任中共青岛特别支部组织委员、崂山毕家村党支部书记。同年11月任中共青岛市委书记兼崂山抗日游击队第四中队中队长。1938年初任中共鲁东南工委委员,后到东北军57军112师334旅667团开展工作。1939年病逝,1950年被追认为革命烈士。

2024年11月29日,中国海洋大学校友、全民族抗战爆发后首任中共青岛市委书记陈振麓烈士迁葬仪式,在济南市平阴县烈士陵园举行。在烈士亲属与解放军礼兵共同护送下,烈士遗骨从平阴县玫瑰镇野仙沟村公墓迁入平阴县烈士陵园。

英烈“归队”,忠魂安息。这一刻,距离陈振麓烈士病逝已过去85载。通过查阅档案文献,寻访烈士后人,陈振麓烈士的革命事迹,如同一幅壮丽的画卷,在时光的长河中徐徐展开。

入校后投身抗日救亡运动

1936年8月,陈振麓考入国立山东大学生物学系,学号29052。与此同时,李欣受上海共青团组织指派,考入国立山大机械工程学系。两人虽属不同院系,但入校后住在同一宿舍楼里,还一起上大学普通物理课,课外都参加了世界语研究班。

陈振麓(右一)在学校与同学合影

1937年春,中华民族解放先锋队国立山大区队部在青岛海滨公园(今鲁迅公园)成立,有队员20余人,其中就有陈振麓,李欣说“他是一个积极活跃的队员”。

同年5月,学校组织学生在济南辛庄进行为期两个月的军事训练,由韩复榘的部队执训。陈振麓和李欣编在同一个班。由于陈振麓先前在西北军当过兵,对这一套军事操练的模式比较熟悉,所以他们班无论在内务方面,还是在操练动作方面都做得比较好,结业时还得了奖。独特的从军经历和过硬的军事素养,成为陈振麓后来能担任崂山抗日游击队队长的重要因素。

1937年9月,李欣与中共东北军51军工委接上组织关系,被批准转为中共党员。经工委批准,李欣首先恢复了陈振麓的组织关系,并转为中共党员。同月,中共青岛特别支部成立,李欣任书记,陈振麓任组织委员,王艺(王良)任宣传委员。青岛特支由中共东北军51军工委直接领导,中心任务是动员各界群众,建立抗日游击队,开展游击战。

青岛特支建立后,积极在学校大学生中开展工作,发展党员。此时学校已成为青岛市开展抗日活动的中心,一批土地革命战争时期入党、后失掉组织关系的老党员和热心抗日的群众,纷纷前来和特支取得联系。分管组织工作的陈振麓,本着积极、慎重的原则,与他们一个个地长时间谈话,仔细了解每个人的情况,提出具体的建议,使组织上能据此作出正确的决定。经青岛特支研究,报请中共东北军51军工委批准,先后为李西山等老党员恢复了组织关系。

王景瑞就是这些老党员中的一位。他回忆:

……王焕章和李西山通过王武修与山大民先队部取得联系,终于在山东大学找到了党组织。他们立即写信告诉我,找到了朝思暮想的党。我接信后高兴异常,急急忙忙返回青岛。1937年9月,我从济南回到蓝家庄,李西山立即领我到山东大学,见到了青岛特别支部书记李欣和组织委员陈振麓,我们进行了长时间的交谈。我在陈振麓的宿舍里住了一夜,陈振麓送给我一支派克自来水笔。

鉴于青岛党组织历史上屡次惨遭破坏的经验教训,家住郊区的老党员建议,把青岛党的活动中心转移到郊区农村,实现知识分子同工农群众相结合,在崂山群众基础较好的农村组建抗日武装。青岛特支采纳了此建议,决定由陈振麓、王艺带领学校民先队部分队员,到崂山郊区毕家村一带,和当地的老党员一起,组织抗日游击队。

出任青岛市委书记兼游击队队长

1937年11月,中共东北军51军工委决定,李欣率部分民先队队员转赴山东高密,做国民党蔡晋康部(高密游击队)的工作,动员他们共同抗日。陈振麓和王艺则率留下的民先队队员和进步学生继续在郊区毕家村一带,与当地同志一起发动群众,开展抗日斗争。

陈振麓等领导的这支由学校学生党员、民先队队员和当地老党员组成的队伍,在很短时间内就把毕家村、蓝家庄、大枣园一带的群众发动起来了。村里一些开明地主也主动参加抗日活动。毕家村的国术教师宋中堂带领他的部分徒弟前来参加活动,并热心向参加、支持游击队的青少年传授武术。埠落小学成为活动中心,唱歌、演戏、练操、学武术、讲授游击战术等活动搞得热火朝天。住在埠落小学的学校民先队队员和其他外地人的食宿,均由毕家村村民自愿提供。群众的抗日爱国热情空前高涨。

1937年11月,中共东北军51军工委决定,撤销青岛特支,成立青岛市委,陈振麓任书记。市委机关设在埠落小学。青岛市委成立后,确定的主要任务是:集中力量发展游击队员,加紧组建崂山抗日游击队。受陈振麓委派,市委秘书王艺赴泰安向山东省委汇报了工作。青岛市委的重建,标志着青岛市级党组织在全民族抗战中获得了新生。

原崂山埠落小学旧址(全民族抗战初期青岛市委驻地)

崂山抗日游击队首先组织起来的是第四中队,有60余人,市委书记陈振麓兼队长。这个中队的新老党员很多,政治素质和文化水平也很高,集中了青岛革命力量的精华。因崂山抗日游击队驻崂山时间不长即转移诸城,其他中队未来得及成立,通常所说的崂山抗日游击队,即指第四中队。

当时,国民党青岛市党部成员孙殿斌拉起一支队伍,番号为国民党第五战区游击总指挥部直属十六支队第二纵队,企图以“合作”为手段,以武器为诱饵,“吃掉”崂山抗日游击队。以陈振麓为书记的青岛市委坚持了独立自主原则,保持了高度的革命警惕,识破了他们的阴谋,保住了革命武装力量。

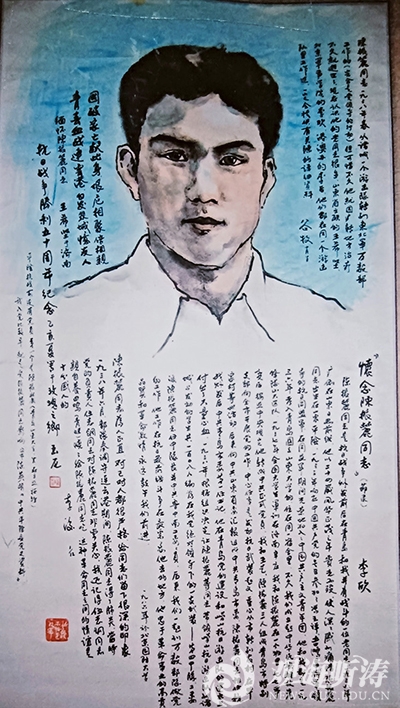

“陈振麓同志在青岛党的建设和崂山抗日游击队的建立上,付出了大量的心血。”李欣后来在一篇题为《怀念陈振麓》的文章中写道。

转入东北军开展党的工作

1938年1月10日,日本海军在崂山的山东头等地登陆,青岛再度沦陷。

中共东北军51军工委决定青岛市委率领崂山抗日游击队前往诸城,与中共高密游击队工委掌握的力量汇合,组成高密游击队第四中队。虽然陈振麓和市委全体成员以及游击队的不少同志认为在崂山开展游击战条件便利,但大家还是服从命令,前往诸城。1月底,陈振麓率最后一批队员离开崂山。青岛在全民族抗战之初组建的崂山抗日游击队,虽然存在时间较短,发展的规模不大,但它较早地举起了抗战义旗,把青岛人民抗日救亡运动推上第一个高峰。

青岛市委到达诸城后,与中共高密游击队工委和诸城临时县委合并,组成中共鲁东南工委,伍志钢任书记,陈振麓和李欣、王艺等为委员。

同年2月,由于蔡晋康部反动分子制造事端,胁迫第四中队离开该部。为保存革命力量,鲁东南工委带领全队108名同志,冒雪向徐州转移。后来根据中共中央长江局的指示,伍志钢带领80余人到东北军57军开展工作。

陈振麓随队到东北军57军112师334旅667团(团长是中共党员万毅)后,在112师党工委领导下,下到连队开展工作。李欣在上述文章中写道:

本来他尽可以有机会调到另一处去工作或者学习一下再工作,但他从未提过这类要求,而是老老实实地服从组织的分配,这也是他的党性的表现。还因为他认定了他的工作岗位应该是在抗日的最前线,在斗争最需要他的地方。

陈振麓在东北军参加的第一场硬仗就是连云港保卫战。

1938年5月中旬,徐州陷落。东北军112师移防新、海、连一带,师部驻海州城,667团驻新县镇。该团的任务是阻击日军从海上登陆,保卫连云港。

日军数艘军舰停泊在连云港海面,白天朝岸上打炮,飞机狂轰滥炸,晚上探照灯不断地搜索监视。六七月间,日军海军陆战队180多人在舰炮和空军支援下,向667团孙家山滩头阵地猛攻,但当即遭到迎头痛击,一部被消灭,其余被赶回海去。在667团防守期间,日军没敢再登陆。那时群众中流传着“不怕一万,就怕万毅”的说法,足证有了党的工作,部队的士气和战斗力就是不一样。

时值盛暑,战地生活十分艰苦。1938年秋,因部队后勤给养未能及时供应,667团前沿将士连续三天未能进食。本就抱病在身仍坚守阵地的陈振麓,身体极度虚弱,昏倒在战场。

不久,中共日照下元特支派人把陈振麓接到日照卜落子村我党地下关系叶香坡(又名叶强民)的民生诊所接受治疗。

养病期间坚持开展革命工作

陈振麓住进了叶家,很快就与叶家人融为一体。每当夜幕降临,吃罢晚饭,大家围坐在炕上天南海北闲谈时,陈振麓所说的总是最受欢迎。

他教叶香坡的儿子叶连祜写毛笔字,规定每天写几张并且经常要进行检查。叶连祜那时只有十几岁,比较贪玩,有时不能按期完成作业,还随便找个理由来搪塞。遇到这种情况,陈振麓一点也不含糊,总是很严肃地告诉叶连祜:“青年人从小就应养成做事认真的习惯。”“要诚实,不能说谎。你因玩耍而耽误了作业,就不能说成是有事的缘故。”

在卜落子村养病期间,陈振麓强撑病体,竭心尽力为党工作。“要干就要到共产党领导的队伍里去干”,这是他经常提醒青年们的一句话。后来,卜落子村和周边村庄许多青年受到陈振麓的指点,参加了革命队伍。叶连祜遵照陈振麓的教导,于1940年5月参加了共产党的队伍——八路军山东纵队9支队1团,并在新中国成立后担任南京军区炮兵政治部主任等职。他还利用一切机会宣传群众,组织群众,培养入党积极分子,很快发展了一批党员,建立起党支部。

1939年1月,陈振麓的病情突然恶化,大口吐血,卧床不起。由于当地缺少药品,为了找一个条件比较好的医院进行治疗,叶香坡耐心说服了陈振麓。当时铁路不允许运输病号,叶香坡便请人做了一副担架,雇人在陈振麓一位表叔陪同下,历时20余天将他抬回济南家中。

沿途寒风凛冽,加上一路颠簸,陈振麓到家后病情更加严重,经齐鲁医院内科医生诊断,为肺结核最严重阶段。

1939年2月11日凌晨时分,陈振麓在济南家中病逝,终年26岁。

擎旗自有后来人

“在济南,祖母、妈妈和姑姑日夜守护着叔父,但可惜还是没能留住叔父。”崂山区委党史研究中心档案室里存放着一份陈振麓的侄子陈杰在1986年写的回忆材料:“叔父回到济南家中的第三天,凌晨4点钟病危,当时我正在睡觉,祖父赶忙把我叫起来去宏仁堂为叔父抓药。为治疗叔父的病,家里人用尽了各种办法,但叔父还是走了,去世时年仅26岁。……听姑姑和妈妈说,叔父逝世前,忽然瞪大眼睛喊什么,家人趴到叔父的嘴边听叔父在唱着‘起来……起来……’,不知是在唱《义勇军进行曲》还是在唱《国际歌》,就这样唱着歌离开了人世。”

陈振麓侄子陈杰画的陈振麓画像,文字为谷牧、李欣等书信内容摘录

陈振麓另一位侄子陈玉珩说,叔叔在养病期间给看护他的家人和亲戚讲述革命道理和亲身经历,使他们都经受了教育,为以后参加革命奠定了基础。陈振麓的二姐陈振寅参加革命后在河西牺牲,三姐陈振禧(陈恺)女扮男装奔赴延安参加革命……如今,陈振麓家族已经培养出十数位共和国军人,他们在各自岗位上默默地奉献。

1950年,陈振麓被追认为革命烈士。“文革”中,陈振麓的烈士证明等档案资料丢失。多年来,亲属多方求证未果,只能将他的遗骨埋葬在村里的公墓。经青岛市有关媒体和社会人士的积极呼吁,在济南、青岛两地相关部门的通力协作和推动下,烈士遗骨最终迁入平阴县烈士陵园。

青岛人民没有忘记市委书记陈振麓。中共青岛党史纪念馆、青岛市革命烈士纪念馆均有陈振麓的肖像和事迹介绍,革命烈士纪念馆英名碑上镌刻有他的名字,供后人瞻仰凭吊。2024年12月,由崂山区委宣传部指导,青岛建园文化传媒有限公司拍摄的红色纪录片《英雄陈振麓》获华东地区暨全国部分省市微视频(微电影)作品大赛“最佳作品奖”。

中国海洋大学没有忘记杰出校友陈振麓。校史馆展厅有陈振麓照片和生平介绍;学校建校100周年之际出版的《中国海洋大学史》载有陈振麓的革命事迹;党的百年华诞之际,《中国海洋大学报》刊发长文,再现陈振麓、李欣两位青岛党组织书记带领党员和爱国学生建立抗日武装、开展抗日斗争的历史;陈振麓等人的革命事迹不断出现在师生微党课和微电影中……在中国海洋大学,红色基因正扎根时代沃土,融入师生血脉。

当前,中国海洋大学正深入学习贯彻落实习近平总书记重要回信精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,传承红色基因、赓续红色血脉,努力培养更多胸怀蓝色梦想、堪当时代重任的优秀海洋人才,为建设教育强国、海洋强国作出更大贡献。

文章作者:金松

编辑:李华昌

责任编辑:李华昌