本站讯 近日,中国海洋大学材料科学与工程学院吴敬一教授团队联合美国德州大学奥斯丁分校Guihua Yu教授在下一代二次电池研究领域取得新进展,研究成果分别发表于Nature Communications和Angewandte Chemie International Edition。

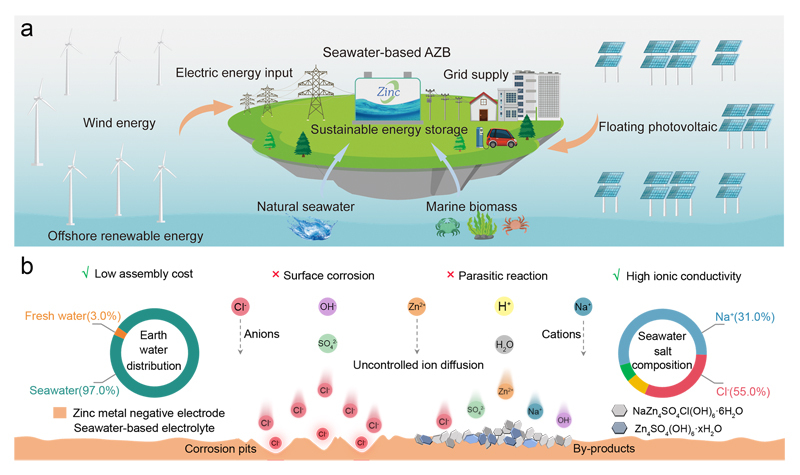

将海水电解液与锌金属电极配对,因其本质安全、成本极低且水源无限,有望成为海上大储能最具可持续性的替代方案之一。然而,鉴于海水中存在氯离子和复杂阳离子,要在海水电解液中稳定锌金属负极仍面临巨大挑战。研究团队首先揭示了氯离子点蚀会引发负极腐蚀,并加剧枝晶生长,从而导致电池快速失效。然后,研究团队提出了一种电荷梯度界面策略来调节界面处的离子传输,既抑制了氯离子在锌金属负极表面的积累,又加速了锌离子的扩散,从而促进了均匀的锌沉积,并减轻了腐蚀和副反应,使锌负极寿命提升40倍。基于海水电解液的锌离子全电池可实现5 mAh cm-2的面容量,并稳定运行超过500次循环。这项工作为稳定海水电解液系统中的锌金属负极以及构建可持续的海水基储能装置提供了可行的指导方针。相关创新研究成果“All-natural charge gradient interface for sustainable seawater zinc batteries”(全天然梯度界面实现可持续海水锌电池)日前发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。研究成果的第一完成单位是中国海洋大学材料科学与工程学院,第一作者是学院2022级博士生范文杰。

图1.海水锌电应用场景和腐蚀机制示意图

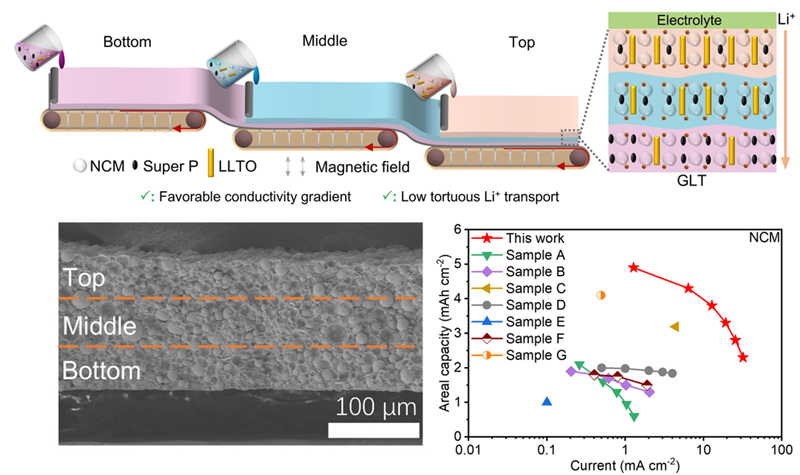

在固态电池方面,不同于液态电极中电解液的完全渗透,固态电极缺乏快速的离子传输通道,表现出低通量固相传输特性,导致其电极载量(能量密度)与充电速率(功率密度)远低于液态电池。基于固态电极中的离子传输机制,研究团队提出了一种低迂曲度的梯度导电电极结构设计,旨在提升离子传输效率并平衡离子浓度梯度,从而克服动力学限制。该设计实现了在可实用化电极中的快速充电能力,在3C电流密度下达到3.3 mAh cm-2室温面容量。这一创新设计为研制高能量/功率密度固态电池提供了一条有前景的途径。相关创新研究成果“Gradient Design with Low-tortuosity Overcoming Kinetic Limitations in High-Loading Solid-State Cathodes”(低迂曲度梯度电极突破全固态电池动力学限制)日前发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。研究成果的第一完成单位是中国海洋大学材料科学与工程学院,第一作者是学院2022级博士生程广增。

图2.低迂曲度梯度电极制备示意图和电化学性能比较图

以上工作得到了山东省泰山学者项目和中央高校基础科研业务费的支持。

吴敬一教授团队在新型复合材料的设计及其在下一代二次电池中的应用领域开展了一系列工作。团队基于金属单原子的亲锌属性和电荷极化效应,实现了对负极界面微空间电场的动态调节,为稳定锌金属负极提供了一种简单而高效的策略,相关研究成果“Atomic Zincophilic Sites Regulating Microspace Electric Fields for Dendrite-Free Zinc Anode”(亲锌活性位点调控微空间电场实现无枝晶锌负极)发表于国际顶尖期刊《先进材料》(Advanced Materials)。团队基于磁场诱导的方法来控制陶瓷快离子导体纳米线在固态正极中的垂直取向,实现了正极内离子的快速传输和电池的高能量密度,相关研究成果“Efficient Ion Percolating Network for High-Performance All-Solid-State Cathodes”(高效离子渗透网络助力高性能全固态正极)发表于国际顶尖期刊《先进材料》(Advanced Materials)。团队还提出了一种低迂曲度的固态电解质制备策略,使离子在具有垂直离子传输通道的固态电解质中快速传输,相关研究成果“Composite Solid-State Electrolyte with Vertical Ion Transport Channels for All-Solid-State Lithium Metal Batteries”(具有垂直离子传输通道的复合固态电解质用于全固态锂金属电池)发表于国际知名期刊《微尺度》(Small)。

通讯员:吴敬一

吴敬一教授(后排中)课题组合影

编辑:刘莅

责任编辑:刘莅