有态度的思想者

我国因“海”得名的大学不多,其中“国字号”有且仅有一所——中国海洋大学,就在青岛。最近,该校有“大动作”。

9月9日晚,中国海洋大学发布消息,西海岸校区一期正式启用,计算机科学与技术学院、电子工程学院、工程学院、食品科学与工程学院、材料科学与工程学院5个学院整体搬迁,7000余名师生进驻。

海大西海岸校区规划占地面积约2800亩,总体规划建筑面积约185万平方米,容纳在校生总体规模2万人,教职工2000人。目前已完成一期建设,占地700余亩,建成校舍建筑面积约60万平方米。

按照规划,海大将在西海岸校区重点建设濒海试验基地和综合性海上试验场,布局新工科和应用学科,建设重大海洋科技创新平台,着力打造服务产业发展的工程技术学科集成释放区、融合发展创新示范区、共建共管共享的海洋科教体制机制创新示范基地,有效汇聚学科、人才、平台、产业等创新发展要素,打造支撑海洋科技高水平自立自强、驱动山东省和青岛市高质量发展的重要引擎。

至此,海大形成了崂山校区、鱼山校区、浮山校区和西海岸校区四个同城校区办学格局,为加快建设特色显著的世界一流大学、服务海洋强国建设提供了坚实支撑。

海大的“扩张史”映射了青岛的“成长史”。因海而生、向海而兴,中国海洋大学与青岛“气质”相投,双向奔赴、相互成全,共同书写了一段段佳话。

一流城市成就一流大学,一流大学成就一流城市。

青岛独特的海洋禀赋,为海大的诞生与发展提供了土壤,海洋科研、海洋产业的发展为大学在专业设置、人才培养、成果转化等方面提供了“基本遵循”和广阔的“用武之地”。

作为名副其实的海洋人才“摇篮”、海洋科研“策源地”,海大的“回馈”是源源不断的高端人才、科研成果的输出,分秒不停地为青岛海洋经济发展持续“赋能”。

西海岸校区的启用,让海大办学面积翻番,发展空间容量成倍增长,科研环境升级,将迈上发展“快车道”。而和海大同频的青岛定会共享这份成就,双方将共同书写新的可能。

01

生长,吸吮着大海的滋养

运送实验器材的车辆从海大崂山校区出发,跨过胶州湾,一路西行。大海的波光温柔地抚摸着师生的脸庞,映照出他们难以抑制的兴奋神情。

在西海岸校区,一些实验将不再需要模拟海洋环境,而是可以方便地在海上试验场进行。这一幕,恍若几十年前一批批海洋科研人员奔赴青岛的场景。

1952年,辗转在内陆城市任教的文圣常先生提着他的波浪发电装置来到青岛。因为装置外形特殊,上下车时,文圣常经常被车站的工作人员叫住,直到看过证件,解释清楚了,才放行。在汇泉湾,文先生的装置第一次有了真实的海浪实验条件。也因这次因缘际会,文先生在青岛开启了耕海踏浪的宏图大业。

办学校,办学资源和学科布局相互作用。蔡元培认为,“青岛之地势及气候,将来必为文化中心点,此大学之关系甚大”。他认为,青岛经济发达、工商繁荣、环境优雅、气候适宜,是个做学术的理想之地,所以极力主张将国立山东大学异地办在青岛,名为国立青岛大学。蔡元培亲力亲为帮学校举荐校长、筹措经费、协调各种办学事宜。

首任校长杨振声因青岛的地理优势提出了颇具远见的办学规划,力倡开办海洋生物学、海洋学、气象学。在他首创之下,青岛开启了向全国海洋科学研究中心迈进的第一步。之后,国立青岛大学改称国立山东大学。

“一所大学或者正像一个人,他的特色总是多少与他所在的地方有些关系。”这是老舍先生在《青岛与山大》一文中谈到山东大学特色时所提及的。在高校的一次次院系调整,办学空间聚合裂变中,城市与大学共融共生。城市孕育大学,大学滋养城市。

1958年10月,山东大学奉命迁校济南。按照原计划,学校9个系全部迁走。赫崇本等教授极力呼吁,海洋、水产、地矿3系留在青岛。这些留下的学科,组建成山东海洋学院的班底。这也是全国第一所海洋高等学府。

以海洋命名的高校,海洋特色突出。20世纪60年代初,在国民经济遇到极大困难的情况下,国家仍斥巨资为学校建造了我国第一艘2500吨级的海洋实习调查船——“东方红”号。海洋水文气象系、水产学系、海洋物理系、海洋化学系、海洋生物学系、海洋地质地貌系为国家输送了大量海洋、水产科技人才和成果。

海大为青岛带来了发展机遇。迄今为止,新中国海水养殖共经历了五次产业浪潮,每一次浪潮均从青岛发端,且与中国海洋大学密切相关,进而推广至全国。

向海洋谋发展,一批国家级科研平台在青岛落地建设,越来越多的海洋新兴产业在青岛崛起。近五年,中国海洋大学面向青岛550余家企事业单位开展科技服务,签订横向合同1000余项;与本地企业共同承担国家和省部级应用类项目100余项,有效推动了科技成果转移转化,尤其是在海洋生物资源高效利用、海洋观测监测技术服务、深远海三文鱼规模化养殖、工业互联网赋能产业转型升级、环评与海域使用论证等方面,带动和支撑了企业技术革新和行业发展需求。

02

向西,海大真正有了“海”

随着中国高等教育进入大发展时代,办学空间问题一度困扰着海大。

1988年,山东海洋学院更名为青岛海洋大学,从学院升格为大学,高校需要达到一定办学规模,学科必须完善。按照要求,大学的在校学生数要求至少6000人,但鱼山校区300亩地只能容纳3000名学生。

为此,一个占地300亩、与鱼山校区同等体量的浮山校区应运而生,英语、计算机、电子、经济、法学等人文社会学科加快建设,海大向着综合性大学迈进。

2000年前后,高校纷纷扩招,中国高等教育迎来大发展时代。2002年10月学校获准更名为中国海洋大学。为了有更大的发展空间,2000多亩的崂山校区于2006年启用。

西海岸校区规划占地面积约2800亩,面积相当于鱼山校区、浮山校区和崂山校区的总和。校区里的海洋元素和高端配置处处彰显着这所大学的特色。此次启用的一期工程占地700余亩,建成校舍建筑面积约60万平方米,包括1个包含图书馆、智慧教室、网络与信息中心等在内的学习综合体、5个学院楼、2个学生社区、1个海洋生物资源开发中心以及室外工程等。

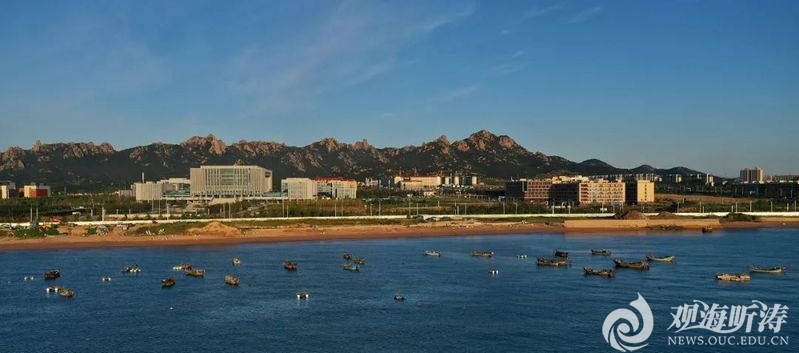

新校区西临大珠山、东眺灵山岛,面朝大海。新学期,中国海洋大学计算机科学与技术学院、电子工程学院、工程学院、食品科学与工程学院、材料科学与工程学院5个学院整体搬迁,7000余名师生进驻西海岸校区,开启崭新的校园生活。

虽然在上世纪20年代,私立青岛大学招生宣传时就把“滨海校园”当作亮点,虽然鱼山校区、浮山校区距海咫尺可望,但直到落子西海岸校区,海大才真真正正拥抱了大海。

海纳百川,取则行远。这是中国当代著名作家王蒙为海大拟定的校训。写在海大校名里,刻在海大血脉中的海真真切切地和校园依偎在一起。

在新校区的学习综合体中,学生低头阅览,抬头便是大海;在新校区精心配置的餐厅吃过晚饭,学生步行5分钟便可到海滩看潮涨潮落;在新校区整洁现代的宿舍里,学生挑灯夜读,枕着涛声入眠。

面朝大海,春暖花开。有多少灵感将在这里迸发,有多少人才将从这里走出,有多少可能将在这里孕育。

03

融合,进一步走深走实

在海大发布的信息中,特意点出新校区所在区域:“西海岸校区规划占地面积约2800亩,位于全国目前唯一以海洋经济发展为主题的国家级新区——青岛西海岸新区,坐落在古镇口融合创新示范区内,地址为青岛市三沙路1299号。”

海大进驻西海岸,是校地融合的又一标志性事件。

“自2016年起,我市出台了多项发展办法,促进城市与高校融合发展、互利共赢。”青岛市教育局有关负责人介绍,“十三五”期间,青岛市共投入资金200多亿元、提供土地1万多亩支持高等教育发展。海大西海岸校区的土地和建校资金便由市、区两级提供。

青岛市第十三次党代会将推进高等教育校地融合发展写进工作报告,为教育改革发展指明了方向。

在古镇口升起无人机航拍,观象君镜头里一下拍到了三所大学。中国海洋大学、国科大海洋学院、哈工程三所高校齐聚青岛西海岸新区。

近几年,西海岸新区成功引进10余所高校,并打通了校城之间、校企之间的堵点难点,推动新兴产业飞速发展。

在9月4日,海大新生军训结束后,青岛西海岸新区招才中心就发布了欢迎新生的宣传文案,“在广袤的空间和无限的时间中,能与你同行,是我的幸运。你们是青春西海岸的引领者、书写者、开创者。”

向海图强,是海大也是青岛西海岸新区的使命担当。校城物理空间的融合已经完成,接下来将是化学聚合反应的过程。

2019年7月11日,青岛西海岸新区管委与中国海洋大学共同签署了《关于共建中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)项目的协议》。中国海洋大学海洋科教创新园区建设不仅会提升中国海洋大学的办学实力,助力世界一流大学建设目标的实现,也对丰富青岛西海岸新区高等教育资源、打造海洋科研高地、深化区域创新驱动,带动地方经济社会发展具有重要意义。

海大进驻到新校区的专业参照了青岛西海岸新区的产业发展布局,信息、工程、食品、材料等涉海工程应用学科,既着眼当下,又考虑长远,可谓一举多得,合作共赢。

灵山湾畔,朝气蓬勃。海大的到来,让这片海愈发湛蓝。以海的名义,我们相信,大学与城市将携手走得更远。

新闻来源:2022年9月10日[青报观象山]鱼山→浮山→崂山→西海岸!向着海的方向,这所大学与青岛携手一路前行

编辑:黄苗苗

责任编辑:左伟