当初夏的风拂过岛城,毕业季来了。毕业生穿上黑色学士服,戴好方方正正的学士帽,在图书馆前不断变换着pose拍照留念,灿然笑容间留下的是无尽留恋。就在脚下的土地上,我们曾经参加图书馆大战;就在湖畔的凉亭中,我们曾经在那清早晨读;就在不远处的教学区里,我们曾经来回奔波上课;就在那片院楼里,我们做过实验……当所有的一起都将装进记忆,四年的沉淀给每位毕业生一副盔甲,“这四年,不管学到了什么、经历了什么,都将是人生的一笔财富,它不会亏待你。”

回头看看 那些大学的学习路

图书馆前的“大战”

“又要高考了,又有一批孩子要来到这个地方了。看到他们那样憧憬,每个经历大学的人都会默念,这不是天堂”大学人这样说。

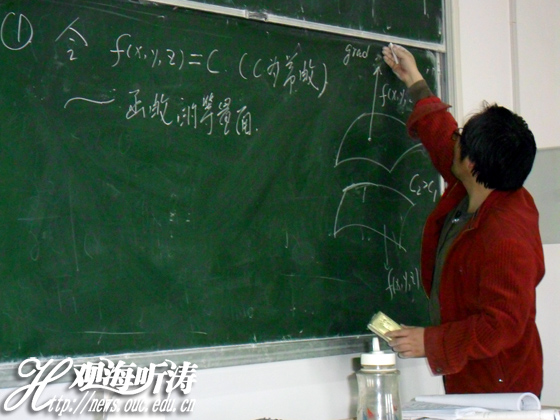

“其实大学里特别不轻松,对于我们理工科来说,一个学期要学很多很有挑战性的科目,《高等数学》、《大学物理》、《C程序设计》……这些都是基础课,每个院都有自己特色‘天书’,一节课就要讲一两章新内容,稍有懈怠就发生挂科悲剧。”一位有着挂科经历的毕业生这样说。而文科院的一名学生表示,他们的学习生活同样也不轻松“课堂上学的专业知识根本不够用,平时课程比较紧,课外自我学习也不能少。”

大学四年的文化科目学习,比起高中还是如同座座大山,甚至难度和数量都有所增高。这也就难怪考试月时,图书馆前排起的长龙,内心惶恐者通宵达旦的复习。大学里的课程不是可以轻松对待的。如果没有为考试做出努力,那么就必然会为成绩而担忧甚至付出挂科的代价。

为学习而揪心的时候,恐怕不在少数。但当离校的日子越来越近时,才发现这些日子不经意间,已经成为大学记忆的节点以及和他人说笑谈论的话题。当毕业人开始回想总结自己的四年路。那些与学习有关的日子浮现脑海。

漫步校园里时,教学区里上过一次次或精彩或无趣的课,自习室里奋笔疾书的学习;图书馆前的湖畔,琅琅读书声不绝于耳;九球小广场的紫藤树下,似乎还散发着书香……如此回想,方才觉,大学这个地方,是用来钻研高深知识的;方才觉,褪去所有外衣,自己来大学的目的是学点东西;方才觉,大学不是用来玩不是用来享受。只是,日子过去了,大学的学习终将画上句点。

当曾经终日抱怨厌倦的课程结束之时,心里却没有达到预期的轻松,甚至有一丝惶恐升腾。这四年,学习之路的终点站是否也随着大学的结束而明晰了呢?

考试与应用 能否兼得?

问君能有几多愁,恰似一堂高数像东流

“不喜欢考试,但没有了考试,还会有谁来督促我?我真的还会去看课本吗?”大学人如是说。

考试VS实用

考试制度虽备受争议,但它是支撑教育大厦的基石之一。这四年四年顶着黑眼圈忙忙碌碌的起末有过、忐忑不安的四六级考试有过、心向往之而力不足的计算机二级也有过,还有其他各种大大小小的考试。大学远不轻松,没有人不被大学里的考试折磨过。要么学要么挂,事实就是这样血腥而赤裸。但是,这些考试鞭笞出的成绩真的可以用到实际中去吗?学到的东西与实用的结合度又如何呢?科技教育界的百年之痛还在刺激国人神经,从李约瑟之谜到诺贝尔奖情结以及钱学森之问,都让我们思考。大学中,考试知识运用到实践中,是很多人想达到的一种境界。

自动化2008级何伟与队友所组成的团队是2010年“电脑鼠走迷宫”竞赛山东赛区一等奖得主。何伟坦然,这次比赛所用程序,是由他编写的,“其实在我们团队的几名队员中,只有我当时计算机二级还没过,其他人都过了。但是不知道为什么,我的程序却是最好用,最终取得名次也让我很意外。”这个与他所学的自动化专业密切相关的竞赛让他有着这样的体验,“原来我们之前学得东西可以用在这。通过这次比赛我才真切感受到专业知识的运用。”而另一次生活经历,也让他尝到知识运用在实践中的乐趣,在当教官的时候,有一次学生走方队时,播放音乐的音箱却坏了,他靠着自己的专业知识,改装了线路,修理好音响设备。“运用所学知识让我自豪。”他微笑着讲道。

“考试是一门技巧性审核模式”

而在何伟身边,还有着这样一个人,“他平时学习非常认真,很多问题的理解都鞭辟入里,堪称学霸。但是他的考试成绩却很一般,聪明人学会聪明方法才能更好的表达聪明才智。当大三他学会了考试方法后,也立刻拿到了国家奖学金”,何伟讲到。这让两者必失一方的人感慨不已。考试是一种技巧性审核模式,有些人花一个月突击复习能拿到全优,而有些真正掌握知识的人,却不能很好表现自己。

大学考试内容因涉及面广,所以考试时更多偏基础知识,掌握基本方法后,应对考试对聪明人来说自然不难。而实际运用则更注重融会贯通,必须有扎实的基本功。这种鱼与熊掌兼得的个案似乎也在暗暗提醒我们这个问题,体制改革虽不能一蹴而就,但是每个在这个体制之下的人,要思考怎样用自己的方式“从心所欲不逾矩”。以考试来衡量人的才能的确有其的弊端,但是如果能思考清楚考试成绩对于个人意味着什么,那这个问题至少在表象上得以解决。即使我们不能一下改变考试制度的根基,我们至少还可以生存。

大学里 你学到了什么?

人生思想与专业知识

“大学其实是个很丰富的环境,只要你想,你就可以去尝试,去学习。至于结果是什么样子,一千个人有着一千个答案。”大学人这样说。

“四年,知识远远不够”

当跟某毕业班一名团支书聊起就业问题时,她说道:“我们班大部分同学都考研了,也有近十个报送本校研究生。剩下为数不多的几个同学选择就业,岗位平淡,前景渺茫。”这也从侧面反应出,大学毕业生在社会立足的难处。四年的专业知识不够硬朗,本科文凭含金量下降,就业压力过大都使越来越多的人暂且不选择就业。四年,知识远不够,那大学还要学到什么?

当面对毕业时,大学所学是否让毕业生具备进入社会的能力问题也显得尤为突出。现实很残忍,社会很残酷。《蚁族》一书是一部描述高校毕业生低收入聚居群体的作品,它从侧面告诉每一位高校生毕业后可能面临的苦涩生活。这本书刺痛很多人的神经:同样是重点高校毕业,同样是他人眼中的天之骄子,为什么进入社会后,结果却是如此不同?这不禁让人反思大学学习。2012年毕业生680万已创历史新高,站在大学末端,站在这洪洪人流中,驻步思考,这四年的痕迹。

专业与素质——四年里学到的软硬实力

曾任哈佛大学校长40年之久的艾略特认为,大学文化最有价值的成果是使学生具有开放的头脑,经过训练而谨慎的思考态度,谦恭的行为,掌握哲学研究方法,全面了解前人积累的思想。既然知识只是一个基础,那么在大学里一定要学到更多在其他环境中无法学到的东西。在参加私营企业、银行、职场培训、团区委挂职等实习后,国际经济与贸易2008级辛海感慨道:“在这个过程中,大学里学到的东西当然用过,但不只是课本知识,更多的是大学里提升的综合素质。”他认为,大学的学习应该是提升整体素质、提高学习能力、学会如何更好的适应新的环境。

在大学四年间学到的技能是硬实力,那么对人生价值观的学习则是成长中的软实力。多次获过国家奖学金、2011年度学校学生标兵秦千惠就从大学里学到很多软实力,“我进步最大的地方是如何调整心态和安排时间”,大学的生活不像高中时期那么规律,时间和事务上会有很多冲突,如何让忙忙碌碌时期的自己做事有条理有效率,而不是惊慌失措;如何给自己充点儿电;如何让自己心态平和的面对一切……这些都是要在大学里所塑造的品质。心态的良性转变意味着一个人的成熟。恰如哈佛大学的一项研究所显示 “同等智力、学力的人,只有3%具有长期目标的人才能成为这个社会的精英”。当内心的想法由单纯的漫无目的的好奇到有规整的知道自己合适该干什么,也是大学里该认真修炼的一课。

高等学府游学四年,每个人都有着不菲的经历财富。利用好所学到的软硬实力,接下来的人生路才会有更多坦途。

学会学习 前行的有力武器

“未来的文盲不是再单单指知识的储备,更重要的是学习能力。而在大学里学会学习才是一个人生存和发展的基本要求。” 负责山东省就业精品课程、心理健康教育与咨询中心吴连海老师讲到,拥有学习能力,尤其是自学能力,人生才可以不断汲取源头活水,让清冽甘碧的泉水浸润整个生命,让生命可以不停歇的进步。

姚明等名人重回大学,意味着大学以其独到魅力,吸引着一批又一批曾没有机会读大学或者放弃读大学的人重新回到这座象牙塔中,这也正表明大学里学到的东西,是社会所法取代的。无论是继续读书、出国或者读研,都是想让保护自己的盔甲更有含金量;直面社会,踏入职场的壮志青年,也同样是继续着生命的历练历程。

“海纳百川,取则行远”海大四年间的学习生活,校训已植入内心,而领悟这种精神并融入到内心中才更加重要。如若把这种“纳百川”的态度运用到整个生命中,让自己保持一种学习状态,那样的生命才会越进行越像大海般宽广。大学四年中所有学到的都不会浪费,不管这过程是痛苦还是喜悦,这些都已融入生命中,化为一笔财富,推动人生继续向前。

文:李玉 图:观海听涛

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员