本站讯 近日,中国海洋大学材料科学与工程学院高分子材料与工程系徐晓峰教授课题组在国际顶尖材料期刊Advanced Materials(《先进材料》)发表了题为“Tailor-Made Solar Desalination and Salt Harvesting from Diverse Saline Water Enabled by Multi-Material Printing”(多材料3D打印实现可定制光热界面蒸发与盐收集)的研究成果。

全球淡水资源短缺的问题日益严峻,严重威胁着人类社会的可持续发展。近年来,新兴的太阳能驱动的界面蒸发技术因可持续、低能耗等优点备受关注,在高浓度盐水淡化与资源化领域展现出独特优势。然而,传统光热复合材料如气凝胶、水凝胶和泡沫的各向同性结构限制了光热性能优化和多功能集成应用。增材智造(3D打印)是制备精细结构材料的有效方法,但现有的3D打印技术所制备的光热复合材料存在孔隙结构单一、能量损失、传质阻力和盐结晶调控困难等问题,难以在高盐环境中实现稳定海水淡化与资源化应用。

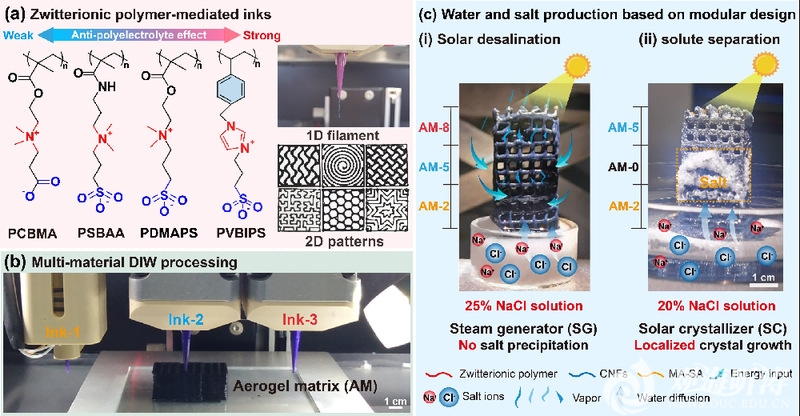

本课题通过多材料墨水直写技术(DIW),能在指定的空间位置精确沉积不同的光热墨水,成功构建了具有梯度结构的3D光热矩阵。通过协同优化墨水配方、离子调控交联网络、打印性与打印精度、分级多孔结构等参数制备了成分、结构与功能可调控的太阳能界面蒸发器(3D SGs)和太阳能结晶器(3D SCs),在宽广盐度范围(3.5% − 25%)内实现了高效太阳能脱盐、溶质分离与盐收集(图1)。该工作首次实现了多材料3D打印技术制备可定制形状和功能的光热复合材料,使得光热材料不仅在海水中的蒸发速率高于淡水,而且在高盐度条件下也能稳定工作,实现了太阳能耦合浓盐水淡化与资源化应用。

图1. 本研究中用于多材料墨水直写的光热墨水设计和用于浓盐水淡化和结晶的光热复合材料的分级结构打印制备。

光热墨水主要由固定成分纤维素纳米纤维(CNFs)、甲基丙烯酸化海藻酸钠(MA-SA)、碳纳米管(CNTs)和可变成分不同浓度的两性离子预聚物(如PDMAPS)组成,协同提升了墨水的可打印性和打印精度,也实现了功能可调性。

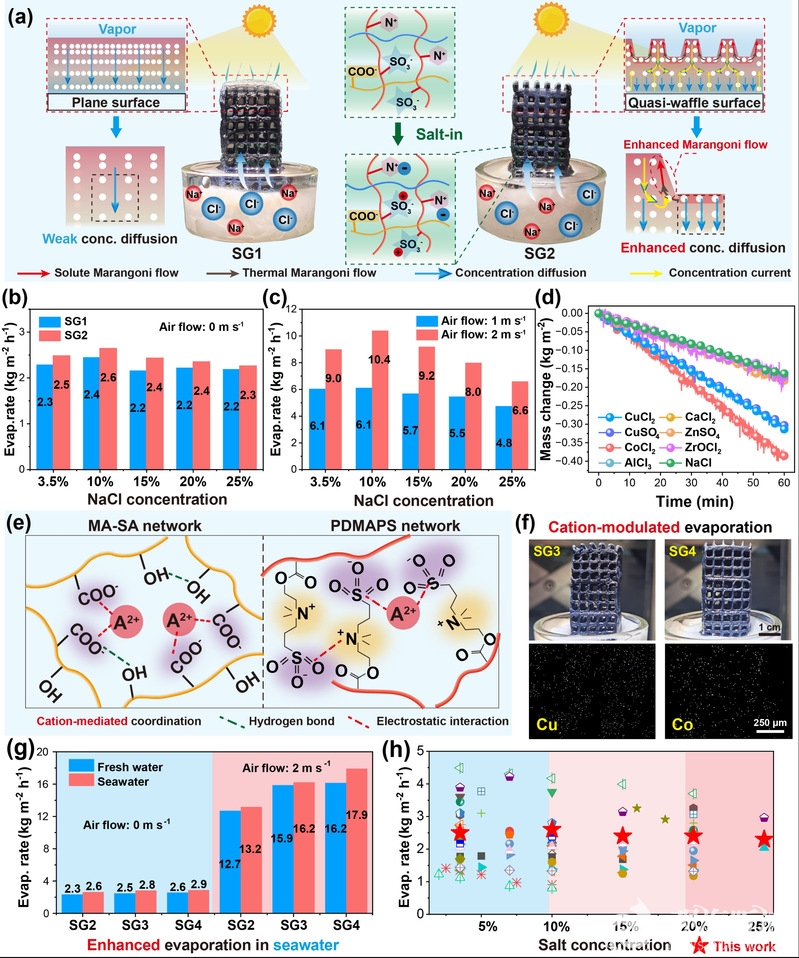

对三种打印针头定制打印路径,采用多层叠加的方法对其三维结构进行了建模,设计了平面表面和华夫格表面。具有华夫格图案的表面和多尺度分层孔隙的晶格结构显著增加了有效蒸发面积,能更好地利用阳光、气流和环境能量。两性离子的引入在海水中产生了显著的抗聚电解质效应,屏蔽了聚合物链段之间的相互作用,能暴露出更多的离子基团与水分子发生相互作用。二价阳离子的强溶剂化作用也削弱了水分子的氢键,破坏了原始的水分子结构。这些协同效应增加了中间水含量,从而加速了3D SGs的蒸发。在1个太阳和2 m s−1的风速下,3D SGs在海水中的最高蒸发速率达到17.9 kg m−2h−1,比相同条件下的淡水中的蒸发速率高出10.5%,是无风条件下的6倍,即使在25%的盐水中,蒸发速率仍能保持在6.6 kg m−2h−1,实现了广盐度范围(3.5−25%)条件下的稳定和高效水蒸发(图2)。

图2. 太阳能脱盐及促进海水蒸发表征。

与常规的实现抗盐性目标相反,溶质分离、零液体排放及海水淡化中的矿物资源回收等新兴领域受到广泛关注。多材料打印及其模块化设计能对光热矩阵单元进行重组,实现了限域溶质分离和盐收集,在20%的盐水中产生了269.3 g m−2h−1的盐收集速率。为了评价实际应用性能,本工作也模拟了3D SGs和3D SCs在全国7个主要沿海城市和代表性盐场的蒸发速率和盐收集速率,揭示了多材料打印的光热复合材料在高效清洁水、溶质分离和海盐生产等领域的潜力。

材料科学与工程学院2023级海洋材料科学与工程专业博士研究生李晶晶为论文的第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者青年项目、山东省自然科学基金等项目的资助,以及英国、瑞典和芬兰等国外合作单位和研究人员的支持与协助。

文:李晶晶

编辑:刘君

责任编辑:刘莅