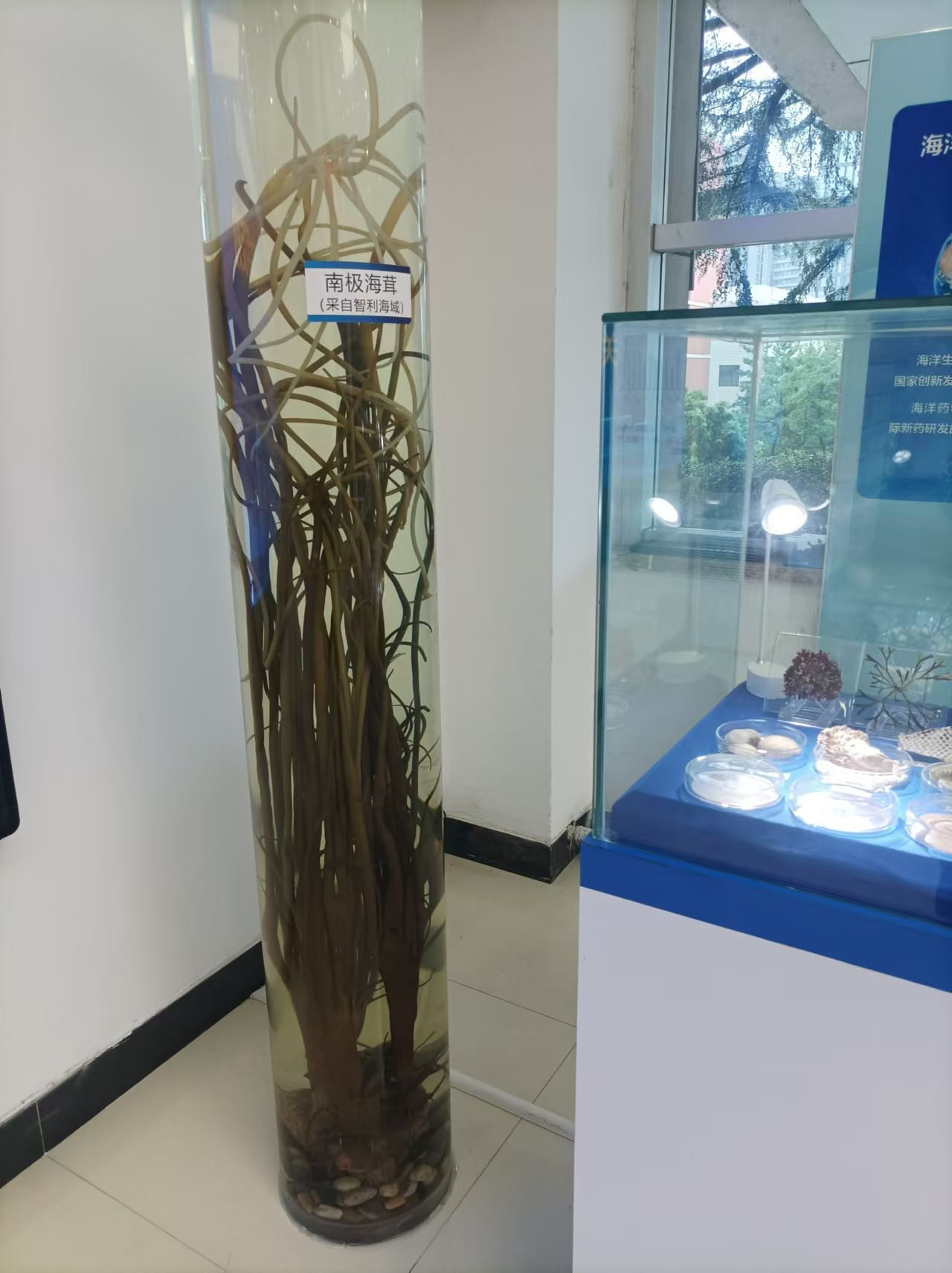

南极海茸

海洋生物资源

梦想的试验田

“‘BG136’正在进行Ⅱ期临床试验,目前进展顺利,这是国际首个进入临床试验的免疫抗肿瘤海洋多糖1类新药物。”9月23日,“海洋经济高质量发展记者行”来到青岛海洋生物医药研究院,该院副院长秦冲介绍了这一最新研究进展。

为解决早期海洋生物医药研究中科研成果与产业转化、药物品种之间的“鸿沟”,青岛海洋生物医药研究院由中国海洋大学在国家海洋药物工程技术研究中心的基础上创办。作为海洋药物协同创新基地,该研究院旨在加速海洋生物医药科技成果转化和产业化,创始人是中国现代海洋药物研究的开拓者与奠基人、中国工程院院士管华诗。

从实验室里的微观探索,到药物临床试验不断取得新进展,这片被寄予“蓝色药库”梦想的试验田,如今正生长出中国海洋生物医药产业的新质生产力。

秦冲站在青岛海洋生物医药研究院的成果展示区前,指着一瓶采自智利海域的南极海茸标本,向记者介绍:“BG136正是从它身上提取出来的。”从南极海茸中提取的倍他葡聚糖与免疫细胞表面糖受体结合,可以靶向激活机体先天免疫系统,进而发挥抗肿瘤作用。“海洋生物医药研究不仅仅是海洋资源利用,也是面向未知世界的科学探索,是对海洋科技的探索,需要技术和理论创新。”该院院长、国际欧亚科学院院士杜冠华说。

除了BG136外,青岛海洋生物医药研究院发起实施的“蓝色药库”开发计划还有多个项目在积极推进中:抗慢阻肺新药LY104获批临床试验,有望为慢阻肺患者提供新的治疗方案;抗乙肝病毒化药2类新药LY102即将启动Ⅰ期临床试验已获批临床准入;抗HPV妇科凝胶产品已生产上市,是山东省首个经临床验证的抗HPV二类医疗器械。

“蓝色药库”作为海洋药用生物药物资源的形象化概念,代表着从海洋生物中发掘创新药物和健康产品的系统性工程。青岛作为中国海洋科技的重要基地,长期以来致力于海洋生物医药研发,已成为中国“蓝色药库”建设的核心阵地。

近年来,该研究院坚持科技创新与机制创新双轮驱动,统筹推进“科学-技术-工程-产业”创新链条布局,加快打造“政产学研金服用”一体化的海洋生物医药成果转化高地,以科技创新引领产业创新的作用日益凸显。

塑造产业新优势

海洋源医药产品

一片看似普通的白色纱布,遇水之后,迅速变成凝胶状物质,能够很好地贴合伤口,止血抑菌。这是青岛博益特生物材料股份有限公司研发的壳聚糖可吸收手术止血产品。“该材料在人体内7天左右即被降解,降解产物氨基葡萄糖可被人体吸收。”公司董事长聂仁克告诉记者。

青岛博益特生物材料股份有限公司成立于2006年,是专业从事海洋生物医用材料研发、生产和销售的国家专精特新“小巨人”高新技术企业。该公司以海洋生物医用材料为主导,重点发展止血材料、创伤修复材料、组织工程支架材料等高端创新医疗器械产品。

看似无用的螃蟹壳,正是壳聚糖可吸收手术止血产品的原材料。据聂仁克介绍,用蟹壳材料制作医用止血纱布,首先要在螃蟹壳中提取甲壳素,再从甲壳素中进一步提取壳聚糖,以壳聚糖为原料开展研发。凭借这一“黑科技”,他们不断提升壳聚糖材料医学应用科技高度和终端市场产品应用度,塑造产业优势。

海洋新兴产业具有技术含量高、发展潜力大等特点,是支撑海洋产业转型升级、加快构建现代海洋产业体系的关键。2024年以来,青岛市提出建立“4+2+4”海洋产业体系,培育壮大海洋装备制造、海洋药物与生物制品、海水淡化与综合利用、海洋新能源等新兴产业,加快发展深海开发、海洋电子信息等未来产业,改造提升海洋渔业、港口航运、海洋旅游、海洋化工等优势产业,彰显着青岛经略海洋、向海图强不断迈出重大步伐。

站稳前沿阵地

“我国海洋药物研发能力已经跻身世界前列,自主研发的海洋药物占了全球已上市品类的28%。”国家海洋信息中心海洋经济研究室副研究员李先杰告诉记者,海洋药物和生物制品业是我国15个海洋产业之一,属于海洋新兴产业,也是推动海洋经济高质量发展的前沿阵地。

在李先杰看来,青岛的产业优势正持续扩大。青岛已培育出博益特、国信制药等一批领军企业,形成了海洋药物、医用敷料、保健品三大产业集群。2024年,青岛市海洋生物医药产业产值突破380亿元,预计2026年将达到千亿规模,这种增长不仅体现在数字上,更体现在核心竞争力的提升。

2018年,我国提出要“打造‘蓝色药库’共同梦想”;2025年,中央财经委员会第六次会议首次明确提出要大力发展海洋生物医药、生物制品。这不仅体现了国家层面对海洋生物医药领域的高度重视,也进一步为产业发展指明了方向。

随着青岛市“蓝色药库”开发计划的深入推进,更多像BG136这样的创新药物进入临床阶段,青岛在海洋生物医药领域有望取得更多突破性成果,为做强做优做大海洋产业贡献“青岛模式”。

新闻来源:2025年9月26日【中国自然资源报】尝“海中百草” 筑“蓝色药库”——海洋经济高质量发展记者行走进青岛

编辑:梁仔昊

责任编辑:左伟