大学时代的韩宁夫

韩宁夫(1915—1995),男,山东高唐人,汉族,原名韩玉树。1935年8月至1937年12月,在国立山东大学(中国海洋大学前身)工学院土木工程系就读。1936年参加中华民族解放先锋队国立山大区队部,1937年加入中国共产党。在抗日战争和解放战争期间,历任中共高唐县工委书记、中共鲁西北特委宣传部部长、鲁西三地委代理书记、鲁西区委秘书长、冀鲁豫区委秘书长、鲁西北三地委宣传部部长、冀南七地委组织部部长和中共鲁西北地委宣传部部长、冀南区一地委书记、冀南区委秘书长等职务。新中国成立后,曾任湖北省人民政府秘书长、武钢党委书记兼总经理、武汉市委书记、湖北省省长、中顾委委员等。

在广袤的鲁西平原腹地,有一个并不起眼的小村落——高唐县梁村镇韩庄村,韩宁夫就生于这里一户殷实的农民家庭。念小学时,先生就赞誉他“年小志高,聪颖好学”。1935年8月,来自齐鲁名校——省立第四中学的韩宁夫参加全省毕业会考,一举夺魁。然而当他怀揣求知报国的想法迈入国立山大的校门时,日寇已经把魔爪伸向了华北大地。北平学生悲愤地喊出:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”在中共地下组织的领导下,北平学生于12月9日举行声势浩大的抗日游行——一二·九运动爆发,中国人民抗日救亡运动新高潮到来了!同千千万万的进步青年一样,韩宁夫也主动汇入抗日救亡的洪流中。

从“抗日救国会”走上抗日前线

北平学生迸发的抗日救国洪流很快涌动青岛!国立山大学生抗日救国会于12月18日成立后,便立即行动起来,多次走上街头,示威游行,发表演说,散发传单,声援北平学生,要求国民党当局“停止内战,一致对外”。

韩宁夫到青岛上大学后,曾目睹街头上日警耀武扬威的气焰和日企工头欺压中国工人的凶相,心情既焦虑又沉重。这次,国立山大学生抗日救国会的成立,让他顿时热血沸腾。他在抗日救国会里踊跃参加各种活动,带着对残暴日寇的仇恨,带着对受难同胞的同情,也带着对“不抵抗主义”的愤怒。在民族大义面前,学生们的热血和行动无疑是正义的化身,然而反动当局却视他们为眼中钉、肉中刺,多次派军警驱逐、拘捕,甚至有的学生还遭到殴打,韩宁夫是被打学生之一。他在鲁西并肩战斗过的老战友张承先、黑伯理合写的回忆文章《烽火战友情》中写道:

宁夫同志在(全民族)抗战前就是一位爱国青年,参加过一二·九、一二·一六抗日救亡的学生运动,受到过反动军警的殴打,但这丝毫没有动摇他坚决抗日的决心。

翌年8月,因参加一二·九运动被同济大学开除的李欣,奉上海市团组织的指示考到山大。相同的志向让韩宁夫和李欣迅速成为密友——李欣发起成立青岛救亡同学会,韩宁夫是活跃成员;在救亡同学会基础上成立中华民族解放先锋队国立山大区队部,韩宁夫是首批二十余人之一员;在同学们赴济南参加军训的两个月里,李欣发现韩宁夫“很能吃苦”;李欣组建中共青岛特别支部后,不久就介绍韩宁夫加入中国共产党。

于学忠的东北军51军是一支抗日的部队,七七事变后,进驻青岛的51军一部分驻扎在原德国俾斯麦兵营的两座楼房里,国立山大“民先队”便组织队员前去慰问。早年时我党就在51军秘密建立了各级党组织,一天中共51军工委负责人让李欣找一位必须符合三个条件的大学生:一是政治思想好,二是身体好,三是能扛一挺机枪外加一部油印机。“我从当时二十几位民先队员中挑选,发现符合这三个条件的只有韩宁夫。”(李欣在回忆文章《他是一个德、智、体全面发展的大学生》中写道)

1937年12月,韩宁夫投笔从戎,被党组织派遣到东北军51军114师679团8连做兵运工作。在那里,韩宁夫充分发挥自己的智慧和组织才能,宣传抗日思想,秘密发展党员,发展党的地下组织。1938年1月载入史册的徐州会战打响后,51军奉命参加“淮河阻击战”,韩宁夫随大军走上抗日前线。51军的仗打得出色,也很惨烈,以伤亡7000余人,顶住日军三个师团4万余人的疯狂进攻。战场上,韩宁夫将生死置之度外,冲锋在前。

到了5月,战局发生变化,负责为中国主力军队转移作殿后的51军,被日军重兵分割包围。这时又因中共51军工委领导人叛变,党组织遭受严重破坏,韩宁夫突出重围后只身踏上漫漫返乡路。

韩宁夫返回高唐时已是6月2日。

投身鲁西北的抗日烽火中

他一直记得那天正好是端午节,齐子修率部在攻打县城,那时县城被土匪李采题占领着。风尘未洗,他便扑向抗日救亡工作,迅速在救亡组织里发展党员三人(徐传钵、李曰坦、韩金英),并通过他们发展新党员。

在李化梓、韩庄、大刘庄、梁村等村庄建立党支部后,韩宁夫就急着找党组织接关系。好巧不巧,8月时大学同学周持衡、吴綪、胡家珍和高密游击队队友邹鲁峰等随山东省政府主席沈鸿烈到聊城,他立即通过他们跟中共鲁西北特委书记张承先接上联系。特委派他继续回高唐工作,在先后组建六区、一区、五区三个区委后,便在夏津城里(当时鲁西北特委设在此)召开中共高唐县工委成立会,特委决定韩宁夫任工委书记,他成为抗战时期高唐县党组织第一任领导人。

秋风萧瑟时节,日寇开始大举扫荡鲁西北地区,不久高唐沦陷,韩宁夫调任中共鲁西北特委宣传部部长。他组织各县区基层组织,发动进步群众,发传单,贴标语,出墙报,抗日宣传搞得有声有色有效。他还经常自己走上街头,发表抗日演讲。他身材魁梧,有文化,又是当地人,讲的道理浅显易懂,很受群众欢迎。有一次,在临清演讲,演讲台是从当地老百姓家里借的一张饭桌,周围听讲的群众越来越多,他一跃登上“演讲台”,演讲到激情处,一振臂一跺脚,啪,饭桌塌了,他换张桌子继续讲,演讲完掏出银元赔了老百姓的饭桌。

这一时期,鲁西北呈现日、伪这一时期,鲁西北呈现日、伪、顽、匪犬牙交错的复杂状态,大部分中共党组织被迫转为地下。冬天,特委进入临清,以“八路军119师驻临清联络处”名义开展工作。为了反击日寇的大扫荡,特委决定组织队伍打游击,1939年1月初到达临西时拉起两个连的抗日武装(夏津、临清一带的游击队)。在抗日游击战中,韩宁夫有幸结识八路军129师386旅旅长陈赓。1月10日,陈赓率部队突袭高唐县城,韩宁夫作为向导参加这次战斗。根据韩宁夫的回忆整理而成的《点燃鲁西抗日烽火》一文中这样写道:

1939年1月10日,陈赓同志率领八路军386旅夜袭高唐城,由于我是特委宣传部长,又是高唐人,熟悉当地情况,让我也跟了去。参加战斗的有688团、津浦支队、青纵三团,部队趁夜从清平奔袭过去,……打完后,部队向城西撤走。这次战斗打击了日伪军的嚣张气焰。

顽强地与“日伪顽”作斗争

夜袭高唐战斗后,韩宁夫和队伍游击在茌平、齐河、禹城一带,灵活打击日、伪、顽等反动势力。

不久,日军再度大扫荡,队伍分散突围,当时约定晚上到某地集合,来到集合点时,看见有灯光,派人侦查,发现是敌人,敌人先开了火,队伍被打散,直到深夜才集合起来。第二天晚上队伍继续往南拉,天亮后大家正在吃早饭,敌人分乘几十辆汽车从后面追上来,队伍又被冲垮,后来成功突围转移,到达中共鲁西区委驻地长清大峰山区。1939年3月,韩宁夫改任中共鲁西三地委宣传部部长,由于三地委两任书记张承先、马诚斋主要随部队活动,地委日常工作和群众工作就落到韩宁夫身上。根据中共鲁西区委指示,三地委重返鲁西北地区。韩宁夫将地委机关安置在夏津城东房庄,在他姑母家开设“三义成杂货铺”,以经营小生意作掩护开展地下工作。韩宁夫等地委领导成员分住在房庄周围村党员家里,规定每三日杂货铺碰头一次,其他时间则去各县视察指导工作。在开小铺的过程中,被打散的游击队战士陆续回来。《烽火战友情》一文对此这样写道:

抗战期间他曾开办一个小卖部作掩护,在农村秘密发展党员、组织游击队,作出了相当大的贡献。

不久,小铺暴露了,地委机关转移到平原县沙庄。

11月时,韩宁夫把王克寇拉起来的队伍叫到沙庄,加上地委新收编的张长友的一个连(原系土匪武装),共三个连,成立由地委直接领导的抗日武装——第三大队,韩宁夫兼任大队长。三大队辗转齐河、禹城一带,又北进平原,队伍逐渐发展到500余人。在三大队的帮助下,平原五区游击队、高唐六区游击队、恩县五区游击队、恩县六区游击队、夏西游击队、夏津五区游击队先后建立起来了。

1940年初,国民党发动第一次反共高潮,国民党顽固派和一些地方武装积极反共、消极抗日,甚至明目张胆地投入日军怀抱,汉奸队伍数目大增。在日、伪、顽的联合进攻下,一些抗日根据地沦为敌占区。至1942年底,是冀鲁豫边区抗日根据地最艰难的时期。

在这种情况下,韩宁夫转变斗争策略,竭力瓦解日、伪、顽的联合,大力发动和依靠群众增强抗战力量,组建武工队深入敌占区开展工作,顽强而机智灵活地与敌斗争。

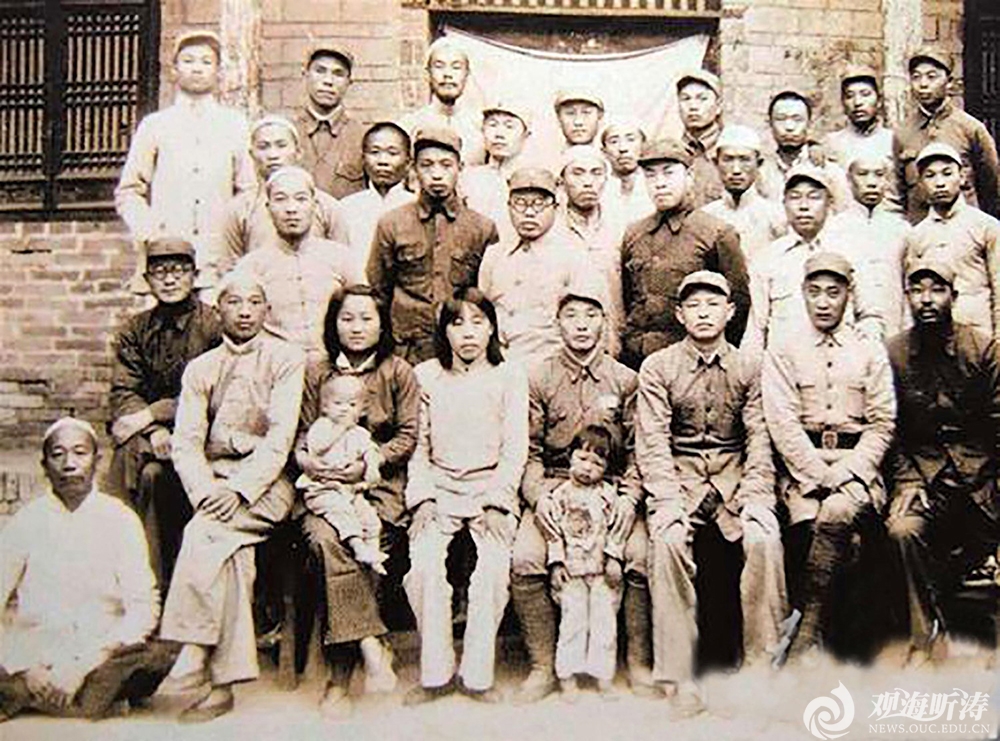

抗战中的韩宁夫(二排右四)

“革命信念更加坚定”

一段时间,日、伪、顽、匪的联合进攻,使我党面临的抗日救亡环境极其艰苦险恶。

鲁西北的冬天寒风刺骨,他们经常深夜躲避在老百姓家牛棚里,一张煎饼裹腹,饥寒交迫。由于敌众我寡,力量悬殊,牺牲是常有的事。晚年时,韩宁夫讲到这段往事,为牺牲的战友老泪纵横。

在这种情况下,韩宁夫转变斗争策略,竭力瓦解日、伪、顽的联合,大力发动和依靠群众增强抗战力量,组建武工队深入敌占区开展工作,顽强而机智灵活地与敌斗争。一段时间,日、伪、顽、匪的联合进攻,使我党面临的抗日救亡环境极其艰苦险恶。

鲁西北的冬天寒风刺骨,他们经常深夜躲避在老百姓家牛棚里,一张煎饼裹腹,饥寒交迫。由于敌众我寡,力量悬殊,牺牲是常有的事。晚年时,韩宁夫讲到这段往事,为牺牲的战友老泪纵横。令人格外愤慨的是反动分子戕害无故群众,韩宁夫家是受害者之一。

高唐县梁村北镇的杂团头子刘文学得知韩宁夫是共产党员,派人抓走韩宁夫的父亲,让人捎信给韩宁夫的哥哥韩玉阁,说韩宁夫是共党分子,要么拿钱赎人,要么交出韩宁夫,如果逾期不交,定要杀其全家。他哥哥不敢耽搁,赶紧筹银子救人,左筹右筹不够,只好卖掉家中的五亩好地,才赎回父亲。

然而更大的不幸是,韩宁夫的哥哥不久被国民党杀害了。韩玉阁长韩宁夫15岁,纯朴善良,有正义感,为人厚道,从位于聊城的省立三师毕业后留校任教,后转济南教书。韩玉阁因患病告假回乡养病,高唐县城里国民党暗杀队得知他是共产党员韩宁夫的哥哥,便派人枪杀了他。韩宁夫读大学时,哥哥曾全力资助他,当获知哥哥被害后,他悲痛欲绝。许久转身擦拭一下眼泪,狠狠地握紧手中钢枪。

1941年秋至1942年春,鲁西北地区连遭旱灾和蝗灾,土地几乎颗粒无收,出现严重大饥荒。部队和党委机关,无论领导干部还是普通士兵,有时连续几天靠吃蚂蚱、喝稀粥度日。由于战事紧,刚合上眼皮或者才端起碗,就听到一声令下,必须立即开拔,经常是一夜之间辗转好几个地方。因长时间得不到换洗衣服,人人身上长虱子,战友们戏称其为“抗日虫”。

在持续严峻的困难面前,少数党员、干部丧失信心,开小差溜了。这时候,韩宁夫常语气坚定地对身边的同志说:“越是艰难困苦,越能考验一个人的理想信念。”“困难是暂时的,挺过去了就是好汉。”

1944年10月,在结束为期近一年的中共北方局举办的中高级干部整风学习班后,他被调到冀鲁豫分局党校工作,为抗日根据地培养和输送党的优秀干部呕心沥血。

在长期艰苦卓绝的抗日烽火中,韩宁夫淬炼成钢。对此,中共湖北省委党史研究室编著的《回忆与怀念丛书》之《韩宁夫传记》给予切实而高度的评价:

抗日战争时期,鲁西北地区是我党我军与敌伪顽斗争最尖锐复杂的地区之一。韩宁夫在极其险恶的环境中,组织领导群众粉碎日寇汉奸的“扫荡”“合围”,挫败国民党反动派的“摩擦”“进剿”,为坚持和发展鲁西北抗日根据地作出重要贡献。经过战火的洗礼,他的革命信念更加坚定,思想更加成熟,由一名进步青年成长为党的优秀领导干部。

后来,韩宁夫又在解放战争中为国家的独立、民族的解放立下赫赫功勋。新中国成立后,作为南下干部他在湖北省的多个重要领导岗位上付出全部心血和智慧,作出卓著贡献,留下“业绩矗楚天,风范昭后人”的美誉。

文章作者:纪玉洪

编辑:李华昌

责任编辑:李华昌