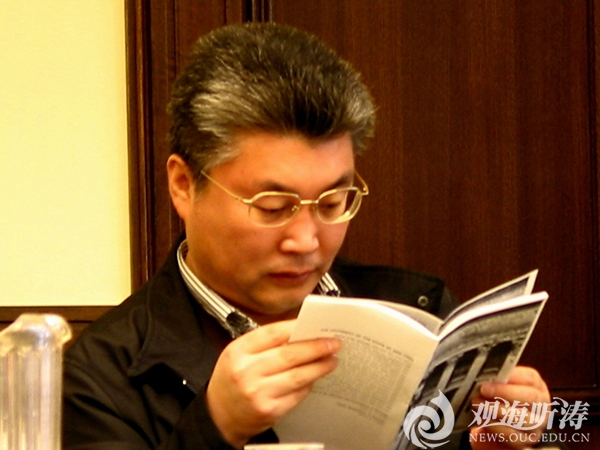

于志刚,1962年10月生,山东莱阳人。本科就读于清华大学。研究生学历,博士学位。曾任青岛海洋大学化学化工学院副院长、常务副院长,青岛海洋大学校长助理,中国海洋大学副校长,中国海洋大学党委常委、副校长,中国海洋大学党委书记,中国海洋大学党委常委、校长。2017年4月任中国海洋大学党委副书记、校长。兼任中国海洋学会副理事长。

1924年建校,坐落在青岛,拥有鱼山路5号鱼山校区、香港东路23号浮山校区、松岭路238号崂山校区、三沙路1299号西海岸校区的中国海洋大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”。不过,中国海洋大学的独具一格之处还不止在于它的校格,也不止于依山傍海,更在于科学与人文相融合的校魂。对于海大人来说,科学实验是一种日常生活,阅读文史经典书籍是另一种日常生活。而海大人的日常阅读生活经验不仅形塑了海大人的“海纳百川、兼容并包的宽阔胸怀,而且对今日现代人的精神建构、特别是对今日青少年的成长心理的建构亦有所助益。那么,海大人读什么、为何读、怎么读?带着这些问题,我们走访了中国海洋大学校长于志刚。

【徐妍】于校长,您好!很荣幸您能在极度繁忙的工作中接受我的采访。据我所知,您不仅是一位践行以科学精神来管理学校的大学校长,同时也是一位格外富有人文关怀的大学校长。我以为这与您的阅读对象大有关系。在我看来,您还是一位阅读面宽广、阅读量丰富的学者。记得有一次,您与文学与新闻传播学院教师交流时,曾提醒我们阅读面不要太窄。可否介绍一下您的个人的阅读书单与影响您最深远的书籍?

【于志刚】我是1980级的大学生。那个年代,文理分科严重,我的文史知识匮乏,但似乎文笔尚好,也对文学有较大的兴趣。我中学时代的大学梦是成为北京大学中文系的学生(我曾经给国台办马晓光说过,如果我去了,我们俩就是北大中文系同学了),但父辈不同意我学文科,不同意我上北大,要我学数理化,因为那时盛行“学好数理化,走遍天下都不怕”的说法。不过,在清华读大学,我还保留了中文情结,选修了“文学概论”“鲁迅论文学艺术”,还订阅了《文学报》。我曾经参加北京青年报社组织的寒假征文活动,记得《寒冬礼赞》一文还得过奖,好像是在山西的《作文周刊》刊出的。

研究生和刚刚到大学工作后,基本上只是读专业书籍。担任学校副校长后,感到文史知识匮乏,便注意读书,2009年担任学校党委书记后至今,则养成了“每天读书”的习惯。

2015年4月世界读书日,应《中国新闻出版报》之约,写了《阅读是促进人的精神世界健康成长的重要途径》一文,在文中我写到,“许多人说,读过的书有些在日后会记不得,读这么多书有什么用?我认为这就像是说‘饭吃过之后都要化为乌有,有什么用?’是一样的。其实,读书和吃饭一样,都是汲取营养的过程,只不过一个是人的生理需求,是保障人的身体健康所必需,另一个则是人的精神需求,是促进人的精神世界健康成长所必需。”这样的比喻,许多人有共鸣。在这篇短文中,我建议对于受过高等教育的人来说,应当从古今、中西、文理三个维度选择书目,内容要至少涉及到历史、文学和科学,时空要足够宽广,满足“登高望远、探幽入微”的需要。我认为选择书目时,最重要的是要读原典或者说原著,尽量不要“二传手”,尽量不读励志类的“成功宝典”与“制胜秘技”。

我中学和大学时代阅读文学作品较多,记忆深刻的有:鲁迅先生的杂文,先生敢于直面现实的求真精神,永不会忘怀;德国作家施托姆的《茵梦湖》,富有诗意、优美动人;英国作家简•奥斯汀的《傲慢与偏见》,轻松诙谐、刻画细腻;英国作家狄更斯的《匹克威克外传》,幽默风趣、情节生动;还有高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》三部曲,奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》,伏尼契的《牛虻》,苏叔阳的《故土》,路遥的《人生》《平凡的世界》,等等。我最近几年(2015年前)读的书,印象深刻的有:斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》、柏杨的《中国人史纲》、康拉德•希诺考尔等的《中国文明史》、中央党史研究室的《中国共产党历史(两卷共四册)》、托克维尔的《论美国的民主》、王晓毅的《知人者智:<人物志>解读》、王蒙的《老子的帮助》、余秋雨的《中国文脉》、孙皓晖的《中国原生文明启示录》、熊召政的《张居正》、王跃文的《大清相国》、岳南的《南渡北归》、邢军纪的《最后的大师》、傅高义的《邓小平时代》、张文木的《论中国海权》等等,都十分精彩,令人回味无穷。

【徐妍】您的“登高望远、探幽入微”的阅读方法对于今天的读者、特别是对青少年读者太有启示性了。同时,您在讲述您的阅读书单、阅读心得和阅读方法的时候,我也注意到您的阅读对象多是经典作品和名家名作。但无论是哪一类书籍,它们都既指向精神性,也指向实践性。特别对于您来说,阅读固然是为了精神愉悦,但同时也是为了“读以致用”,将阅读所汲取的精神智慧实践于大学管理之中。说到此,我很想请您谈谈:您是怎样定位教师与大学的关系?您所理解的优秀的海大教师应该具有哪些精神质地?您是否也将海大老师的著作作为您的阅读对象呢?

【于志刚】我的母校清华大学梅贻琦校长说过,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”我深以为然,并在办学治校各项事务中克服各种干扰,努力践行之。大学要格外关心教师的发展,支持教师的成长,这是学校发展的命脉。不管是学校传统的承传与创造,还是大学精神的建立和发展,不管是学术声誉的提升,还是一流人才的培养,归根结底都需要一代代、一个个的教师来完成。所以我特别注意多读各方面著作、特别是我专业之外的书籍,以便和各学科的教师有共同语言;我努力去了解教师们的求学从教经历、学术研究兴趣,读他们的著作,以便能在研究教学科研规划和学科建设时谈得来,甚至于产生共鸣,也只有这样,才能服务好教师发展,而这是学校发展的最基础最重要的工作之一。

我发明了一个词汇,叫做“管理者弱者思维”,就是希望制定和师生关系密切的规章制度时,尽可能把管理者置于“弱者”地位,设想如何面对师生的拷问和质疑,这样才会形成好的文化氛围。

优秀的教师,不应当千人一面,而应当多姿多彩。我认为,只要遵纪守法、热爱学生、钻研学术,就是好老师。我对老师们特别包容,我更多地是看到他们的优点,有些个性特别强的老师人缘比较差,但我也很喜欢,因为我更看重的是他们为学校发展做出了贡献,而不是八面玲珑,把精力用在其他地方。当然了,能够文理兼备、古今贯通、中西融汇最理想了,不过那应当是我们追求的高远目标,是一个永无止境的过程。中国当代物理海洋学家、中国海浪学科的开拓者、中国海洋大学教授文圣常先生是我心目中的一个偶像,他已经达到了那样的境界,我称之为中国海大“永远的精神灯塔”。

【徐妍】海大学子的大学生活,除了专业学习,还有自我阅读。我在图书馆一楼大厅注意到了您为海大学生推荐的书单,《鲁迅全集》位列榜首,您是怎么考虑的呢?

【于志刚】阅读极为重要,特别是阅读经典。培养理性思维和创新能力,拥有活跃的智慧和审美能力,这是一种很高的境界。追求这种境界的方法,除了一丝不苟地学习、积极开展学术研究和创新实践之外,一种持久有效的方法就是阅读经典,因为这是与古今中外具有大智慧的杰出人物的对话,是获取知识、启迪智慧的最根本的途径。养成每天读书的好习惯,精心选择书目、潜心研读,持之以恒,必有所获。

2010年,党委研究生工作部和海洋环境学院党总支组织了“学术人生•书籍共享”活动,让我推荐书目。我认为这个活动非常好,便推荐了钱理群先生编选的《鲁迅杂文选》。为什么要推荐阅读鲁迅的杂文?我认为,其一,当今世界形势正发生深刻而复杂的变化,此前已经出现了虚无主义的思潮,理想与信仰的缺失是一个全球性问题。鲁迅以其彻底的怀疑精神和否定批判精神却没有成为虚无主义者,靠得是敢于直面现实的求真精神,从而成为真正的具有科学理性的信仰者。鲁迅“反抗绝望的韧性的战斗精神”,反虚伪、反虚假的“求真精神”,是鲁迅式的信仰的基本特点,这正是当代中国人、特别是中国的年轻一代所需要的。阅读鲁迅作品,会对青年人树立信仰、建构理想有很大的启发乃至帮助。其二,鲁迅号召知识分子要做“真的知识阶级”,强调知识分子应当是永远的批判者,应当永远站在平民一边。这两点,为知识分子提供了一个基本的价值立场。这集中体现在毛泽东所盛赞的鲁迅的“硬骨头”精神,其实质就是思想与精神的独立性与主体性,这在当今全球化的时代,其重要性不言而喻。阅读鲁迅作品,会对青年人确立正确的价值立场有很大的启发乃至帮助。其三,改革开放以来,特别是最近20年来,中国思想界和学术界盛行着两种思潮:“回归儒家”和“全盘西化”。前者认为中国的问题是由于我们丢弃了中华传统文化所致,并将“五四运动”视为罪魁祸首;后者则主张中国对西方经验、特别是对美国经验学习不够,“五四运动”并不彻底,甚至将矛头指向中国革命。而实际上,真正立足于中国本土现实的变革,以解决现代中国问题为思考的出发点与归宿的思想家和政治家反而被排斥。“诺贝尔奖情结”、SCI崇拜、忘记了服务人民根本目标的“国际接轨、建设世界一流”等等“失去灵魂的卓越”,这正是中国的悲剧性现实。阅读鲁迅作品,会对青年人分析现实、寻找道路有很大的启发乃至帮助。

第一次荐书之后,我每年都根据当年度的主题选择推荐书目,又陆续推荐了一些书,如:张维为的《中国震撼》,傅高义的《邓小平时代》,朱云汉的《高思在云》,陈晋的《毛泽东阅读史》,岳南的《南渡北归》,涂子沛的《数据之巅:大数据革命,历史、现实与未来》,金冲及的《二十世纪中国史纲》(增订版)等。

再次感谢您在极度繁忙的日子里接受我的采访。通过本次访谈,我越发感知到:评价一所大学的标准尽管有很多,但一位大学校长是否带头阅读经典书籍是其标准之一;评价一个人的幸福感的标准尽管也有很多,但他(她)是否能够将阅读作为一种日常生活是其标准之一。无论是从海大人的角度,还是从一个人的角度,我都受益良多。相信有机缘阅读到这篇访谈的喜爱阅读的朋友们也会从中获益。

采访时间:2023年9月10日;特约采访人:中国海洋大学文学与新闻传播学院教授徐妍;本专访转引自《阅读与成才》2023年第10期

编辑:左伟

责任编辑:左伟