本站讯 10月15日是中国当代著名作家王蒙教授米寿华诞,又适逢他加盟中国海洋大学20周年,海大文新学院一多诗歌中心领衔举办“诗意王蒙”主题云诗会(以下简称“一多云诗会”),向这位“人民艺术家”兼老海大人祝寿、致敬,也向诗意和诗情致敬。

本次一多云诗会由一多诗歌中心主办,是该中心自2020年11月18日成立以来组织的第二场大型云诗会,由通识教育中心、语言文字工作办公室、博雅文学社和海音社协办,由中国海洋大学名师工程讲座教授、一多诗歌中心主任于慈江老师策划、导演并领诵。

当天下午的一多云诗会以王蒙诗文诵读为主,辅之以同学们的原创诗文,通过近3个小时时长、4个篇章共47种诵读,以及小200名师生线上互动的声势与规模,为大家提供了一场诗歌大餐与精神盛宴。

特别值得一提的是,作为一个延续保持的特色,每一篇章结束后,于慈江老师都会不辞辛苦、逐篇逐诗细致点评,既提升并夯实了这场一多云诗会的容量与质量,也相当于为与会的师生示范了一堂精彩别致的线上诗歌大课。

第一篇章

景宗学、王佳雨两位同学作为主持人,以于慈江特意草拟的如下两段话,为当天的一多云诗会拉开了帷幕:

“对所有海大人而言,2022年是母校更名中国海洋大学20周年,也是由王蒙教授题撰的一校之魂——‘海纳百川 取则行远’校训刊布小20周年;对海大人文社科同人来说,2022年同样非比寻常——系88岁不老松、长篇小说《青春万岁》著者、共和国七位‘人民艺术家’之一王蒙教授加盟海大整整20周年,也是他从事写作小75周年。

今天是10月15日,是能小说、善散文、重诗歌的老海大人王蒙教授诞辰。阅历丰赡、思想锐敏的他诗文语感不俗、富于激情与诗意:或排比或复沓,信笔由之,蓬松枝蔓;既郁郁葱葱,弥足达意传情,又自然天成,毫不造作。”

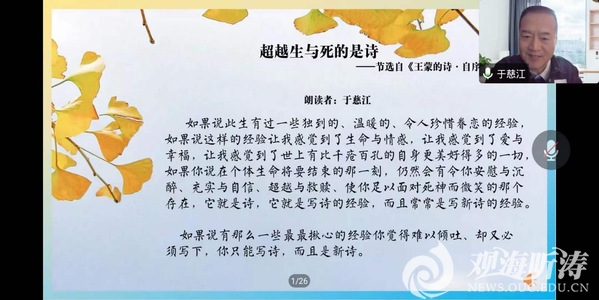

第一位出场的是于慈江,既是示范,也是为本次一多云诗会敲钟启航。他诵读的是王蒙为其诗集《王蒙的诗》写的序言——《超越生与死的是诗》,时而清越,时而激昂,充分表达了于、王两位教授兼诗人对诗的极为推崇与情有独钟,让人触动,让人共鸣。

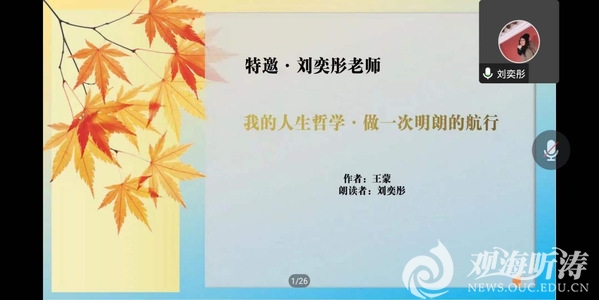

第二位出场的是中国海洋大学资深节目主持人、研究生院刘奕彤老师。她示范诵读的是王蒙的《我的人生哲学·做一次明朗的航行》,声线明朗温润,诵读富有激情与节奏,把文章蕴含的人生感悟充分地表达了出来。

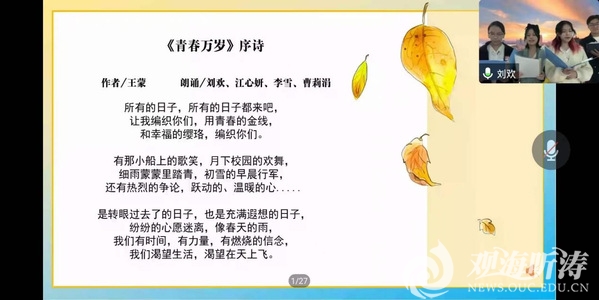

《青春万岁》是王蒙的代表作之一,通篇洋溢着独属于青春的热情与诗意。在一多云诗会现场,刘欢、李雪、江心妍、曹莉涓四位同学为大家带来《〈青春万岁〉序诗》,四人声线既反差又互补,风格鲜明,效果出彩,充满青春朝气。

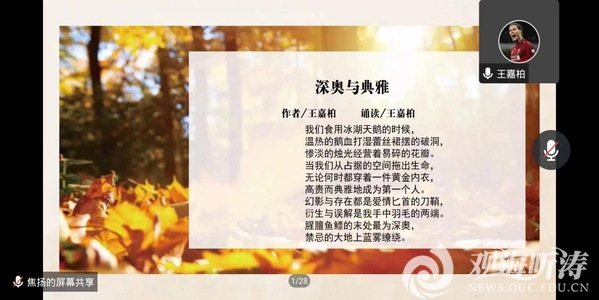

王嘉柏同学诵读的《深奥与典雅》,是本次一多云诗会推出的第一首原创诗。他以饱满沉郁的男中音,探讨了爱与深奥、典雅的关系,诗句间奔涌着丰沛的情感,极具感染力。

杨隆政、冯欣怡、陈汭泽、丰灵四位同学在线上聚坐而读,温馨随性,选诵的是王蒙纵谈神州与世界各地湖泊之异同的散文名篇《湖》,准备充分、诵读用心,引发了听众有关“湖”这一意象的无限遐想。

本次一多云诗会有两组同学选诵王蒙的《回新疆》,各有特色,两种风格的碰撞让这首诗绽放出别样的光彩:麻云暄、张晗两位同学的合诵温润而家常,姜玉洁、刘佳艺两位同学的配合则清新而俏皮,都充分体现了这位经历坎坷而又从不失乐观的作家以苦为乐、四海为家的情怀与胸襟。

《秋之歌》或许是王蒙写得最好的一首诗,写尽秋天的况味,金秋已至之时诵读这首诗合时合宜,正是题中应有之义。王贵丽同学将这首长诗读得质朴、稳定而温婉,又不乏节奏感。

王泽宇、韩宪愈、杨晶莹、徐欣妍、王雨菡五位同学诵读王蒙的《畅游》时虽以简朴无华的大学宿舍为背景,却读出了海的幽深、激越与永恒,为云诗会现场带来一缕浩瀚大洋的气息。

时光的流逝总是令人深思,在第一篇章即将结束时,唐嘉蔚、王文璇、程凯悦、吴英、陈博健、胡浩峰、战冰燕七位同学不约而同地选诵了王蒙的《昨天》,并给出了自己的声音塑形与诠释:或于平淡自如中读出了时间的哲理,或于亲切悠缓中读出了宁和与淡定,或读出了冲淡与平易,或读出了俏皮,或读出了潇洒,或读出了自然与随性,或读出了严肃与谨严。

刘梦、耿森森两位同学诵读的是王蒙的《有些话》,语调清新、自然而又俏皮,活力十足。

第二篇章

第二篇章伊始,三组同学分别诵读王蒙的诗歌《双弦操》,呈现出不同的特色:范思艺同学的诵读明亮、通透而大方;温晴怡、苏雅轩、母秋林、董韵天组合声线优越、表现力极强;冯薇、俞城梅、侯颖童、张德芹组合同样本钱十足,合诵部分令人耳目一新。

王宇彤同学诵读王蒙的《随想曲》一诗,声音轻盈,读出了诗的唯美与清纯,也读出了随想的散淡味道。

有四位同学先后诵读了王蒙的小诗《羡慕》:马琪颖同学的诵读饱满、温润而清晰;于心怡同学的诵读咬音精准,很有轻灵感;张鈺堃同学的诵读童声童气,大有稚拙风;于丽丽同学的诵读则带有一份别致的旁观感。

回忆何为?可以悲,可以喜,更可以很复杂。王海榕同学把王蒙的诗《回忆》读得清雅有灵气,立体地诠释了“回忆”的质地。

王蒙发表于《爱乐》杂志1994年第4期的《行板如歌》一文放谈艺术与美、才华与情感,让人丛生感慨,大受启发。田沐钊、沈俊秀两位同学选诵了该文片段,向听众们展示了这份哲思。她俩的组合很搭,也很有反差,合诵部分的效果相当不错。

第三篇章

在既漫长又短暂的人生之旅当中,人们总是向往着一块净土,哪怕是一路险阻、浓雾遮天,也要跋山涉水地无尽追寻。本次一多云诗会共有三组同学选诵王蒙的《净土》:庄添壹、郝心怡组合的诵读旁观而从容,合诵部分不重;陈琳钰、李佳璇组合的诵读自然流畅,对话感十足,合诵部分很努力;陈建锴同学的诵读从容深致,有沉思感与戏剧色彩。

王蒙的《乡居·山上的树》同样很受欢迎,共有三组同学诵读:方格致、樊宇萌组合的合诵清晰别致,极具反差与互释感、对话感;付鸿源同学的诵读真挚、淳朴而又略带稚拙感,满是个性;吴卫平同学的诵读从容、舒缓而悠远,听来但觉有山间清风拂过心弦。

当清脆悦耳的风铃在屋檐下随风荡漾,你的内心是否会有所触动?有两组同学分别诵读王蒙用拟人手法写的咏物诗《乡居·风铃》:冯紫临同学的音色极好,诵读得亲切、款转而又松弛;而在赵茹云、陈卓越、许泰杰组合中,许泰杰同学的诵读低抑舒缓、很有沉默的质地,赵茹云、陈卓越两位同学则读得或梦幻空灵、或轻扬悠远,托出了风铃的内涵。

高雅佩、谢方晓两位同学共同诵读王蒙的诗《问》,一个明亮、一个沉郁,对比感强,有张力,读出了或比对、或抗衡、或对垒、或辩证的味道。

第四篇章

“一些话我想对你说/始终没有说出/那就不说也罢……”王蒙蕴藏着丰沛情感的诗《有些话》同样是同学们关注的对象:董锦汝、罗菁、李雪婷三位女生的合诵轻灵而动听,很有质感;任新悦同学诵读得忧郁而显情深,似一声轻叹,配乐也哀婉激越,很有反衬感;赵薇同学的诵读带有叩问和豁达感;张笑颜同学的诵读一开始显得淡定,后来渐转低抑,透出一份伤心与哀戚感。

陶梦圆同学诵读的是王蒙的小诗《昨天》,声音带有南方风韵,读出了对昨日的怀念、对明日的期待。

许铭慧同学诵读了自己结构鲜明的原创诗《青春国度的王》,听上去俏皮鲜活,字里行间满是青年人的热忱与诗意,令人耳目一新。

王蒙的诗《琴弦与手指的对话》立意新颖、意蕴深远,探讨了对垒与彼此合作、龃龉与唇齿相依的一份两难和命定。王莹同学读出了一份纠结与沉郁,正是对此诗恰如其分的一种诠释。

王斐然同学诵读王蒙角度别致、很有较劲感的《海的告别》一诗,将诗中的一波三折之笔用声音从容还原,新颖独特。

葛竞翔、黄卓涵两位同学诵读了王蒙的《黄鹤楼》——他们向黄鹤楼发问,声音或沉郁或亢扬,既是叩问,也是对话,更带有悠远的历史感。

台湾诗人痖弦《如歌的行板》是经典名篇,是名篇的名篇——一如于慈江教授在学苑出版社陈敬容主编的《中外现代抒情名诗鉴赏辞典》第688页解析这首诗时所说的那样,“《如歌的行板》确实不负其名:近20个‘必要’悠缓而又促迫地歌将下去,一幅人生世态百图便绘将了出来”。邱乐凡同学诵读得俏皮、跳脱,有点儿港台味儿,也有几分潇洒气象。

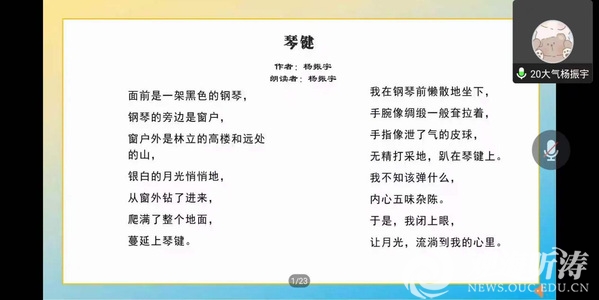

杨振宇同学的原创诗《琴键》作为亮相本次一多云诗会的最后一首作品,体现了音乐与文学的交融和互衬——连配乐也是他自创自弹的钢琴曲。他读得悠远、从容,若有所思:“唯独你坐下/手指接触到琴键/和环境融为一体/聆听内心/感受生活/琴键,会告诉你怎样去做。”

在本次一多云诗会彩排时,于慈江老师不辞辛苦,细致指导前来排练的每一位同学——举凡诵读的语速、停顿和重音,乃至文本的理解难点,均能体贴入微地给出建议、提点与满意的解读;在正式开工的一多云诗会线上现场,于慈江老师除了总体把控并参与领诵外,更在每一篇章的末尾,给出足分足量、充满启悟提示意味的专业点评,既针对每一份文本,也聚焦每一种诵读(本篇报道中逐诗给出的于老师的点评实录虽因篇幅所限不免挂一漏万,但已足以一窥他现场点评时的风采和辛劳)。同样不能不提到的是宁如愿、焦扬、金家瑢等助教、班长和景宗学、王佳雨两位主持人同学,从此次一多云诗会的艰苦筹备到成功举办,他们都付出了辛勤的汗水。

在各协办单位的积极配合和支持下,在将近200名师生的共同努力下,本次一多云诗会落幕。相信以本次活动为契机,越来越多的师生将能通过与一多诗歌中心一起“以诗接驳远方”、用心体悟诗歌之美,愈益享受在诗海中乘风破浪、翱翔搏击的乐趣。

通讯员:王海榕

编辑:胡钰荃

责任编辑:赵奚赟