本站讯 近日,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室陈龙副教授和李三忠教授指导本科生蔡仁骏,在国际顶尖地学期刊Earth and Planetary Science Letters(《地球与行星科学学报》)发表题为“Andesite formation dominated by inefficient fractional crystallization of andesitic melt: Insights from melt inclusions”(安山岩形成于安山质熔体低效分离结晶:来自弧火山岩熔体包裹体的证据)的论文,阐述了在大洋俯冲带安山岩成因研究取得的新进展。

安山岩是俯冲带火山弧中的代表性岩石,其化学组成与大陆地壳相似,一直被视为理解大陆地壳形成的关键。然而,安山岩的形成机制长期存在争议。传统观点认为其源于玄武质熔体的分离结晶或由镁铁质与长英质岩浆混合形成,但这些模型难以同时解释安山岩复杂的矿物结构、地球化学特征以及弧地壳剖面结构。

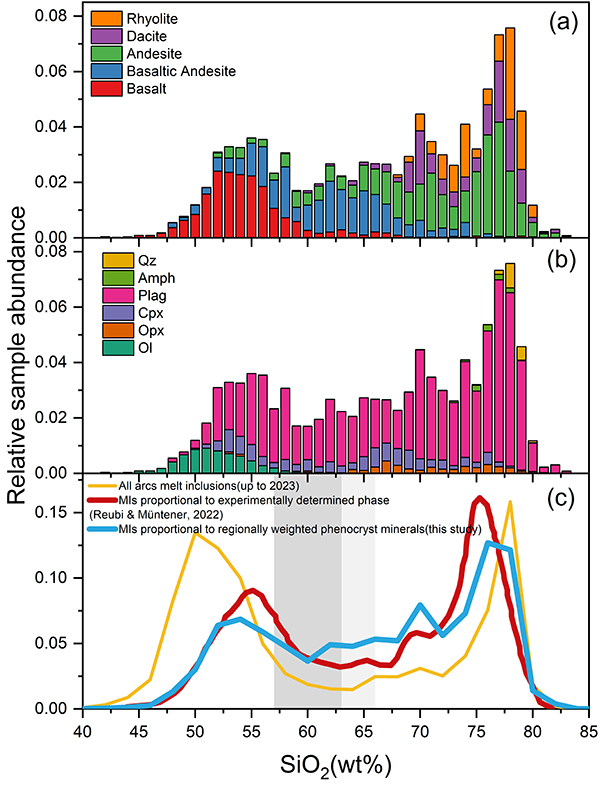

熔体包裹体是矿物在生长过程中捕获的熔体,是研究岩浆中熔体成分演化的重要对象。以往研究表明,弧火山岩熔体包裹体SiO2含量显示“双峰式”分布,支持混合模型;但也有学者指出,这一双峰式分布可能源自取样偏差,其更支持分离结晶主导。为此,研究团队对熔体包裹体数据进行了基于天然弧火山岩岩性比例和不同岩性火山岩中斑晶矿物比例的科学校正和系统分析。

研究发现,经校正后的熔体包裹体数据SiO2不再显示“双峰式”分布,而是集中在一个较高SiO2值的长英质峰(图1)。玄武岩与流纹岩中的熔体包裹体 SiO2含量与寄主岩石接近,而安山岩和英安岩中的包裹体则明显更富硅。角闪石与单斜辉石的平衡熔体成分与包裹体的地球化学特征高度一致,均较寄主岩石更演化富集。这表明多数熔体包裹体与其寄主矿物同源,二者分别代表结晶残留的熔体和晶体,而非源于异源混合。

图1 校正后弧火山岩熔体包裹体SiO2分布图及与前人数据比较

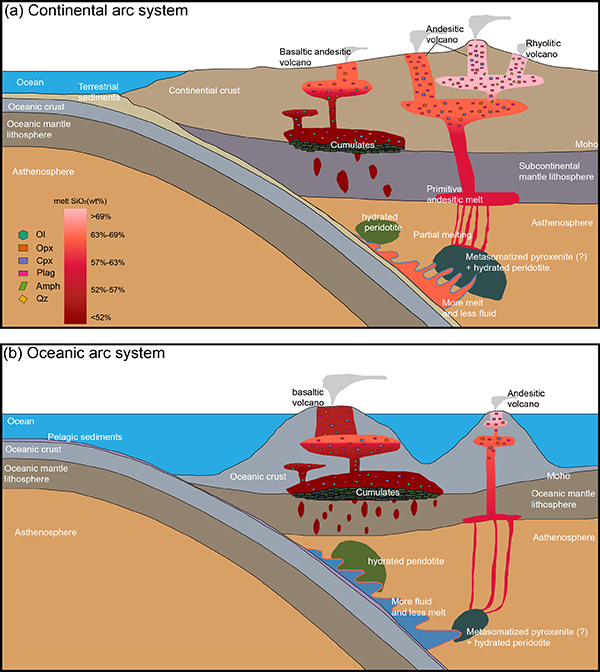

研究团队据此提出了全新的大洋俯冲带安山岩成因模型:富含再循环地壳物质的地幔楔交代岩(如辉石岩)部分熔融产生原始安山质熔体,在安山质熔体演化过程中,由于熔体黏度高、晶体与熔体密度差小,晶体难以有效沉降分离,导致分离结晶效率低下,晶体与残留熔体在体系中发生再混合,从而形成安山岩。该模型揭示了在“低效分离结晶”及斑晶–熔体自混合机制控制下的弧安山岩完整演化路径(图2)。这一过程既可解释安山岩中丰富的斑晶与非平衡结构特征,也揭示了安山岩相对演化的岩石化学特征的根本来源。

图2 大洋弧和大陆弧从源区到过程的岩浆系统对比图

此外,研究还解决了传统玄武岩分异模型长期存在的三大悖论:(1)弧下地壳缺乏理论预测的大量超镁铁质堆积岩;(2)众多安山岩样品表现出异常高的 MgO 含量(高镁安山岩);(3)天然观察要求安山岩成分特征来自高压分异作用,实验岩石学揭示高压分离结晶产生过铝质熔体,而多数天然安山岩为准铝质。

该成果是大洋俯冲带安山岩成因方面的重要突破。自从Bowen在上世纪二十年代基于实验岩石学提出分离结晶理论之后,传统模型普遍认为安山岩源于玄武质母岩浆,经分离结晶或岩浆混合演化形成。但人们忽视了实验岩石学只能证明结晶,分离只是理想化的假设。而本研究提出的“低效分离结晶”模型,不仅整合了“分离结晶—岩浆混合”两大经典模式,更从源区过程与岩浆演化两方面统一了安山岩形成框架。这一创新认识对俯冲带岩浆过程与地球动力学研究具有深远意义,也对俯冲带大陆地壳生长和破坏速率提供了新的制约。

该研究得到了深地国家重大科技专项项目和山东省优秀青年基金项目等多个基金的资助。论文第一作者为中国海洋大学崇本学院2025届本科毕业生蔡仁骏,陈龙副教授和李三忠教授为共同通讯作者,中国海洋大学为第一完成单位。

文:陈龙

编辑:赵奚赟

责任编辑:刘莅