本站讯 近日,中国海洋大学材料科学与工程学院吴敬一教授课题组在可充电海水电池研究领域取得新进展,相关成果分别发表于国际知名学术期刊Angewandte Chemie International Edition(《德国应用化学》)和Advanced Functional Materials(《先进功能材料》)。

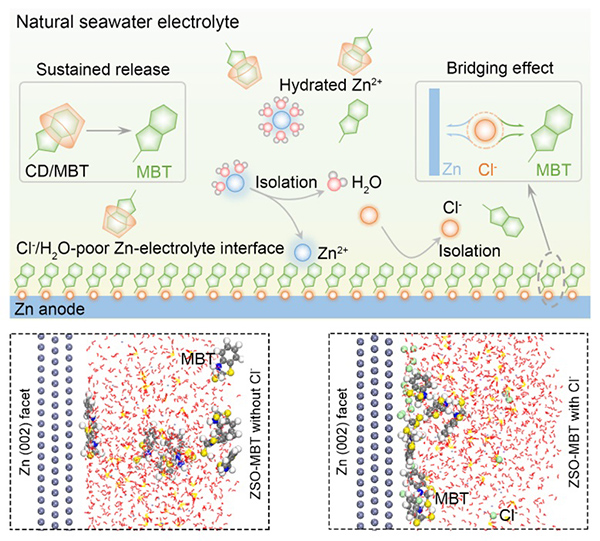

海水锌离子电池可为海洋监测、深海装备及沿海可再生能源储存提供直接、安全的能源供给,在海洋应用中具有独特优势。然而海水电池中富氯/水的负极-电解液界面,给锌金属负极带来严重的腐蚀挑战。针对此挑战,研究团队设计了一种含有主客体复合物添加剂的海水电解液。该电解液以2-巯基苯并噻唑(MBT)作为客体分子,借助环糊精(CD)主体实现缓释控制,有效调控其在电解液中的含量。氯离子通过桥接效应在电极界面构筑出致密的MBT屏障,形成贫氯/贫水的局部微环境,显著抑制了锌负极的腐蚀行为,延长其循环寿命。实验表明,锌负极在实际放电深度42.7%的条件下实现了400小时以上的稳定循环;N/P比为1.92的全电池经历600次循环后仍保持99%的容量,安时级软包电池初始放电容量达1.21Ah,并可稳定循环50圈。该研究为发展低成本、实用型海水锌离子电池提供了新思路。相关论文以“Chloride-Bridged Compact Interfacial Shielding for Practical Seawater Zinc Batteries”(氯桥接致密界面屏蔽实现实用型海水锌电池)为题发表于《德国应用化学》,并被评选为“Very Important Paper”,该论文的第一作者是材料科学与工程学院2022级博士生范文杰。

图1. CD/MBT添加剂抑制腐蚀机理示意图和分子动力学模拟图

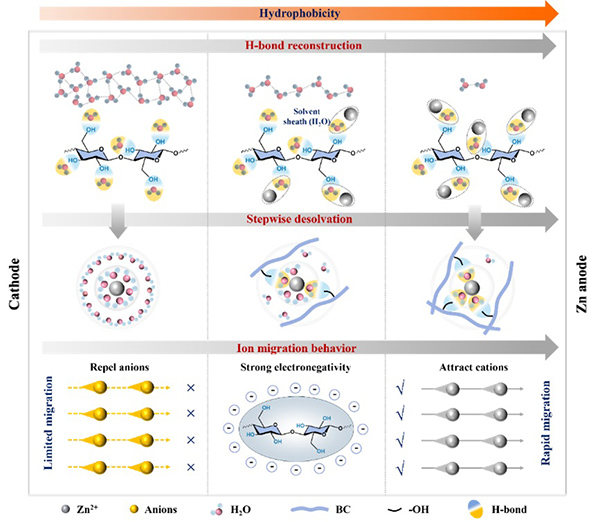

课题组还开发出一种厚度仅18μm的疏水梯度纤维素隔膜。该隔膜借助疏水梯度结构与表面负电荷的协同作用,有效阻隔氯离子渗透并降低界面水活性,不仅为水合锌离子构建了逐步脱溶路径,促进高聚集态电解质的形成以抑制副反应,还通过静电屏蔽效应排斥氯离子、均化锌沉积,进一步提升了电池的循环稳定性。采用该隔膜的锌负极在天然海水电解液中实现了2900小时的长循环寿命,在50%放电深度下稳定运行1300小时,所组装的全电池体积能量密度达233.1 Wh L⁻¹(N/P=2.3)。该隔膜技术为海上储能系统提供了关键材料支撑。相关成果以“Hydrophobicity Gradient in Ultrathin Cellulose Separators for Durable Seawater-Based Zinc Batteries”(超薄疏水梯度纤维素隔膜实现长效海水锌电池)为题发表于《先进功能材料》,该论文的第一作者是材料科学与工程学院2023级博士生董艳莹。

图2. 疏水梯度隔膜作用机制示意图

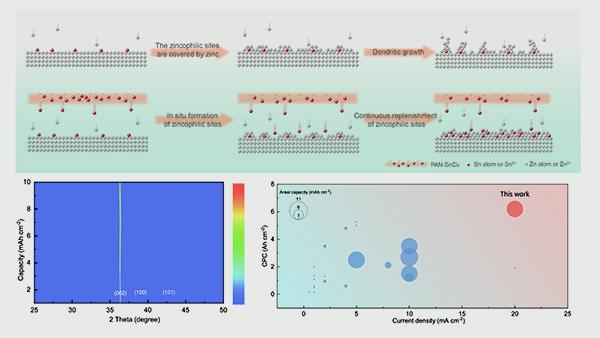

此外,课题组提出了一种动态界面合金化策略,通过可控离子释放实现自适应界面调控。该策略采用氯化亚锡和聚丙烯腈静电纺丝复合界面膜,逐步释放亚锡离子并在负极表面原位还原形成金属锡。后续的锌沉积促使持续形成锌-锡合金,不断补充亲锌位点,诱导Zn(002)面外延生长。该合金化界面还可加速亚锡离子在局部缺陷区域的还原,引导锌优先沉积,修复结构完整性,从而显著提升负极的可逆性与稳定性。基于该策略的电池可实现3.5 mAh cm-2的面容量,稳定循环超过1000次。相关研究以“Dynamic Interfacial Alloying for Highly Reversible Zinc Anodes”(动态界面合金化构筑高可逆锌负极)为题发表于《先进功能材料》,该论文的第一作者是材料科学与工程学院2023级博士生王兴杰。

图3. 动态合金化过程示意图和电化学性能比较图

课题组合影(前排中为吴敬一教授)

中国海洋大学为以上论文的第一通讯单位,中国海洋大学材料科学与工程学院吴敬一教授为通讯作者。研究工作得到了泰山学者青年专家、中国海洋大学青年英才启动经费等项目资助。

文:范文杰

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202515473

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202513685

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202516514

编辑:赵奚赟

责任编辑:刘莅