本站讯 近日,中国海洋大学化学化工学院庄光超教授课题组在冷泉沉积物硫生物地球化学领域取得新进展。相关研究成果以“Sulfur Isotope Biogeochemistry Controlled by Sulfate Reduction Activity in Cold Seep Sediments”(冷泉沉积物硫同位素地球化学行为受硫酸盐还原过程控制)为题,发表在地学国际权威期刊Geophysical Research Letters(《地球物理研究通讯》),揭示了冷泉沉积物中硫同位素地球化学行为及控制因素。

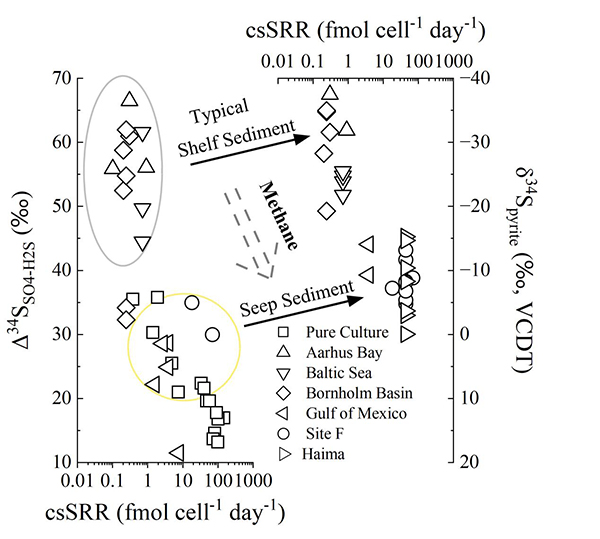

在典型海洋沉积物中,受有机质可利用性的限制,单个细胞的硫酸盐还原速率(csSRR)较低,通常会产生接近热力学平衡状态的高硫同位素分馏(60–70‰)。而实验室模拟实验证实,在甲烷浓度升高的驱动下,硫酸盐还原菌的强烈代谢活动可导致硫同位素分馏幅度显著降低(20–40‰),从而形成具有显著重硫同位素组成特征的黄铁矿。虽已有研究基于间接证据探讨甲烷通量与硫同位素组成的相关性,但迄今在现代自然沉积体系中仍缺乏直接证实甲烷浓度与硫同位素组成关联性的实证证据。富甲烷冷泉沉积系统硫组分同位素特征及其相关分馏效应仍缺乏系统认知。

本研究利用从中国南海活跃冷泉区“Site F”站位获取的沉积物样品,分析了不同硫形态含量和稳定硫同位素组成,测定了硫酸盐还原速率和甲烷厌氧氧化速率。研究发现硫酸盐浓度呈现“S”型垂向分布模式,指示其受平流输送主导的非稳态成岩过程调控作用。表层沉积物中黄铁矿的硫同位素偏正(δ34S达–7.3‰),表明硫酸盐还原过程产生的硫同位素分馏幅度较小(计算结果为30–35‰)。进一步估算了单个细胞的硫酸盐还原速率为18–69 fmol cell–1 d–1,结合前人研究数据证实:与常见于陆架沉积物的44.5–66.5‰硫同位素分馏相比,冷泉区活跃硫酸盐还原作用(硫酸盐还原速率> 1 fmol cell–1 d–1)会产生的较小硫同位素分馏(11.5–35‰),进一步形成δ34S值偏正的黄铁矿(约–10‰)。上述结果对于深入理解冷泉系统硫同位素生物地球化学及碳硫循环耦合机制具有重要意义。

单个细胞的硫酸盐还原速率(csSRR)、硫同位素分馏效应(Δ34SSO4-H2S)和黄铁矿硫同位素组成(δ34Spyrite)三者关系示意图

中国海洋大学为该研究成果的第一完成单位,庄光超教授为论文通讯作者,文章第一作者是化学化工学院2023级博士生吴柄政,研究工作得到了国家重点研发计划项目、山东省泰山学者计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费等资助。

通讯员:吴柄政

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL117088

编辑:赵奚赟

责任编辑:刘莅