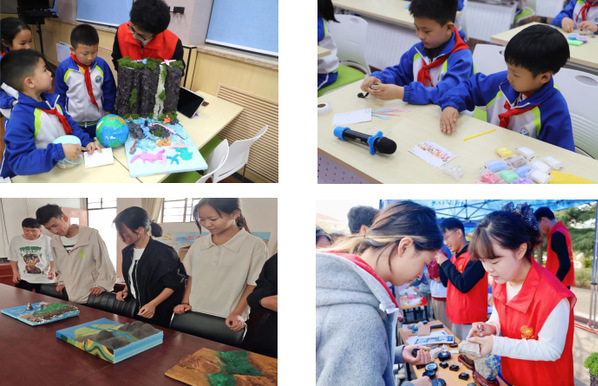

本站讯 “原来地球内部结构像鸡蛋一样分圈层!”“地震波还能用来探测宝藏?”“长大后我想成为像哥哥姐姐一样的地质学家”……近日,中国海洋大学海洋地球科学学院“地心引力”志愿服务队走进青岛市崂山区实验学校,为孩子们带来了一场别开生面的“向地心出发!”海洋地球科普活动。现场100余名师生通过沉浸式互动体验,感受地球科学的无穷魅力。

“地心引力”志愿服务队(以下简称“服务队”)自2020年成立以来,已累计开展科普活动47场次,服务师生5000余人次,曾获大众报业、半岛新闻、崂山融媒等多家权威媒体报道。这支青年志愿服务队,始终秉持“传播海洋科学知识,点燃青少年科学梦想”的宗旨,将专业知识转化为通俗易懂的科普内容,在孩子们心中播撒下探索地球奥秘的种子。

一、科学启蒙,打造沉浸科普课堂

“大家看这个地球圈层模型,最外层是地壳,就像鸡蛋壳一样薄……”在互动实验区,志愿者们通过手工制作的地球圈层模型等教具,生动演示了地球内部结构。

为确保科普内容的精准性与适切性,团队构建了“三维审核+分层施教”工作体系:一是针对授课课件、教具等建立“三审三校”机制,确保科学原理准确、教学案例鲜活;二是实施“阶梯式教学法”,针对小学低年级设计“故事化认知”模块,通过动画演示、模型制作等形式激发兴趣;针对高年级开发“探究式学习”课程,结合地质标本观察、地球环旅知识竞赛等活动深化理解。

在宣讲队伍建设方面,团队实施“青蓝工程”人才培养计划。通过“招募-遴选-培训-登记-实地开展-工时认证-工作激励-宣传”选拔机制,制定《项目实施细则》《志愿者管理实施细则》《志愿工时认定细则》等多项制度文件,确保科普专业化、规范化。

二、专业赋能,发挥特色科普优势

“如果用无人机搭载探测设备,能不能更快找到地下资源?”“我们可以用AI技术分析地震波数据吗?”面对孩子们的奇思妙想,区别于常规科普队伍,服务队以三大核心优势答好这份问卷:一是知识转化能力,因材施教,将深奥的地学原理在游戏互动中变得触手可及,让孩子们在操作中理解“专业的人如何用专业知识解决问题”;二是学科交叉特色,由海洋地质、地球信息科学与技术等专业学生组成多学科团队,以“专业互补”的模式让科普既有知识深度又有趣味广度;三是充分利用崂山区自然资源,结合学院地质陈列馆以“请进来”和“走出去”两种模式带领中小学生学习专业特色自然知识,“就地取材”,让科普内容更贴近生活。

服务队融入“蓝色国土守护者”主题教育,通过展示我国海上“国之重器”的研发历程,引导学生思考“如何用所学知识守护海洋权益”。这种“专业赋能+责任培育”的双轮驱动模式,正培养出一批“懂海洋、爱海洋、护海洋”的新时代地学青年。

三、教学相长,构建长效育人机制

“每次看到孩子们眼中闪烁的好奇光芒,我们就更坚定了做科普的初心。”因此,服务队建立了“科普+研学”长效机制,与中韩街道、沙子口街道、金家岭街道所辖的东城国际社区、石岭路社区等多个社区建立联系并实施项目,定期开展“向地心出发!”“脚下这片土地的秘密”等海洋地球科普活动。

对志愿者而言,科普实践成为专业学习的“第二课堂”。志愿者通过将专业课程知识转化为科普内容,在服务中深化了对“海洋强国”战略的理解,广泛认同“科普让我找到了专业价值与社会需求的结合点”。对服务对象而言,科普活动成为科学启蒙的“金色钥匙”,曾上过课的同学们在给志愿者的信中写道:“我要像你们一样,用科技守护我们的蓝色星球!”这种教学相长的良性循环,使科普活动成为连接高校与基础教育的重要桥梁。

活动结束时,孩子们依依不舍地围住志愿者,争相提问:“下次活动什么时候来?”“怎样才能成为你们中的一员?”这些纯真的话语,正是对科普志愿工作者最好的褒奖。正如中国海洋大学海洋地球科学学院团委书记张婧所言:“科普教育不仅是知识的传递,更是科学精神的传承。我们将持续打造特色科普品牌,为培养未来海洋科技人才筑牢根基。”

据悉,中国海洋大学海洋地球科学学院“地心引力”志愿服务队曾获评“青岛市青年志愿服务先进集体”“崂山区青年志愿服务先进集体”“中国海洋大学优秀青年志愿者服务队”,组织开展的“向地心出发!”海洋地球科普项目在崂山区第七届志愿服务大赛中获得“银奖”。这支年轻的队伍正以实际行动践行习近平总书记“教育强国、海洋强国”的殷切嘱托,让更多青少年在科学探索中扬起蓝色梦想的风帆。

通讯员:胡业文 图:栾立卓

编辑:胡业文

责任编辑:赵奚赟