青岛晚报2025年03月22日版面

孙进(右二)与刘旭(右一)、谷欣雨探讨神龙毛皮贝相关问题。张琰 摄

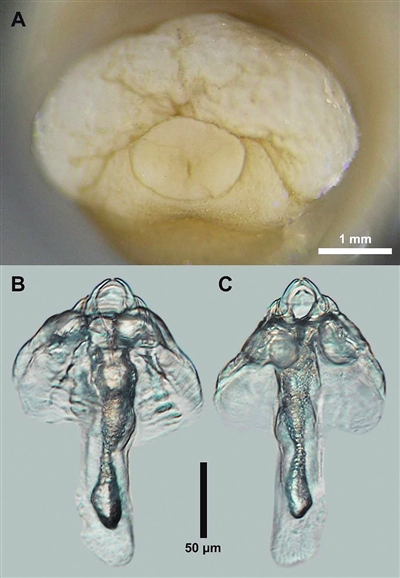

入选“2024年度十大海洋新物种”榜单的神龙毛皮贝。孙进团队供图

图为神龙毛皮贝的口及口盾形态。

浩瀚的深海还隐匿着多少奥秘?在这片覆盖范围约占全球海洋水体95%的区域,高压、黑暗、极寒、高温等塑造了生命最极致的生存奇迹,也埋藏着人类文明未来的钥匙。

3月15日,国际权威海洋生物数据库WoRMS(世界海洋物种登记簿)揭晓“2024年度十大海洋新物种”榜单。由中国海洋大学海洋生物多样性与进化研究所教授孙进主导,博士研究生刘旭与谷欣雨参与,领衔发现的深海软体动物——神龙毛皮贝,凭借突破性科研价值位列其中。它的发现不仅填补了中国尾腔动物研究的空白,更首次证实该类群在化能合成生态系统中的生存能力,为深海生物多样性研究开辟了新维度,同时也为深海资源开发和环境保护预敲了一记警钟。

ROV南海深潜1385米挖泥

“意外”发现全新物种

“我第一次看到它们时有点懵,因为之前没见过。”回忆2022年9月随科考船南下,在南海与神龙毛皮贝的初相见,孙进至今记忆犹新。彼时,无人遥控潜水器(简称ROV)潜至1385米深的海马冷泉,深挖底泥采集了部分样品,孙进“意外”发现其中有20多条虫状生物蜿蜒扭动。经过10余年潜心研究,一般的海洋生物逃不过孙进的眼睛,往往看一眼就基本知道该生物属于哪个类群,但这一次他完全不知道这“虫子”是什么类群。“是变异海肠子吗?不对,因为它有刺,那可能是一种罕见贝类,具体是什么还需要查资料。”

2022年10月随船返回青岛后,孙进立即和学生刘旭、谷欣雨展开研究。在厚度超过1米的全套《中国动物志》中没找到它的身影,那一刻,孙进的心率开始加速,“这意味着它很可能是新物种。”根据“虫子”特征,孙进初步推测这是软体动物门下的一种尾腔动物。它们是贝类,但身体呈蠕虫状,体表无壳,覆盖有角质层和细小的钙刺,因此也称毛皮贝。

在证实“虫子”确属毛皮贝中的新物种后,如何给它命名更能体现这是来自中国的发现?“这种生物状似‘游龙’身披‘鳞甲’,且埋于深海难被发现,为它平添一种神秘感,让人联想到中国成语‘神龙见首不见尾’,所以我们取名为‘神龙毛皮贝’。”孙进说,这个名字翻译成拉丁文是C.shenloong,为了避免外国人将long读成“长度”的英文,特意还将o双写,这样就可以发出“龙”的读音了。去年6月,相关文章发表于国际领域分类与系统学期刊《Zoosystematics and Evolution》,立即引起业内广泛关注。

费时费力找到微米级齿舌

终于完成“身份认证”

意外发现,查资料,证明,确认新物种……随着采访深入,记者了解到,看似寥寥几语能概括的“身份认证”过程,实际耗费1年时间,闯过了多重关卡。

“想确认新物种,我们要给样品拍CT,进行基因检测,还要找到、拍摄分类特征,证明其与其他物种不同,最后这条最关键也最难。”孙进说,毛皮贝分类特征通常包括齿舌、体表钙刺形状、体型和口盾形状等,齿舌是重要分类特征,不易发现。神龙毛皮贝齿舌高度退化,仅约100微米,更增加了发现难度。

“样品总共20多条,失败几次后,剩下的愈发珍贵,我和刘旭师哥都不太敢碰它们了。但导师让我们放开手脚大胆尝试。”谷欣雨说,孙进告诉他们,神龙毛皮贝因生存环境太极端才难被发现,不属濒危物种,数量不算少。这次如果找齿舌失败,下次科考还能带些样品回来。他的鼓励让学生感动不已,就差“临门一脚”的急迫心情也得以平复。

后来孙进咨询了同行、日本JAMSTEC研究所研究员陈充,以及导师、香港浸会大学教授邱建文,最终确定了找齿舌方法:84消毒液稀释,分多次浸泡冲洗样品头部,利用其腐蚀性将肌肉组织溶解,让不易被腐蚀的齿舌显形。经过多次尝试,2023年9月,孙进和学生、陈充最终在体视镜下找到了齿舌。

待到拍照,问题又来了——齿舌需反正面拍,经腐蚀后质地脆弱。孙进为了研究样品特意购置了尖端仅50微米的金属镊子,但该工具过硬,夹取可能破坏齿舌。孙进和学生决定“就地取材”自制工具——睫毛最尖端约20—50微米粗,且够柔韧。刘旭拔下睫毛,用胶水小心粘到牙签上,再手执牙签用睫毛将齿舌挑起翻转,这要求精神高度集中、一双手“稳如泰山”。“终于拍到了。”“我们成功了!”“太棒了!”当刘旭操作成功后,原本屏住呼吸的孙进、陈充和谷欣雨才松一口气,深夜的实验室响起激动的庆贺声。

新物种榜单“含金量”足

神龙毛皮贝填补空白

事实上,每年全球发现的新物种从几百种至上千种不等,但WoRMS每年揭晓的海洋新物种榜单仅限10个,因此这一榜单的“含金量”十足。上一次中国相关发现入选“十大海洋新物种”还要回溯至2021年,彼时由自然资源部第二海洋研究所、上海交通大学、中国科学院海洋研究所科学家团队发表的深海海星新物种“派大星”背板海星入选了榜单。

据孙进介绍,想要入选榜单需经过层层筛选,“门槛”比较高。首先新物种的独特性是突破常规认知的,要具备形态或行为特殊性等;其次要有拓展学科边界的科学价值,比如揭示了未知的进化地位,对分类学有所贡献等;第三是要有重要的社会价值。

“神龙毛皮贝是第一个被报道生活在化能合成生态系统的尾腔动物,也是首次被发现与深海冷泉有关的无板类动物,更是中国首个报道的尾腔动物。”孙进告诉记者,神龙毛皮贝能生活在低温、黑暗、有毒、高压的环境中,为了解极端环境未来开发深海、研发抗高压腐蚀生物材料、改善生物基因等打开了新空间。而作为一种特殊的底内栖息生物,神龙毛皮贝的生存状态还反映了冷泉生态系统的健康程度。因此,它的发现不仅是一项科研突破,更是一记警钟——随着深海探测技术的进步,人类对海底矿产资源的开发需求日益增长。神龙毛皮贝栖息的冷泉生态系统对环境扰动极为敏感:其生存可能因深海采矿导致的沉积物再悬浮、化学物质释放而遭受毁灭性打击。“深海环境保护问题迫在眉睫,在开发深海资源的同时,我们必须为这些演化奇迹保留足够的生存空间。”孙进说道。

期待更多“中国发现”浮出水

锚定深海科技强国

记者采访时注意到,老家在淄博的孙进“入乡随俗”地将蛤蜊叫作“嘎啦”,在青求学、执教的经历早已写进他人生的重要篇章。2004年,他如愿考入海大海洋生命学院。2008年,孙进前往香港浸会大学攻读生物系博士学位,毕业后担任博士后工作,2018年成为香港科技大学的一名研究助理教授。2020年,得知有机会回到青岛,他毫不犹豫接过了母校海大伸出的橄榄枝。“青岛近年来的高质量发展令人瞩目,特别是海洋领域的相关研究日新月异。”孙进认为,回到青岛自己能够获得更大的发展空间,同时也希望自己能为青岛的深海研究贡献一份力量。

目前,孙进的主要研究领域为海洋化能合成生态系统(如深海热液、冷泉以及浅海富含有机质的沉积环境)中海洋无脊椎动物与微生物的共生关系、物种适应性演化、生物矿化以及种群连通性,这些研究主要集中于深海区域。“深海科学是海洋科学的前沿,但我们人类现在对海底的认知,可能还不如月球的背面。”孙进认为,科技强国要具备强大的海洋探测科研能力,必须挺进深海。

孙进如何看待神龙手皮贝入选“2024年度十大海洋新物种”榜单?他说,神龙毛皮贝游过的不仅仅是深海冷泉,也是人类认知深海的又一道门槛。作为一名科研人员,他和同事、学生们孜孜不倦耕海踏浪的最大目的和动力,就是期待未来有更多“中国发现”浮出水面,能为深海科技国家战略镌刻下一个个崭新的坐标。

青岛晚报/观海新闻/掌上青岛记者张琰

新闻来源:2025年3月22日 【青岛晚报】海大教授深海“寻龙记”

编辑:吴宇婷

责任编辑:左伟