本站讯 为贯彻落实党的二十大精神,进一步学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和关于语言文化的重要指示精神,7月25日至30日,中国海洋大学“文苑先声”推普助振兴实践队赴新疆生产建设兵团第七师一二六团、内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区、河南省商丘市睢阳区等地开展“推普助力乡村振兴”暑期社会实践志愿服务活动。实践队员们深入农田地间、村落学堂、社区一线,将普通话推广贯穿在红色基因传承、国学经典诵读、语言文化公益讲堂和推普实情调查活动全过程,在用语言文字凝聚文化自信,以普通话推广助力乡村振兴的火热实践中激扬青春力量。

在调查研究中坚定推普信心

为精准掌握居民群众对国家通用语言文字的认知学习、使用需求等状况,队员分赴普通话普及率较低的民族地区、农村地区等展开调查实践。在多达24个少数民族聚居的辽宁省本溪市本溪满族自治县,实践队员于小淳采用线上线下相结合形式引导居民参与调查访谈。通过调查访谈发现,随着推广普及国家通用语言文字事业进步发展,民众对“讲好普通话,写好规范字”的重要性认识程度相对较高,青少年使用普通话的比例高,学校是推广普通话的重要场所。但在老年人群体中的普通话普及率仍需提高,且如何处理好“方言使用”与“普通话推广”是重要问题。此次调查研究既为实践队员开展好推普活动提供了重要方向,也更加坚定了做好“推普”工作的强大信心和责任担当。

普通话是畅通交流的连心桥

走进新疆生产建设兵团第七师一二六团戈壁母亲红色教育基地,实践队员李晓熠了解到新疆地区多民族聚居、多民族语言兼用的文化特征。“在生活中比较常见的是混用多种语言交流,随着来新疆旅游的人越来越多,工作时讲普通话,大家会更便捷也容易理解。”戈壁母亲小卖部工作人员说道。

心相通要语先行。在访谈一二六团第九连棉花地里劳作的农民后,实践队员认识到,普通话讲得好,对农业劳作、农产品销售以及农副产品“直播带货”等大有裨益,真真正正地助力了农民增产增收,提振了乡村振兴的“底气”。

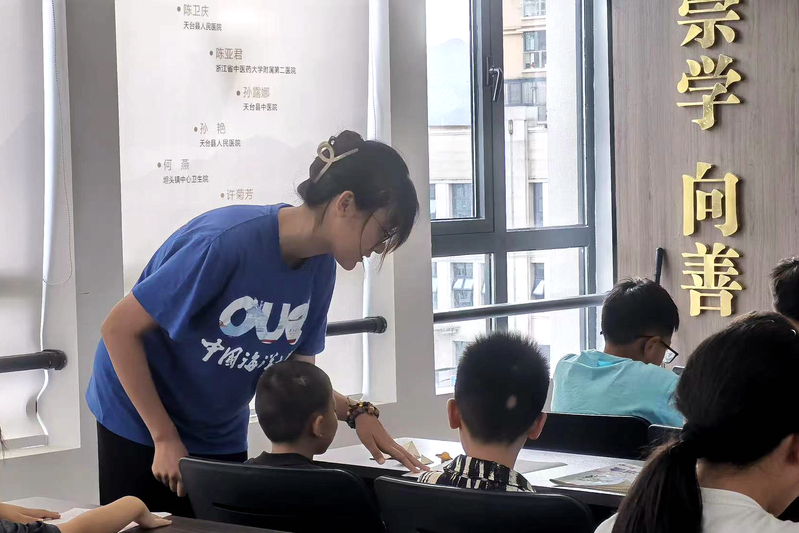

方言,是听得见的“乡愁”;普通话,是“看得见”的共识。在内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区的一间教室里,实践队员程普冉为社区的十几名小朋友带来一堂精彩的“方言文化”公益课,以方言和普通话差异对比为引,引导小朋友们从常听常说常用的“方言”出发,熟悉普通话的规范使用,既让他们“记得住乡音”,潜移默化地传承中华优秀语言文化,更让他们“走出得更远”,润物无声地掌握学好国家通用语言。

诵读优秀国学经典,感悟深厚文化底蕴。在浙江省台州市天台县黄务洋村文化礼堂,实践队员李梓涵将“三堂文化”“济公传说”等极具地方特色的民俗文化融入经典诵读课堂,引发了学生们的强烈兴趣和热烈反响。

在河南省商丘市睢阳区谢沟小学的课堂上,实践队员范欢使用甘肃方言与同学们进行“听菜拍桌”互动游戏,当学生因无法准确理解甘肃方言致使游戏频频失误时,主动向老师提议使用普通话授课,在寓教于乐中加深了学生对学好普通话重要性的认识。学生在课后积极参与到了课间广播朗读者活动,争先进行国学经典朗读,使用普通话的频率明显增高,推普课堂成效显著。

“一个国家文化的魅力、一个民族的凝聚力主要通过语言表达和传递”。自入选教育部语言文字应用管理司、共青团中央青年发展部共同主办的2023年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动团队以来,中国海洋大学“文苑先声”推普助振兴实践队认真参加培训,精心筹备活动,坚定成为心怀“国之大者”的推普志愿服务工作者,为传承弘扬中华优秀语言文化,推进文化自信自强,助力乡村振兴发展贡献青春力量。

通讯员:王奎国 范欢 李晓熠 图:于小淳 程普冉 李梓涵

编辑:王奎国

责任编辑:袁艺