本站讯 10月25日,中国海洋大学海洋生命学院、深海圈层与地球系统前沿科学中心张玉忠教授团队与山东大学等单位合作,在国际微生物学领域知名期刊Nature Microbiology在线发表题为“Acrylate protects a marine bacterium from grazing by a ciliate predator”(丙烯酸保护海洋细菌免受纤毛虫捕食)的研究论文。研究团队的博士研究生滕兆洁、海洋生命学院王鹏副教授和山东大学的陈秀兰教授为并列第一作者,张玉忠教授为论文的通讯作者,中国海洋大学为第一完成单位和通讯作者单位。

捕食者与猎物之间的捕食和防御是微生物领域重要的相互作用关系之一,细菌通过产生生物毒性物质以抵御捕食的化学防御机制广泛存在于海洋系统中。二甲基巯基丙酸内盐(dimethylsulphoniopropionate, DMSP)是海洋生态系统中含量最丰富的有机硫化合物之一,除了参与全球硫循环和气候调节之外,DMSP还发挥许多重要生理和生态功能。前期研究表明,当藻类被捕食时,破裂的藻体通过裂解释放的DMSP产生高浓度的有毒物质丙烯酸,抵御藻食性浮游动物的进一步捕食,然而在细菌中是否存在相似的防御机制目前尚不清楚。

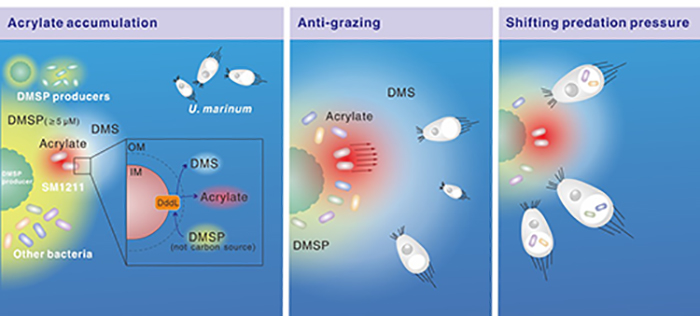

本研究选择含有DMSP裂解酶DddL的海洋菌株Puniceibacterium antarcticum SM1211为主要研究菌株,在揭示该菌胞外丙烯酸积累机制的基础上,以纤毛虫海洋尾丝虫和菌株SM1211分别作为猎物和捕食者,建立捕食体系。通过生态捕食实验研究发现,在DMSP存在的情况下,菌株SM1211可以通过裂解DMSP产生丙烯酸,降低海洋尾丝虫在短时间的捕食效率和长时间的生长速率,同时还能影响海洋尾丝虫对食饵的选择性,使得捕食压力转移到细菌群落中不含有dddL基因的细菌上,从而提高菌株SM1211在捕食过程中的存活率,调整细菌群落组成结构和不同营养级间能量流动。

海洋细菌Puniceibacterium antarcticum SM1211以DMSP为前体物质的化学防御策略

张玉忠教授领衔的研究团队长期从事海洋微生物学与微生物海洋学研究,近年来在海洋微生物驱动的碳、氮、硫元素循环领域取得了系列研究成果。本次在Nature Microbiology上发表的研究成果是该团队在海洋微生学与微生物海洋学研究领域取得的又一重要研究进展。

该论文由中国海洋大学、山东大学、青岛海洋科学与技术试点国家实验室等单位的相关学者合作完成。研究工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金项目、中央高校基本科研基金、山东省重大科技创新工程和泰山学者攀登计划等项目的资助。

通讯员:李春阳

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41564-021-00981-1#citeas

编辑:赵奚赟

责任编辑:李华昌