DNA示意图

本站讯 3月7日,食品科学与工程学院梁兴国教授课题组(主要成员有安然,张亚萍和崔一笑)在国际权威期刊Journal of the American Chemical Society上在线(https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b13855)发表题为“Topologically constrained formation of stable Z-DNA from normal sequence under physiological conditions”(《通过拓扑限制在生理条件下构建稳定存在的含随机序列Z-DNA》)的最新研究成果,提出一种在体外生理条件下构建稳定存在的Z-DNA的方法。

与常规B-DNA(右旋DNA双螺旋)不同,Z-DNA是左螺旋DNA,其分子内两条DNA链以左手螺旋形式缠绕在一起。因磷酸-核糖骨架呈现“zig-zag”走向,它被命名为Z-DNA。有研究表明,Z-DNA与基因表达调控、遗传不稳定性以及多种人类疾病有关。在一般条件下B-DNA较Z-DNA稳定,Z-DNA只能在高盐浓度或某些特殊化学分子(如特定的手性分子或抗体)诱导等特殊条件下才可形成,因此在生理条件下极难获得稳定存在的Z-DNA。这一问题使得目前对Z-DNA功能特性和作用机制的研究受到极大限制,大大制约相关领域发展。

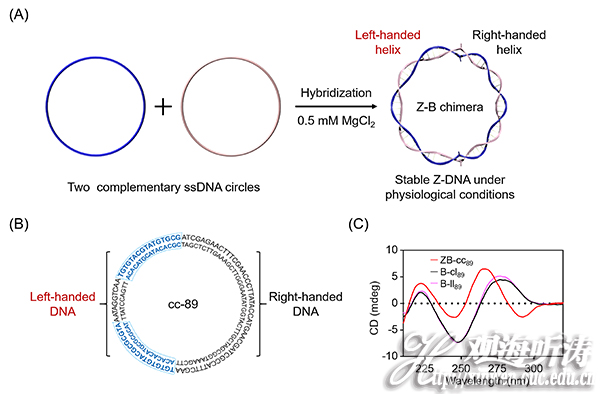

上图为获得生理条件下稳定存在的左螺旋DNA的示意图。分别制备两条互补的DNA单环,混合杂交后即可形成部分为左螺旋,部分为右螺旋的杂合体。下图为所用序列示例及圆二色性光谱验证Z-DNA形成。杂合体cc-89的CD光谱是Z-DNA与B-DNA部分光谱的总和。

早在2005年梁兴国就提出“通过单链环状DNA杂交构建稳定Z-DNA”的设想(如图所示),但一直困难重重。经过10余年潜心研究和探索,课题组人员巧妙通过逆向思维,开发了简单易行的“降低Buffer及逐步添加”法和“末端茎环结构成环法”等技术,成功解决单链DNA环化副产物多,反应浓度低等难题,实现单链环状DNA的高效制备。相关成果(2篇论文)发表在核酸领域的顶级期刊Nucleic Acids Research上(2017, 45(15):e139; 2018, 46(22):e132.)。这些成果攻克了一直制约“通过单链环状DNA杂交构建稳定Z-DNA”这一分子设计的难关,为实现课题组的梦想扫平道路。

如图所示,这一设计原理是,当两个完全互补的单链环状DNA分子进行杂交时,由于拓扑限制(Lk = 0,Lk为Linking number),形成右螺旋的同时必然形成同等圈数的左螺旋。正如两个环形皮筋互相缠绕时,左螺旋和右螺旋一定会同时形成。研究显示,如采用此方法,即使目前认为不可能形成Z-DNA的随机序列也会形成左螺旋DNA。

该研究的意义在于,在生理条件下可简单方便地获得大量稳定存在的Z-DNA,打破前期研究中只能在特殊序列和高盐浓度或碱基修饰等诱导条件下才能获得Z-DNA的限制。采用此方法,可为Z-DNA的相关研究提供关键标准样品或原料。

该研究成果由中国海洋大学食品科学与工程学院完成,张亚萍、崔一笑为该论文的共同第一作者,梁兴国、安然为共同通讯作者。该研究由中国国家自然科学基金(31571937 to X.L.)、中国博士后科学基金(2018M632718 to R.A.)、重点大学基础研究基金(201713050 to R.A.)资助。

梁兴国长期从事核酸化学研究,经过多年积累该团队对环状DNA的研究已趋于成熟,为开拓环状DNA和RNA在核酸扩增与检测、核酸纳米结构的构建、DNA连环拓扑异构体的合成以及环形RNA的功能研究等应用打下坚实基础,未来有望在医药、食品、材料、分子检测等多领域中发挥作用。

国际权威期刊JACS

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员