鹤发银丝映日月,丹心热血沃新花。10月16日,七十多位来自国内外、各行业领域的冯士筰先生的学生们齐聚青岛八大关宾馆,参加海洋动力与环境过程、机制和预测暨冯士筰院士从教55周年学术研讨会,祝贺著名物理海洋学家和环境海洋学家、中国科学院院士冯士筰先生从教55周年。中国海洋大学党委书记鞠传进,校长于志刚,原校长吴德星,副校长闫菊,中国科学院院士、国家海洋实验室主任、副校长吴立新等到会祝贺。

冯士筰1962年毕业于清华大学工程力学数学系,同年分配到山东海洋学院任教。是中国风暴潮研究的开拓者之一,与合作者创建了超浅海风暴潮动力学理论及其动力—数值预报模型,出版了世界上第一部系统论述风暴潮的理论专著《风暴潮导论》,建立了近海拉格朗日时均环及其长期运输理论体系,为近海污染物自净、悬移质运输、海洋环境预测和近海生态系统动力学等方面提供了海洋环境流体动力学基础。他具有前瞻性地创立环境海洋学科,使传统的海洋学科突破物理海洋学、化学海洋学、生物海洋学和地质海洋学各自的领域,进入到跨学科、学科融合的新领域,对我国海洋科学研究领域的拓展作出了巨大贡献。

于志刚在致辞中说,上世纪三十年代和五十年代,海大曾有两次黄金发展期,新中国成立后,学校也持续产生着蜚声学界的大家,赫崇本先生、文圣常先生、管华诗院士、冯士筰院士等就是学校当代学术大家的代表,他们与前辈先贤们一起,创造和传承着中国海大的文脉,指引和激励着一代代海大学人耕耘奉献、一批批海大学子成长成才,为国家发展特别是国家海洋事业发展作出了不可磨灭的贡献。冯士筰院士55年的教学研究活动,集中体现了海大90余年厚重历史文化的精髓,体现了“海纳百川,取则行远”的校训精神和“崇尚学术,谋海济国”的价值追求。于志刚希望海大学人努力学习冯先生品德高尚、淡泊名利的精神,严谨治学、甘为人梯的精神,敢为人先、勇于创新的精神,挑战自我、自强不息的精神,为学校的世界一流大学建设努力奋斗。

吴立新院士简述与冯士筰院士同是清华校友的渊源,对冯先生曾经给予的帮助和鼓励表示感激,高度肯定了冯院士开辟的风暴潮理论研究和拉格朗日余流研究对浅海动力学研究室发展所奠定的基础性作用。

海洋与大气学院院长管长龙说,以冯院士为代表的一代学人将学术至上、追求真理的文化品格承继并传递,汇聚成当代海大的文脉,是我们学习的典范。冯院士的博士生、环境科学与工程学院院长江文胜说,冯先生包容的心态,甘为人梯、八十岁高龄仍在钻研科学的精神,也激励着他们不断努力。

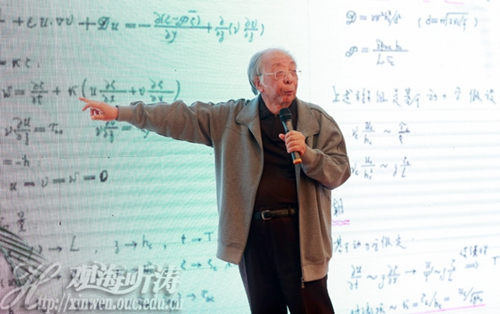

开幕式后,80岁的冯士筰院士作了一场50分钟的学术报告《什么是风暴潮和浅海环流?——方程美学之魅力》,弟子们深情地说“仿佛又回到了当年的课堂”。吴德星、鹿有余、陈戈、管玉平、汝少国等冯门弟子也分别作报告,向老师汇报自己的学术研究成绩。

在庆祝活动座谈中,与冯院士相识61年,同乡、同龄、同是清华同学、同年来到海大工作、一同做风暴潮研究的海洋环境科学与工程学院的孙文心先生,对冯先生在清华时期废寝忘食地读书的情景还历历在目,孙文心先生说冯先生从青年时就“将书当作情人”,既使在文革时期也没有放下书本,他取得的成就是必然,也是对科学坚守的品格使然。

为学莫重于尊师。在55年教育生涯中,冯士筰院士带过的研究生许多已是行业和领域翘楚,在这个特别的日子,他们纷纷表达了对老师的祝贺和感激之情。作为院士的大弟子、原校长吴德星说,冯先生严谨的治学态度使他们受益终生,对学生父母的慈爱关切之情使他们终生铭记,先生低调谦和的为人处世态度永远是他们学习的榜样。冯院士和贺明霞教授联合培养的我国海洋遥感领域第一位博士生、信息科学与工程学院原院长陈戈说,冯院士是我国海洋科学和海洋技术交叉学科的奠基人,国内最早成立的学校海洋技术系,其成立和发展也得到了冯院士的大力支持和帮助。从清华大学毕业后于1986年投入冯院士门下攻读研究生,现为加拿大Bedford海洋研究所物理海洋知名专家的鹿有余研究员说,很感激老师带领他跨入海洋科学的大门,三十年间,与老师的情谊早已从师生之间延伸到家庭之间,浅海室师生与同学之间的友谊堪比大海,即使在天涯海角也感到温暖充实。

吴德星代表冯院士的学生将《冯士筰文集》和《学海兰舟》图书敬献给老师;冯院士回赠了亲自设计书写的一对木质书签,书签正面是郑板桥“删繁就简三秋树,标新立异二月花”和自撰的“海纳百川连天碧,春含二月育桃红”诗句,背面刻有反映其学术思想的拉格朗日余流概念图。

作者:王淑芳 刘邦华

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员