“大洋一号”船长陆会胜

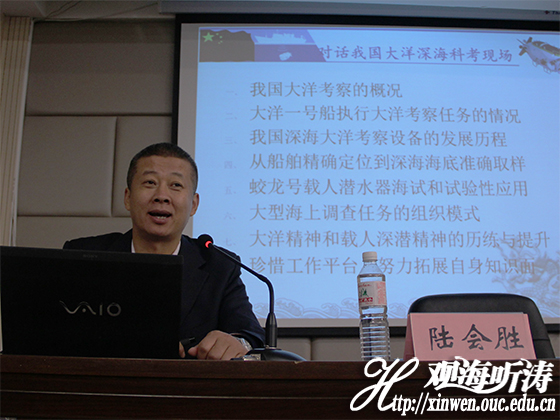

本站讯 12月4日下午,由党委研究生工作部主办的第七届“行远先锋”研究生党员骨干训练营第二次集中培训在大学生活动中心顺利开展。本次集训,由国家海洋局北海海洋工程勘察研究院党委书记、副院长、高级船长陆会胜作题为“对话大洋深海科考现场”的报告。

党委研究生工作部副部长、研究生院副院长付小玲为本次报告开题,对本次主讲人陆会胜船长进行详细介绍。陆会胜船长从2002年起任北海分局“大洋一号”科考船船长,在海洋科考领域做出杰出贡献,带领科考团队创造多项航海大洋科考之最,为完成中国科考界进军三大洋的夙愿做出突出贡献,他将多年大洋科考经验整理总结,付诸文字,形成一部30余万字的《船长日记》集结出版。

“在这样一个冬天的下午,我们来讲述夏天的故事。”这句开场白让与会者展颜,报告在亲切的气氛中开场。陆会胜船长以轻松随和的语气娓娓而谈,讲解深入浅出,将大洋深海科考的工作图景生动地展现在听众面前。首先陆船长从我国在全球的三块专属矿区谈起,介绍我国大洋科考获得的丰硕成果。进一步,陆会胜船长以执行过包括2005年首次环球考察等多次主要考察任务的“大洋一号”船为背景,介绍了我国大洋考察的发展概况。

一份以先进的可视化设备拍摄到的热液喷口附近虾群的照片,展现了科考技术的跨越式发展。“过去我们操纵着五千多吨重的船一点点移动,现在有了可视化设备,一切变得简单。”从90年代“闭着眼睛干活”,利用原始拖网采集样本;到21世纪利用载人潜水器进行点对点采样,“指哪打哪”。陆船长用朴素而生动的语言,讲述我国深海大洋考察设备的发展历程。“对海上精确定位影响最大的因素是什么?是经纬度。”从靠天定位,到七八十年代的无线电定位,再到九十年代的GPS卫星定位技术;从船舶的精确定位,到深海海底的准确取样,不再靠纸笔计算,卫星技术在航海科考领域的应用使得人力资源得到节省,“信息时代不会产生航海家,这是我们的骄傲和自豪。”

随后陆船长介绍了“蛟龙号”载人潜水器的海试和试验性应用,使听众了解了蛟龙号一步步达到世界先进水平的历程,并细致介绍“蛟龙号”装载的先进技术。他指出,从2009年“扎了个猛子”成功下潜1109米到在2012年在7062米深度下并完成各种作业动作,我国海洋技术人员的努力值得肯定。同时,他也介绍了“蛟龙号”在各个海试阶段遇到的一系列困难,50米下潜遇阻,300米通信建立受阻,1000米主电池爆裂,3000米接地故障,5000米恶劣海况,7000米设备压力……蛟龙入海步步险阻,海上科考工作人员搏风斗浪,不断发现问题,排除故障的努力不可忽视,陆船长提及3000米海试时潜水器出现严重故障,蛙人小组以多年船上工作经验、娴熟技能和强健体魄排除故障,完成抢修工作的事迹,并播放当时随行记者拍摄的视频,蛙人小组乘坐橡皮艇在狂风骇浪中作业的场面,令每一位与会者感受到拼搏奉献的载人深潜精神。

“海上最重要的是什么?是安全;海上最缺的是什么?是时间;海上最多的是什么?还是时间。”在介绍大型海上调查任务组织模式时,陆船长强调,船长工作需要建立完善的规章制度,最重要的是讲清楚、固化各组操作规程。“无以规矩,不成方圆。”,这样是为了保证工作效率,保障技术人员安全。陆船长表示,设备坏了可以修,但是技术人员出了问题,损失的则不只是“慢慢来”的时间。同时,陆船长展示了任务航行中进行的各类人文活动,如举办“海试大学”、“海试快报”“海试新闻网”等,体现出船长工作中的人文关怀。

最后,陆船长详细阐释严谨求实,团结协作,拼搏奉献,勇攀高峰的载人深潜精神。并向与会研究生党员骨干提出倡议和要求,希望他们能够珍惜工作平台,踏实做好本职工作,把自己的事情做明白,对相关工作提建议,做到复合型知识逐年增长,并结合自己的经历,鼓励青年工作者努力创造不凡。

党委研究生工作部副部长、研究生院副院长付小玲在总结发言中说到,希望新一代科学工作者能够树立团队精神,学习“大洋精神”和“载人深潜精神”,在各自的工作领域将这种精神发扬光大。

文/图:庄园

付小玲副院长主持本次报告

认真记录

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员