历史厚重,传承发展

水产学院创建于1946年,其前身为国立山东大学农学院水产系,是国内最早的水产学科本科教育学科点,设置时分为渔捞、加工、养殖3个专业组。

1947年3月水产系改属理学院。

1954年,原来的3个专业组分别改为渔捞专业、加工专业和水产养殖专业。

1958年山大迁去济南,水产系留在青岛。

1959年3月归属新成立的山东海洋学院。当年3个专业同时招生,学制5年,同年招收研究生8人,1964年又招收越南留学生8人。

1971年水产系迁至烟台,并入山东省水产学校。

1978年,水产系回迁,当年即恢复招生,并增设渔业资源专业。

1980年,组建成立海洋药物研究室,是我国高校较早从事海洋药物研究与开发的教学科研单位之一。

1982年开始招收研究生,并代培出国研究生。

1984年,经国务院学位委员会批准,捕捞学、水产养殖和水产品加工与贮藏3个专业具有硕士学位授予权。

1984年,设立了水产增养殖研究所、应用微藻研究室和水产食品与海洋药物研究室。

1985年,设立了渔业资源与渔政管理本科专业。

1986年,经国务院学位委员会批准,水产养殖和水产品加工与贮藏专业开始招收博士研究生,我校也成为当时我国唯一的拥有水产养殖博士学位授予权的高校。

1986年9月水产系改为水产学部,下设水产养殖、海洋渔业、食品科学与工程3个系、5个本科专业、12个教研室、1个研究所、2个研究室和1个养殖场。

1988年3月,水产学部更名为水产学院。

1989年,水产养殖学科被评为国家重点学科。

1991年,开始招收海洋药物研究方向研究生;1994年,经教育部批准创办了我国第一个以海洋药物研究为特色的药学本科专业。

1993年,经国务院学位委员会批准,渔业资源专业获硕士学位授予权。

1994年,成立国家教委水产养殖开放实验室。

1996年,成立国家海洋药物工程技术研究中心。

1998年,经国务院学位委员会批准设置生药学硕士点,同年,接收海洋药物研究方向博士后;同年,水生生物学获硕士学位授予权,渔业资源获博士学位授予权。

1999年,海洋捕捞、渔业资源与渔政管理两个专业合并为“海洋渔业科学与技术”专业。同年,水产养殖学科被人事部专家司批准为水产学一级学科博士后流动站。

2000年,经批准增设了药物化学、食品科学硕士点和水生生物学、捕捞学博士点。

2000年,“水产养殖开放实验室”更名为“海水养殖教育部重点实验室”。

2000年12月,水产养殖、捕捞学、渔业资源、渔业经济与管理、增殖养殖工程被国务院学位办批准为博士学位授权一级学科;2006年1月批准为硕士学位授权一级学科。

2001年,水产养殖学科以100分的成绩再次获评国家重点学科。

2002年,水产品加工与贮藏工程获评国家重点学科,并于2007年再次获评国家重点学科。

2002年10月,水产学院和生命科学学院合并调整为生命科学与技术学部(学部下面仍旧保留水产和生命学院)。

2003年获准设置动物学、农产品加工及贮藏工程和粮食、油脂及植物蛋白工程硕士点、博士点;食品科学、药物化学博士点;同年,自主设置了渔业经济管理和增殖养殖工程博士点。

2003年9月,动物学、水生生物学、食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程被国务院学位办批准为博士学位授权一级学科;2006年1月批准为硕士学位授权一级学科。

2003年,设立生物工程本科专业,并于同年开始招生。

2004年,设立海洋生物资源与环境本科专业,并开始招生。同年,食品科学与工程 获批为博士后流动站。

2005年,自主设置渔业经济管理和增殖养殖工程硕士点。

2005年成立水产科学实验教学中心,2008年获得省级实验教学示范中心称号,2009年获得国家实验教学中心建设点。

2005年4月,原属水产学院的食品科学与工程系和药学系(包括海洋药物研究所)分别成立食品科学与工程学院和医药学院。

2006年,获批立项建设教育部海水养殖工程技术中心。

2006年、2007年水产养殖专业分别被评为山东省品牌专业和国家特色专业。

2007年4月,学部建制撤销,水产学院恢复了独立的建制,进入了新的发展时期。

2007年水产学科(涵盖水产养殖、渔业资源、捕捞学3个二级学科)被评为一级学科国家重点学科。

2011年,农业部水产动物营养与饲料学重点实验室获批建设。

在2001年、2004年、2007年全国三次学科评估中,水产养殖学科均被评为第一名。

敬业博学,成就斐然

在水产学科群的建立、建设、发展和壮大的过程中,一代代水产人以坚定的信念全心工作、鞠躬尽瘁,献身于祖国的水产事业。他们用自己的坚韧、执着和努力奋斗,推动着我国海水养殖业的“四次浪潮”,为促进国家海洋经济繁荣发展作出了卓越贡献。

历届行政负责人一览表

| 姓名 | 任职 | 任职时间 |

| 曾呈奎 | 山东大学水产系主任 | 1947.1-1947.9 |

| 朱树屏 | 山东大学水产系主任 | 1947.9-1948.8 |

| 沈汉祥 | 山东大学水产系主任 | 1948.9-1957 |

| 薛廷耀 | 山东大学水产系主任 | 1958.-1959 |

| 尹左芬 | 山东海洋学院水产系主任 | 1959.-1966 |

| 尹左芬 | 山东海洋学院水产系主任 | 1978.3-1982.10 |

| 李爱杰 | 山东海洋学院水产系主任 | 1982.11-1984.5 |

| 高清廉 | 山东海洋学院水产系主任 | 1985.8-1986.9 |

| 高清廉 | 山东海洋学院水产学部主任 | 1986.9-1988.3 |

| 高清廉 | 青岛海洋大学水产学院院长 | 1988.3-1997.3 |

| 麦康森 | 青岛海洋大学水产学院院长 | 1997.3-1997.8 |

| 董双林 | 青岛海洋大学,中国海洋大学水产学院院 | 1997.8-2003.4 |

| 战文斌 | 中国海洋大学水产学院院长 | 2003.4-2008.7 |

| 麦康森 | 中国海洋大学水产学院院长 | 2008.7至今 |

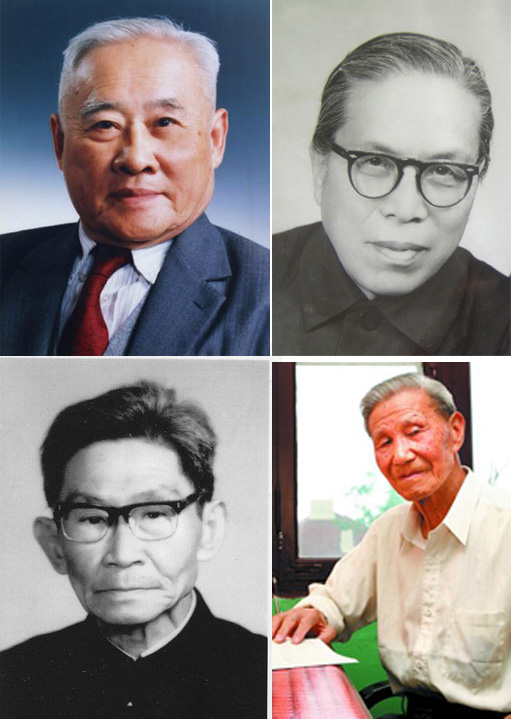

在学科建制初期(1947-1959),以曾呈奎、朱树屏、沈汉祥、薛廷耀、刘纶等为代表的老一辈科学家为学科建立、建设、发展打下了坚实基础。

曾呈奎(图左上),原水产系主任,著名海洋生物学家,中国科学院院士(1980),我国海藻学研究的奠基人,我国海藻化学研究的开拓者。多次荣获全国科学大会奖、国家自然科学奖、国家科技进步奖、中国科学院重大科技成果奖和省(部委)奖。曾获得首届新时期全国侨界十大新闻人物—侨界十佳奖(1989)、山东省委、山东省政府授予杰出贡献科学家(1991)、第18届太平洋科学大会畑井新喜志奖(1995)、香港求是科技基金会杰出科技成就奖(1996)、香港何梁何利科技基金会科技进步奖(1997)、美国藻类学会杰出贡献奖(2001)、首届山东省科学技术最高奖(2002)。

六七十年代(1959-1984),水产学科经历了艰难的发展历程,许继曾、彭其祥、尹左芬、刘永彬、陈修白、何垙、李爱杰、孟庆显、李德尚、陈世阳、张定民、马绍先、李中华等一批科学家们克服重重困难,济言立世,提掖后学,在科研、生产、社会服务、人才培养等各方面均取得令人瞩目的成就。

尹左芬(图右上),水产教育学家,原水产系教授、系主任。兼任国家科委水产专业组成员等多种社会职务。以动物学研究、海洋无脊椎动物形态及分类的研究而知名。所编著《无脊椎动物学》一书,一直是全国高等水产院校的基础教材。她对纽虫研究造诣很深。所发表的“纵沟纽虫科.枝吻纽虫属的一新种——湛江枝吻纽虫的研究”、“异纽目.纵沟纽虫科一种属新种——中华枝吻纽虫”等论文,奠定了我国纽形动物研究的空白,为世界海洋学界所瞩目。曾主编《中国动物志-纽形动物门分册》。她把毕生心血贡献给了我国的水产事业,为我国水产事业培养了众多的人才,是我国水产教育事业的先驱之一。

陈修白(图左下),原水产系教授、博士生导师。我国第一位水产加工专业的博士生导师、我国水产加工与贮藏学科奠基人之一。培养指导来华留学博士生多人。他毕生从事水产品加工技术工作,建立了我国第一个鱼肝油生产基地-青岛鱼肝油厂。后又为前苏联、波兰、朝鲜等国家设计和建造了鱼肝油厂,他还参与组织出版了《中国农业大百科全书》等各类学术专著和标准多部。科研项目获省级科技进步奖1项。

李爱杰(图右下),曾任山东海洋学院水产系主任,青岛海洋大学水产养殖研究所水产动物营养与饲料研究室主任。曾兼任中国水产学会动物营养与饲料研究会主任委员(第一届),山东省及青岛市饲料专业分会常务理事等。主持研制了一系列配合饲料及饲料添加剂,获农牧渔业部全国对虾养殖科技攻关生产服务二等奖(1985)、农业部科技进步二等奖(1988)、山东省科技进步二等奖两次(1988、1992)、国家教委科技进步(乙类)一等奖(1992)以及(丙类)一等奖(1997)、第三届“爱迪生”世界发明博览会国际最高金奖、国家科技进步二等奖(2006)。

李德尚(图左上),原水产系教授、博士生导师、水产养殖国家重点学科点学科带头人、海水养殖教育部重点实验室学术委员会名誉主任委员,曾任国务院学位委员会第二、三届学科评议组成员、国家教委科技委第一、二届学科组成员、国家自然科学基金会第四、五届学科评审组成员、中国水产学会第四、五届江湖水库渔业委员会副主任委员、校水产养殖研究所所长及原国家教委水产养殖开放研究实验室学术委员会主任委员。他是我国水产养殖学科的第一位博士生导师。先后主持了10多项来自国家攻关、国家自然科学基金、国家攀登计划、国家教委博士点基金、水利部、山东省自然科学基金等的研究项目。自1982年以来共获省、部级科研奖励9次,优秀论文奖10次;获国家发明专利1项,新型专利3项;自1991年起享受国务院津贴。

八九十年代(1985-1997),水产学科英才辈出,呈现出强劲的发展势头。高清廉、管华诗、王如才、王克行、陈大刚、缪国荣、俞开康、侯恩淮、葛国昌、周春生、姚善成、武云飞、楼伟风等一大批专家教授,为水产科教事业和产业发展作出了巨大的贡献,在学科发展史上留下光辉绚烂的一页。在此期间,在海外学成归国的王成海、叶立勋博士为海洋资源调查献出了年轻的生命,并被追认为烈士。他们不畏艰险、严谨求实、为科学事业勇于献身的精神也在不断地激励后学,催人奋进。

高清廉(图右上),曾任水产系主任、水产学院院长,为水产学院的学科建设、发展、壮大作出突出贡献。长期从事渔业船舶及渔业机械的教学和科研工作,曾在莫斯科渔业工程学院、阿斯特拉罕渔业工程学院学习,并多次到日本东京水产大学等大学访学并开展科研合作。兼任农业部科学技术委员会第4届、第5届委员,中国水产学会理事,中国水产学会渔船和渔业机械仪器专业委员会委员,中国水产学会水产学科名词审定委员会委员,山东水产学会副理事长;1989年被评为山东省优秀教师。1984年获农业部科技进步二等奖。

管华诗(图右下),中国工程院院士(1995),全国海洋药物研究学术带头人,长期从事海洋生物资源的综合利用开发及海洋药物与食品工程的教学和科研工作。首创具有国际先进水平的治疗缺血性心脑血管疾病的海洋新药藻酸双酯钠(PSS),产生了巨大的社会和经济效益,开辟了开发利用海洋生物资源新的领域,我国海洋制药业做出了基础性贡献。曾获全国科技大会奖(1978)、农业部科技进步二等奖2项(1984)、省科技进步一等奖(1986)、省科技兴鲁劳动奖章(1987)、第十五届国际博览会新发明金牌(1987)、省劳动模范称号(1988)、省专业技术拔尖人才(1988)、全国“五一”劳动奖章和政府特殊津贴(1991)、美国世界成就奖(1992)、全国先进工作者称号(1995)、国家科技进步三等奖(1997)、省科技进步二等奖(1997)、国家教委科技进步二等奖(1997)、国家技术发明奖一等奖(2009)、何梁何利基金科学与技术进步奖(2010)。

王如才(图左下),我国现代贝类养殖的奠基人,从事贝类养殖科研教学工作45年,承担了省部级以上课题17项,获专利3项,省部级以上奖励17项;出版专著20部,发表论文120篇。主要成就和贡献有栉孔扇贝自然海区半人工采苗技术、人工育苗技术和牡蛎三倍体育苗与养殖技术三方面。

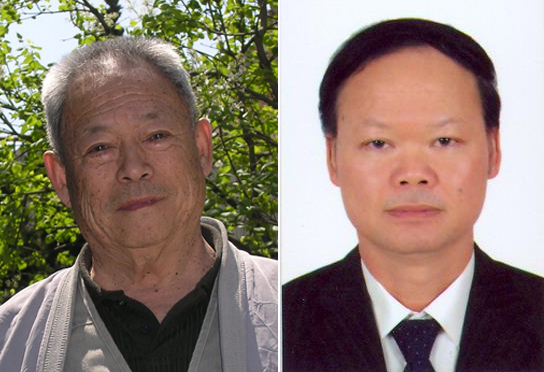

王克行(图左),对虾养殖专家。长期从事虾类生物学与养殖技术的研究与教学工作,研究成功对虾工厂化全人工育苗技术及大面积对虾养殖技术,编著了《对虾养殖》、《实用对虾养殖技术》,专著《虾类健康养殖原理与技术》及全国高校统编教材《虾蟹类增养殖学》为我国水产事业的发展作出了贡献。曾获得国家科技进步一等奖、科技进步三等奖等多项奖项。

新世纪之交(1997-),水产学院以“三个代表”重要思想为指导,努力践行科学发展观。紧紧把握国家大力发展科教事业的战略机遇,解放思想,开拓创新,巩固优势,强化特色,水产、食品、医药三个学科领域均得到了长足的发展。麦康森、宋微波、董双林、战文斌等一批新一代学科带头人在科学研究、人才培养、引领产业发展方面开展了富有成效的工作,取得了一系列显著业绩。

麦康森(图右),水产动物营养与饲料专家,中国工程院院士。现任中国海洋大学水产学院院长。曾任中国海洋大学副校长、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国际鲍学会理事和国际鱼类营养学术委员会委员、中国侨联特聘专家。一直从事水产动物营养与饲料的教学和研发工作。在探索我国水产动物营养研究与饲料工业发展模式,研究并构建重要养殖代表种的基础营养参数公共平台,开创贝类营养研究新领域,技术集成与创新成功开发鱼粉替代技术、微颗粒开口饲料配制技术、环境和食品安全营养调控技术,及成果产业化推广和人才培养等方面做出了重要贡献。主持完成的科研成果获得包括国家科技进步二等奖、省部级科技进步奖、自然科学一等奖各一项,及其他奖项一批,获授权国家发明专利26项。发表学术论文200余篇,著作7部。参与组织了国家高技术海洋领域、国家攻关与支撑计划水产领域“十五”、“十一五”及“十二五”研究发展计划的制定和实施。

薪火相传,英才辈出

在多年的发展进程中,水产学科先后为我国的海洋、水产事业培养了成千上万优秀的科技、产业和管理人才,他们在不同的行业岗位上兢兢业业,默默奉献,为国家的海洋、水产科技教育事业和产业发展辛勤耕耘,贡献力量。

王曙光(图左),国家海洋局原局长、现任中国海洋发展研究中心主任

赵法箴(图中),中国水产科学院黄海水产研究所研究员,中国工程院院士

张福绥(图右),中国科学院海洋研究所研究员,中国工程院院士

夯实基础,厚积薄发

院训——牧海唯真,敏学笃行

发展定位——

办学特色:突出水产,强化综合,以养促增,增养共进

办学理念:谋海兴渔,精心培养水产学科人才,济国强院,努力构建创新教研团队

办学定位:牧海兴国,强化综合,推陈出新,注重特色的研究型学院

* 海水养殖教育部重点实验室

1994年建立,是水产养殖国家重点学科的核心组成部分。

实验室目前拥有逾5000平米的使用面积、10个功能实验室以及完备的研究设备;主要包括营养生理学、遗传育种学、养殖生态学、养殖病害学四个研究方向,目前涵盖水产养殖、水生生物学、动物学和渔业资源学四个博士点和硕士点,为水产学科博士后流动站以及 “长江学者特聘教授” 设岗单位。近5年来本室先后承担了50多项国家“973”、“863”课题以及国家科技攻关等重要研究项目,并已实现产业化,创造直接产值100亿元以上。以本室人员为成果主持人先后取得了多项高层次的成果:包括国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖2项,国家科技发明二等奖1项,教育部、山东省等省部级一等奖12项、二等奖9项,国家发明专利53项,SCI、EI收录论文300余篇。

* 教育部海水养殖工程技术中心

中心位于青岛市即墨岙山卫中国海洋大学生命科学与技术教学科研基地内,于2006年获教育部批准建设,包括功能实验平台、中试基地、产业化示范园区和支撑服务配套体系。中心占地50亩,目前已完成2500多万元人民币的投资建设。主要开展新品种和健康苗种培育、健康养殖技术研究、养殖动物饲料研发和关键技术引进、集成、中试等研究工作。主要研究开发方向为:1.海水养殖良种培育和新品种开发方向;2.海水养殖健康养殖工程技术体系方向;3.海水养殖饲料工程技术体系方向;4.海水养殖鱼病诊断防治工程技术体系方向。

经过强化建设,教育部海水养殖工程技术中心将建成承担海水养殖领域科技成果产业化的工程化验证、技术经济分析和工程评估的核心机构,成为引领我国海水养殖学科发展、产业创新、人才培养、学术交流、资源共享的工程技术基地。

* 中国海洋大学生命科学与技术教学科研基地

位于青岛即墨岙山卫镇,总用地面积3.11公顷,总建筑面积2.5万平方米。基地科研生产区包含养殖与生态学、动物营养免疫、海洋生物技术、遗传育种四个研究方向的功能实验室和一个开放性公共实验室,配备了二十六套封闭循环实验系统。

主要开展了本科生水产养殖专业、海洋生物资源与环境专业和海洋渔业科学与技术专业的实践教学;开展了生态、育种、营养等学科的科研工作。基于基地开展的主要研究课题有优秀青年科学家基金项目、国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、国家863计划项目等。

基地还有力促进了我校与青岛市在科研、海洋经济建设与振兴地方经济等方面的交流与互动,为以我校为主建设的国家海洋科学中心打下良好基础,业已成为青岛市、即墨市海洋水产对外展示窗口和示范靓点。

* 教育部水产科学实验教学示范中心

中国海洋大学水产科学实验教学示范中心,依托我校水产学国家一级重点学科建设和运行。近年来,水产科学实验教学示范中心发扬传统,开拓创新,建立了与水产科技发展和社会人才需求相适应的实验教学体系,取得了较为显著的教学效果和改革成果;本中心实行校院两级管理体制和开放的运行机制,拥有一支教学科研创新能力强的实验队伍,拥有良好的实验室环境和仪器设备条件;建立了新型的实验教学体系,具有鲜明的现代海洋水产特色,具有强劲的学科支撑,该中心已经在实验教学和实验室建设与改革诸方面在全国水产学科发挥了较为显著的示范辐射作用。

与时俱进,蓄势期远

学院现有教职工89人,专任教师62人,工程和实验技术人员13人,鳌山卫教学科研基地人员3人,行政人员11人。其中有中国工程院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者3人、享受国务院政府特殊津贴4人、长江学者特聘教授2人、全国青年科学家奖1人、跨世纪优秀人才8人、“筑峰人才工程”第二层次1人,形成了年轻知名教授担纲的科研教学梯队。

学院教学科研团队:

左上为水产动物学教学科研团队负责人宋微波;右上为水产动物营养与饲料教学科研团队负责人麦康森;左下为养殖生态学教学科负责人董双林;右下为水产动物免疫与病害学教学负责人战文斌

左上为水产动物遗传育种团队负责人李琪;右上为资源生态学团队负责人张秀梅;左下为渔业技术团队负责人万荣;右下为动物生理学团队负责人潘鲁青

近5年来,我院共承担各级科研课题110余项,总经费7390余万元。 其中国家级课题80余项,省部级、市级和横向课题30余项;共发表论文600余篇,其中SCI和EI收录400余篇,全国水产院校居首位。

近年来,学院教师获得国家和省部级科技奖励近20项,国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖2项,国家技术发明二等奖1项。

近五年我院教师共受理国家专利110余项,其中发明专利90余项,实用新型专利

齐心协力,再创辉煌

一、教学与教研

精品课程建设:近3年获得国家级精品课程建设项目2项,山东省精品课程建设项目5项,校级精品课程6门。

教材建设:近3年主编并出版校级规划教材2部;主编和副主编国家规划教材3部,出版实验教材6部,教材参考书5部。

获得国家“质量工程”项目6项,具体包括:

水产养殖学国家特色专业建设点项目(2007-2010年);

水产养殖学创业型人才培养模式创新实验区项目(2008-2010年);

水产科学实验教学示范中心建设点(2009-2010年);

海洋无脊椎动物学国家教学团队项目(2009-2010年);

《贝类养殖学》(2007年)和《水产动物营养与饲料》(2010年)国家级精品课程建设点。

教学成果:全国实验教学会议优秀论文奖励奖2项,省级教学成果二等奖、三等奖,优秀教学论文奖一项,校级优秀教学成果奖一等奖、二等奖等10余项。

教学团队:海洋无脊椎动物养殖学国家教学团队。

教学名师:王昭萍,教授,博士生导师,国家级精品课程《贝类增养殖学》课程创建负责人。2011年获得山东省教学名师。

二、合作与交流:

对外学术交流:与美国、英国、日本、韩国、荷兰、比利时、挪威、以色列、德国、澳大利亚、泰国、加拿大等国与地区的大学及研究单位进行了定期和不定期的学术交流,承担了多项国际科技合作项目。

主办国际学术会议:成功举办了2006年“第六届世界华人鱼虾营养学术研讨会”,2008年“水产健康养殖国际研讨会”,2010年“第十四届国际鱼类营养与饲料学术研讨会”,2011年“水产动物遗传育种国际研讨会”,在国际同行中产生了较大的影响。

基地合作研究:学院与青岛水族馆、山东省济宁市渔业局、好当家集团等20几个政府机构、上市公司、知名企业签署了合作协议,建立教学科研基地,共同开展科技开发、产业实践和学生的实习实训。已和禾丰牧业集团、广东海大、四川通威、东方海洋、正大、六合等30多家国内水产企业建立长期就业合作关系。

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员