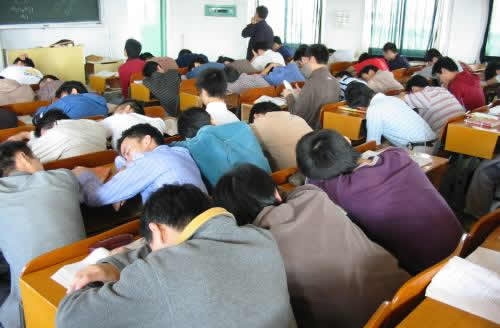

某大学课堂上

面对提问,学生低头不语,许多时候大学课堂都是教师一个人的“舞台”——大学生缘何患上“课堂沉默症”。

对于大多数教师来说,课堂教学应当是教师和学生的双向交流。几乎没有哪位教师愿意面对沉默的课堂,特别是在提问和讨论交流时,学生的“沉默”更让授课教师担心。

老教授提问遭遇尴尬

不久前,武汉武钢总医院来了一批医学院的见习生。该院原外科主任王自栅教授为了给这些见习生上课,花了几个晚上广泛收集资料,精心准备了讲义。授课内容讲完后,他请学生自由提问,“相互交流一下”。可他没想到,台下竟然鸦雀无声。最后,他只好抱着一叠资料无奈地离开教室。

据了解,与王教授的“遭遇”相似,在许多医院,经常会有这样的场面:当医生指着病床上的病人,向见习生询问“谁能说出这种疾病的临床表现和治疗方法”时,往往无人应答。耐心的医生如果再问:“大家懂了吗?不懂的可以提问。”结果往往还是沉默。

在武汉某大学医学院有着30多年外科教学经验的陈友村教授说:“我经常遇到这样的尴尬,一堂课自始至终除了我一个人在讲外,几乎没有学生主动提问。即便平时的教学提问,学生也基本都是你望着我、我看着你。”

一次上课时,武汉大学文学院教师冯学锋和往年一样,向该校汉语言文学专业的04级学生宣布:“谁能在本学期提出3个或3个以上有价值的问题,谁就可免期中和期末考试,并且成绩优等!”学生既可通过手机短信、MSN、QQ、电子邮箱提问,也可通过教学博客畅所欲言。

虽然从1996年至今,冯学锋一直都在推行这种做法。但10年来除了两名学生获免期中考试外,还没有一名学生能全部免考。“学生不知道如何和老师交流,这是大学学习的一种悲哀。”冯学锋说。

课堂沉默问题出在哪里?

张晓清是武汉科技大学化工与资源环境学院大二学生,成绩一直名列前茅,每学期都获得校奖学金。可让她困惑的是:上大学快两年了,课堂上很少有师生互动交流的场面出现。她虽然有时感到疑惑,但也不敢把自己的想法告诉老师。因为同学之间一直存在着一种“校园亚文化”:如果哪位同学平时特别喜欢回答老师的问题,就很有可能被其他同学认为是“出风头”。而“出风头”的最终结果可能就是“鹤立鸡群”。

武汉科技大学理学院一位老教授感慨地说:“现在大学生的课外活动太多了,既要忙社团,忙兼职,还要忙着玩游戏,忙着经商……对于学习,他们中的很多人都只是应付,不仅丢了中小学时代养成的课前预习习惯,甚至连老师布置的作业,都是相互抄袭应付了事。对于平时上课,相当一部分学生也是‘身在曹营心在汉’:有的在高等数学课堂上,看的是英语单词,有的则是写活动策划书,有的看文学作品,还有的忙着看考研教材。在这样的学习状态下,老师即便想要开展互动教学,也难有激情。”

如今,各种原因导致的课堂“沉默症”,渐渐有了“传染性”。记者通过对武汉部分高校学生进行的随机调查显示:除了老师点名外,约九成学生没有在课堂上主动回答过老师的提问。而在课堂上主动向老师提问的学生,更是寥寥无几。

对于课堂沉闷,武汉某理工类大学学生于飞说,很多是老师的原因。他说,刚上大学时,他对《马克思主义哲学》、《法律基础》等课程很感兴趣。但是,在这些课上,老师不仅每节课都是照本宣科,而且讲授的内容也都只是空洞、枯燥的理论,“距离现实生活太远,既不能指导生活,也无法应对将来的就业”。所以,后来每次上这些课,于飞要么是坐到教室最后一排睡觉,要么就看自己觉得有用的书。

据于飞介绍,他班上的许多同学平时上课基本是按照自己的现实需要,“各人做着各人的事情”,有的为了给找工作积累“资本”,忙着各种考证;有的把平时兼职未做完的工作带进课堂做。

武汉科技大学医学院预防医学系教授朱长才认为,导致目前大学课堂沉默的主要原因,是许多高校教学模式存在问题,但传统教育模式和应试教育体制仍然具有很强的惯性,课堂上仍然还是沿袭了过去那种“教师讲、学生听”的满堂灌教学模式。在这种模式下,学生“上课忙着记笔记,下课忙着对笔记、补笔记,考前背笔记,考试考笔记,考后全忘记”。这种教学模式不利于培养学生的创新能力,对于老师讲授的内容,学生只会“唯命是从”,不敢也不会提问。可以说,这种传统方式是当前高校推进创新教育的一大障碍。如果不尽快改变这种现状,提高课堂的吸引力,高校人才创新能力培养只能是局部和微观上的改动,很难迅速改变我国高校的人才培养格局。

激发学生的参与互动意识

在湖北经济学院,提到曹礼和教授,学生就会不由自主地评价其课堂教学。据学生江波介绍,曹老师课堂讲解的大多是国内外一些大型企业运营的实例,还经常让学生扮演企业老总,让他们自己动手设计企业经营思路、制定发展规划,并且还让学生运用各自所学的知识,去“诊断”问题企业。在这样的课堂上,学生经常与老师探讨问题,课堂到课率也相当高。即便在去年11月毕业班学生找工作时期,曹老师的课堂到课率也达到90%,成为该校毕业班中到课率最高、人气最旺的课堂。

而华中农大生命科学技术学院教授熊立仲也尝到和学生互动的甜头。在一次随堂练习中,熊立仲给学院国家基地班05级学生布置了一道“作业”:每人发自内心地问10个与本专业或课程相关的问题。课后,120多名学生总共提交了1000多个问题,其深度和广度都让熊立仲感到意外。比如,“先有核酸,还是先有蛋白质”这类生命起源问题,学界没有解决,科学家一直还在讨论。虽然学生的许多问题已超出了自己所能解答的范围,但熊立仲还是感到十分欣慰。他似乎找到了破解课堂沉默的“秘方”——根据教学需要,让学生自由发问,以提高他们的学习兴趣。

对于这次“意外收获”,熊立仲认为,互动教学是教师和学生都期盼的。教师如果带着问题组织教学,学生就会有学习动力。该校校长张端品就此在校园网站上撰文说,师生互动的关键在教师,学生不愿或不会问问题,在于教师授课方法不当,引导不力。要破这个“局”,教师首先要根据学科特点想方设法引导学生。

记者:柯进 通讯员:袁于飞 冯晶

编辑:系统管理员

责任编辑:系统管理员