走进中国海洋大学教学楼,教室墙壁上“治学严谨、执教严明、要求严格”的教风格外醒目。这意蕴丰赡的12个大字,是建校百年来学校代代教师躬耕教坛的生动写照,亦是广大教师长期立德树人实践凝聚起来的价值共识。

“坚持和加强党对人才工作的全面领导,大力弘扬教育家精神,牢固树立人才是第一资源理念”“要自觉将人才强校战略作为推动学校事业高质量发展的核心战略”“引导激励广大教师胸怀蓝色梦想,做‘大先生’、出大成果、育大英才”“巩固提升世界重要海洋人才中心和创新高地”……在5月26日召开的中国海洋大学人才工作会议上,校长张峻峰的话铿锵有力,对学校人才工作思虑之远,对人才发展谋划之深,令全校教职工备受鼓舞。

近年来,中国海洋大学大力弘扬教育家精神,深入实施人才强校战略,深化人才发展体制机制改革,厚植人才成长沃土,广纳天下英才,强师德、铸师魂,让人才“活水”竞相涌流。

“真正的教育者,终将在成就他人的英雄之旅中,完成自我的永恒超越。”5月30日,中国工程院院士、全国高校黄大年式教师团队负责人李华军在中国海洋大学首期“名师·导航”讲堂上,以“传承·创新·超越——青年教师成长与团队建设”为题,与广大青年教师交流践行教育家精神,立德树人的为师之道。

“作为一名教师,我特别感念和崇敬老一辈海大‘大先生’们……他们躬行践履、率先垂范,使得‘崇尚学术、谋海济国’成为中国海大人的自觉遵循,使得严谨而又活跃的学术风气和树人立新、潜心育人的浓厚氛围成为学校鲜明的精神气象。”李华军说。

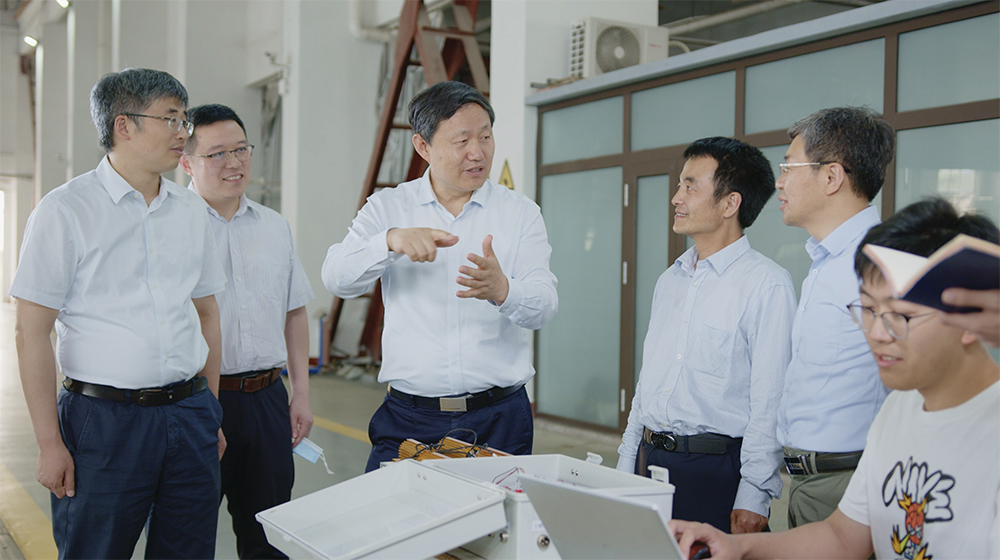

到海大工作30余年来,李华军聚力原创性、引领性海洋科技攻关,带领海洋工程团队紧密围绕海洋强国重大战略与产业需求,解决了海洋工程设计理论、安全施工与运行中的系列技术难题,为海洋强国建设注入源源不断的创新力量。

人才成就事业发展,事业发展造就人才。以工兴海的征途中,李华军为国家培养了一大批优秀人才,不乏国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者等科技领军人才和优秀青年人才,打造了国家自然科学基金委基础科学中心团队等国家级创新团队。

中国海洋大学坚持师德师风第一标准,强化师德建设,唱响教育报国“主旋律”。学校出台《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》等制度文件,着力构建系统完善的师德师风建设规章制度体系。学校深化师德教育,通过举办新入职教师岗前培训班、打造“师德师风教育月”品牌活动等举措,教育引导广大教师自觉弘扬教育家精神,牢固树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

在88岁的中国科学院院士、中国海洋大学教授冯士筰记忆深处,恩师赫崇本教授对他的教诲与影响刻骨铭心。

1949年春,新中国成立在即,赫崇本毅然放弃了即将获得的海洋学博士学位和美国的优越工作条件,怀着一颗赤诚之心,冲破层层阻力,投身祖国怀抱,抵达青岛,开启了奉献我国海洋事业、立德树人的波澜壮阔岁月。1952年,学校成立了海洋学系,赫崇本任系主任。为壮大教师队伍和培养后备力量,他亲自去国内著名高校挑选毕业生。“后来才知道,把我和我同班三个同学在1962年毕业时由清华力学系一起要来山东海洋学院(中国海洋大学前身)海洋学系执教,就是赫先生主张的。”冯士筰谨记这份知遇之恩。

白天忙于教务,晚上赫崇本经常到学生宿舍去看望大家,关心学生的学习和生活,倾听学生的意见和建议,时常谈到学生就寝时才回家。每逢重要节假日,他会把家庭经济困难的学生请到家里,与他们一起过节,改善生活,浓浓师爱让学生感到家的温馨。“我愿为同学们的成长做一颗铺路的石子,为探索海洋科学奥秘的人搭肩、垫脚。”赫崇本以此为座右铭,把培养海洋人才当作自己的神圣使命,桃李满天下,被誉为海洋学界的“一代宗师”。

凡登讲台必着西装、系领带,始终坚持站着为学生授课,对课堂、对学术极其尊重的首届全国高校教学名师张正斌教授;年近七旬,依然奔走在云南大山深处,帮茶农致富,助力乡村振兴事业的教育部首批全国高校黄大年式教师团队负责人、国家教学名师汪东风教授;以“我愿是一支梯子”为志向,坚持一笔一画在黑板上推导讲解公式,连续板书3小时不停歇的全国高校黄大年式教师团队负责人、国家教学名师史宏达教授……

近年来,中国海洋大学学部、各学院(中心)党委通过举办暑期研修班、师德师风培训会等形式,组织教师赴井冈山、西柏坡、延安、沂蒙革命老区、全国高校思政课教师研修基地等革命红色教育基地和示范教学单位,通过现场教学与调研相结合的方式,增强教师对党情、国情、社情的认知,厚植爱国情怀,坚定理想信念,提升教师的思想政治素养与育人能力。

“学校持续完善教师思想政治和师德教育机制,强化理想信念教育,引导广大教师牢固树立‘躬耕教坛、强国有我’的志向和抱负。完善教师荣誉体系,加强先进典型的培育选树、宣传和表彰奖励,引领激励广大教师努力成长为爱国奉献、潜心育人、勇担使命的海大‘大先生’”。中国海洋大学副校长林旭升在人才工作会上解读《中国海洋大学“蓝色梦想铸魂强师计划”实施方案》时如是说。

不拒众流,方为江海。

2024年6月24日,中国海洋大学水产学院院长艾庆辉教授作为第一完成人的成果“海水养殖鱼类精准营养技术体系构建及产业化应用”荣获2023年度国家科技进步二等奖,是当年水产领域唯一获奖项目。2025年6月27日,2024年度山东省科学技术奖揭晓,中国海洋大学陈朝晖教授荣获省科学技术青年奖;作为第一完成单位获省科学技术奖一等奖6项,二等奖5项,获奖总数和高等级奖均创历史最好成绩。每每这个时刻,大家纷纷转发新闻,点赞无数。

在科技创新上取得新突破,是中国海洋大学厚植人才沃土,汇聚天下英才而用之,取得历史性成就、发生历史性变革的一个缩影。

“海大是一片人才成长的沃土,我们要厚植,让它更肥沃。”中国工程院院士、我国现代海洋药物研究的开拓者与奠基人之一管华诗每每提及学校引才育才的政策与环境都赞不绝口。

21世纪初,面临加入WTO后,迎接新的国际竞争的新形势,时任校长管华诗高瞻远瞩,提出了“筑峰人才工程”人才引进计划,在当时的中国高等教育界首屈一指。历经20余年的建设发展,这一计划为学校引育了76位高层次人才,如今都已成长为服务海洋强国建设的科技领军人才、战略科学家。

环境好,则人才聚、事业兴。在顶尖人才引育方面,中国海洋大学厚积薄发,成就斐然。

“自2009年以来,海大自主培养了6位两院院士,首次全职引进发达国家院士,形成了顶尖人才引育的‘海大现象’。”张峻峰在中国海洋大学人才工作会上提到的“海大自主培养的6位院士”是指麦康森、吴立新、宋微波、李华军、包振民、薛长湖。

“在事业和工作的每个阶段,始终得到了历任领导和同事的关怀与帮助,包括众多高规格的荣誉、各种机会和学校政策上的扶持……”中国科学院院士宋微波说,这也培养了他作为一个海大人长期以来视学校为自己的立命之本的强烈认同感和归属感。

“自1978年考入海大,我已在这所校园里学习工作了40余年。作为一名土生土长的海大人,师长的教诲、领导的支持和同事们的帮助,母校对我是海一样的恩情,我唯有努力工作,在创新创造、服务海洋强国建设中多出成果,才不负学校和师长的期望。”中国工程院院士包振民说。

建功立业是人才最大的需求,为人才成长创造条件、破除障碍,是对人才最好的托举。

5月28日,国际顶级期刊Nature在线发表了中国海洋大学青年教师赵园红作为第一作者在大气化学与气候变化研究领域取得的最新研究成果。

2020年,赵园红通过“青年英才工程”加入海大。“‘青年英才工程’不仅提供科研经费保障,更营造了鼓励探索、包容失败的创新氛围,使我能够专注于高难度、长周期的前沿课题研究。”赵园红说,在科研方向把握、科研平台搭建、团队建设等关键环节学院和学校的领导同事都给予具体指导,为青年学者成长提供了理想环境。

截至目前,中国海洋大学引育省部级及以上高层次人才730余人次,其中,全职两院院士8人,国家级人才178人次。学校教师团队连续3届入选全国高校黄大年式教师团队,形成了24个国家级教学科研创新团队。

“‘筑峰’‘繁荣’‘名师’‘青年英才’……构建起了富有海大特色和时代竞争力的人才工程体系。”中国海洋大学党委教师工作部部长、人事处处长毛相朝表示,以“大人才观”为统领,学校全方位推进人才队伍建设,坚持“引育留用”并举,形成了“学科导向、一院一策”的人才引育模式,构建了“党委领导、学院主体、部门协同”的“大人才”工作格局。

事业能否快速发展关键在人才,人才活力能否充分释放关键在体制机制。

近年来,中国海洋大学致力于人才体制机制创新改革,尊重教师成长规律,在人才管理体制、人才评价机制、人才激励机制、科研经费使用管理等方面向用人主体放权,为人才松绑,破除影响人才发展的体制机制障碍,优化人才生态环境,充分激发人才创新创造活力。

2024年9月6日,在中国海洋大学第40个教师节庆祝大会上,周丽芹教授作为2024年度“中国海洋大学最美教师”登台领奖。自1997年入职以来,她始终坚守三尺讲台,春风化雨育桃李,诠释着对教师这一职业的热爱。乐教爱生、甘于奉献。她曾担任过5届学生的班主任,从“知心姐姐”到“爱心妈妈”,浓浓师生情,满满都是爱。她积极参与推进教育教学改革,探索优秀海洋人才培养模式,获省级教学成果奖4项等一系列教学突出奖励和荣誉。

2018年,中国海洋大学单独设立教学业绩突出型教授和副教授岗位,更加注重课程教学效果和育人实效。2020年,周丽芹凭借出色的教学业绩晋升教授。2024年,她受聘为全国普通高等学校本科教育教学评估专家,从更大范围为本科教育教学贡献力量……

尊重人才才能广聚人才,崇尚人才才会人才辈出。中国海洋大学大力弘扬尊师重教的社会风尚,营造敬才爱才、见贤思齐的校园环境,让英才更繁茂,让人才真正成为引领改革发展的引擎。

2024年7月4日,中国海洋大学隆重举行首批名师工作室授牌仪式,同时成立李华军、汪东风、史宏达名师工作室,是学校大力弘扬教育家精神,加强教师队伍建设,提升教师教育教学能力水平的有力举措。

“我们将按学校名师工作室管理办法,踔厉奋发,努力成为强素质、精业务、有爱心、尽责任的好老师,成为‘经师’和‘人师’的统一者,成为新世纪的海大‘大先生’。”汪东风说。

“我们倍感荣耀至上,又深知责任重大。我们应该以名师之义传播真理与正能量,激发思维与创造力。把我们的名师工作室打造成现代工科高等教育的智慧之源。”史宏达说。

颁发校长特殊奖励、评选“中国海洋大学最美教师”、颁发从事教育工作30年荣誉证书……近年来,中国海洋大学持续完善教师荣誉体系,着力培养造就一批堪当民族复兴重任的大国良师。

人人皆可成才、人人尽展其才,让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流,是中国海洋大学人才工作的重要旨归。

“深刻感受到习近平总书记对国家海洋安全和海洋强国建设的高度重视与关心关切,更好的认知海洋才能经略好海洋。”2022年4月10日,习近平总书记到中国海洋大学三亚海洋研究院考察,青年教师陈树果展示了在海南周边进行遥感飞行试验的研究成果。近年来,他牢记嘱托,潜心深耕海洋科技攻关,开展学科交叉融合,在天基卫星遥感和空基无人机遥感领域颇有建树。

2015年入职,2020年晋升副教授,2022年获得国家优秀青年科学基金项目资助,经评审受聘“青年英才”第一层次岗位,晋升教授职称。“学校全方位支持青年教师成长发展,我们集聚力量开展原创性、引领性科技攻关的劲头更足了!”陈树果说。

创新从来不易。向“新”而行,不仅要有十年磨一剑的韧劲和“一辈子办成一件事”的执着,更需要有学校良好的机制保驾护航。在教师评价改革中,中国海洋大学突出贡献导向,探索实行长周期考核,鼓励“坐得住”的基础研究,“等得起”的长期研究,把教师职业发展与学校事业发展和国家需要紧密结合起来。

秸秆炭化后的生物炭能做什么?在中国海洋大学青年教师郑浩眼中,它是破解黄河三角洲退化滨海湿地修复和盐碱地可持续利用的“金钥匙”。面对黄河三角洲土壤盐渍化严重的问题,他带领团队经过10余年研究,为实现盐渍土改良和固碳的双重目标提供了新的技术模式,于2023年获“第十一届母亲河奖绿色贡献奖”。因在长期服务黄河流域生态保护和高质量发展中做出重要贡献,郑浩于2021年破格晋升教授,次年入选国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才,并纳入学校“青年英才”第一层次人才重点培养。

功以才成,业由才广。中国海洋大学持续深入的人才发展体制机制改革,为育才、引才、聚才、用才打牢了坚实基础,人才优势更多更好地转化为创新优势、发展优势和竞争优势。“蓝色药库”“透明海洋”“蓝色粮仓”“蓝色种业”系列大科学计划提出并推动实施,海洋工程技术屡获突破、助力海洋经济蓬勃发展、海洋法学为全球海洋治理贡献良策、海洋文化研究声名远扬……谋海济国的征途上,中国海洋大学人才济济,成果非凡。